2024年2月

2012年から2017年の日本国内の妊娠と関連した子宮頸がんの傾向

多施設共同研究で得られた大規模データ

妊娠に関連した子宮頸がんは増加傾向にあり、治療法の選択はがんの状態と母体および胎児の双方にもたらされる利益を考慮する必要がある。

要旨

- 日本では35歳以上で出産する女性が増え、若年者の子宮頸がんが増えていることから、妊娠に関連した子宮頸がんが問題となっています。しかし、妊娠に関連した子宮頸がんの調査はあるものの、単年度だったり参加施設が異なっていたりしていたため日本の動向をつかむことはできていませんでした。

- 各国の子宮頸がんの治療ガイドラインに妊娠中への対応の項目が設けられるようになっていますが、エビデンス(科学的根拠)の積み重ねはまだ充分ではありません。そこでこの研究では、日本での妊娠関連子宮頸がんの罹患の傾向、治療法の選択や母体および新生児の転帰を明らかにすることを目的として調査を行いました。

- 研究は多施設後方視的観察研究の手法を用いて、日本国内の中規模以上の病院523施設で2012年1月1日~2017年12月31日の間に妊娠に関連した子宮頸がんについて行われました。後方視的観察研究とは調査の時点からさかのぼって必要な情報を診療録などの記録を振り返り収集する方法です。短期間の調査でたくさんの症例数を得ることができる反面、必要な情報が欠損していて調査対象とならないなどの欠点があります。

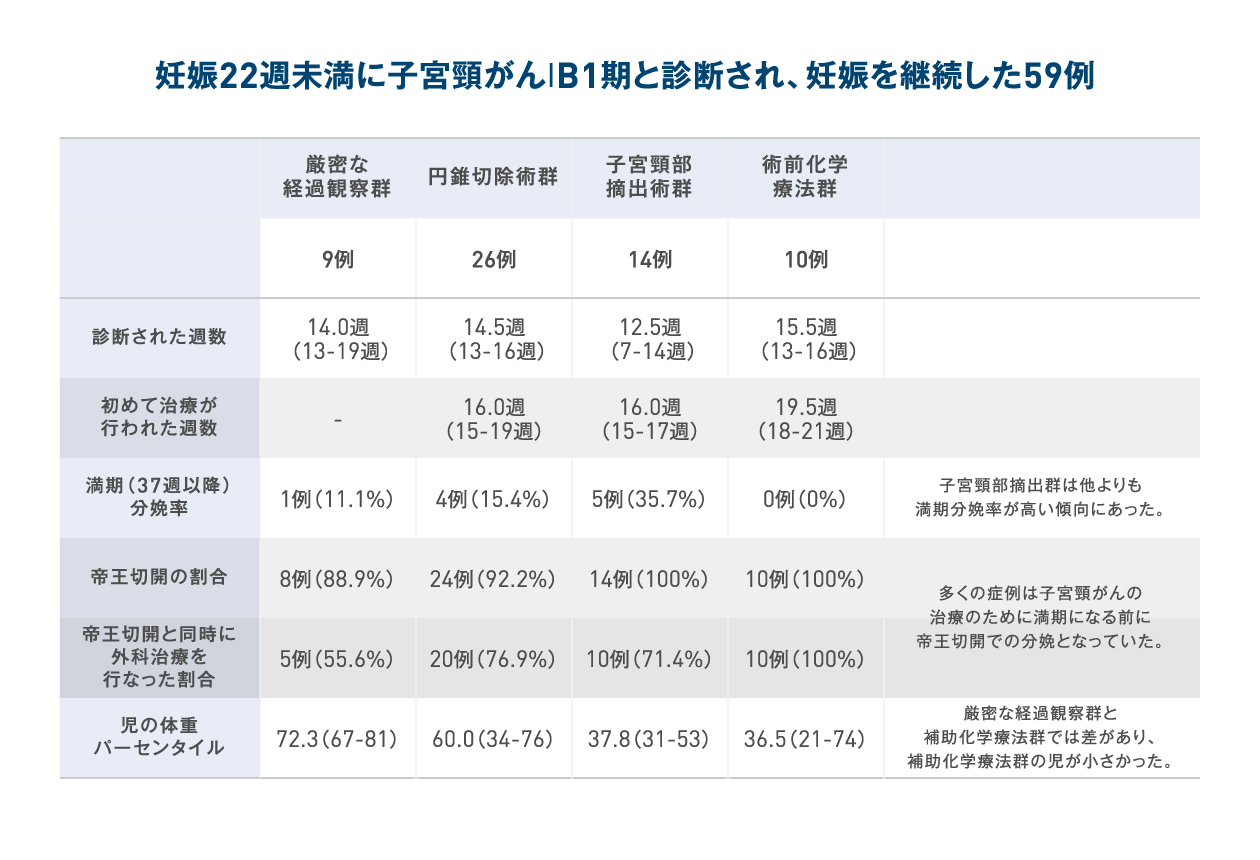

- 日本では人工妊娠中絶は妊娠22週未満の場合にのみ認められています。このため、今回の研究では妊娠22週未満で診断された場合と妊娠22週以降で診断された場合を分けて考えています。また妊娠中の子宮頸がんⅠB1期(腫瘍が子宮頸部にとどまる浸潤がんのうち浸潤の深さが5mmをこえ、腫瘍の最大径が2㎝以下のもの)の治療方針はまだ確立されていないため、妊娠22週未満のⅠB1期の症例を特に詳細に検討しています。

- 妊娠22週以降で子宮頸がんと診断された40例のうち、34例(85.0%)は介入することなく分娩まで注意深く経過観察されていました。妊娠中に治療を行った症例は6例あり、治療内容は円錐切除術(子宮頸部の一部を切り取る手術)が3例、子宮頸部摘出術(子宮頸部全体を取る手術)が1例、術前化学療法(手術する前に行う抗がん剤治療)が2例でした。

- 妊娠22週未満で診断された163例のうち、111例は妊娠を継続し、47例は妊娠を中止、5例が流早産となりました。妊娠を継続した症例で妊娠中に施行された治療は円錐切除術64例、子宮頸部摘出術16例、術前化学療法16例でした。

- 妊娠22週未満で診断されたIB1期の90例をより詳細に検討しています。妊娠を中止した症例が31例、妊娠を継続した症例が59例ありました。多くの症例は治療のために満期(37週以降)になる前に帝王切開で分娩となっています。妊娠中の対応によって厳密な経過観察群(9例)、円錐切除術群(26例)、子宮頸部摘出術群(14例)、術前化学療法群(10例)に分類し比較すると、無増悪生存期間(治療中や治療後にがんが進行せず安定した状態である期間)、全生存期間に有意差はありませんでした。出生した児の体重パーセンタイル(分娩した週数の標準的な体重に対してどのくらいはずれているか)は、厳密な経過観察群よりも術助化学療法群の方が小さい結果でした(p = 0.029:統計学的に差があり)。満期分娩率は子宮頸部摘出術群で35%と他の群より比較的高くなっていました。

ポイント

妊娠に関連した子宮頸がんに対する治療は、病期を推定した上で母体と胎児の両方の利益を考慮し決定する必要があるとまとめられています。

日本におけるHPVワクチンの有効性について誕生年ごとの全国的分析

HPVワクチン接種でより高度な子宮頸部病変の抑制効果が見られた

要旨

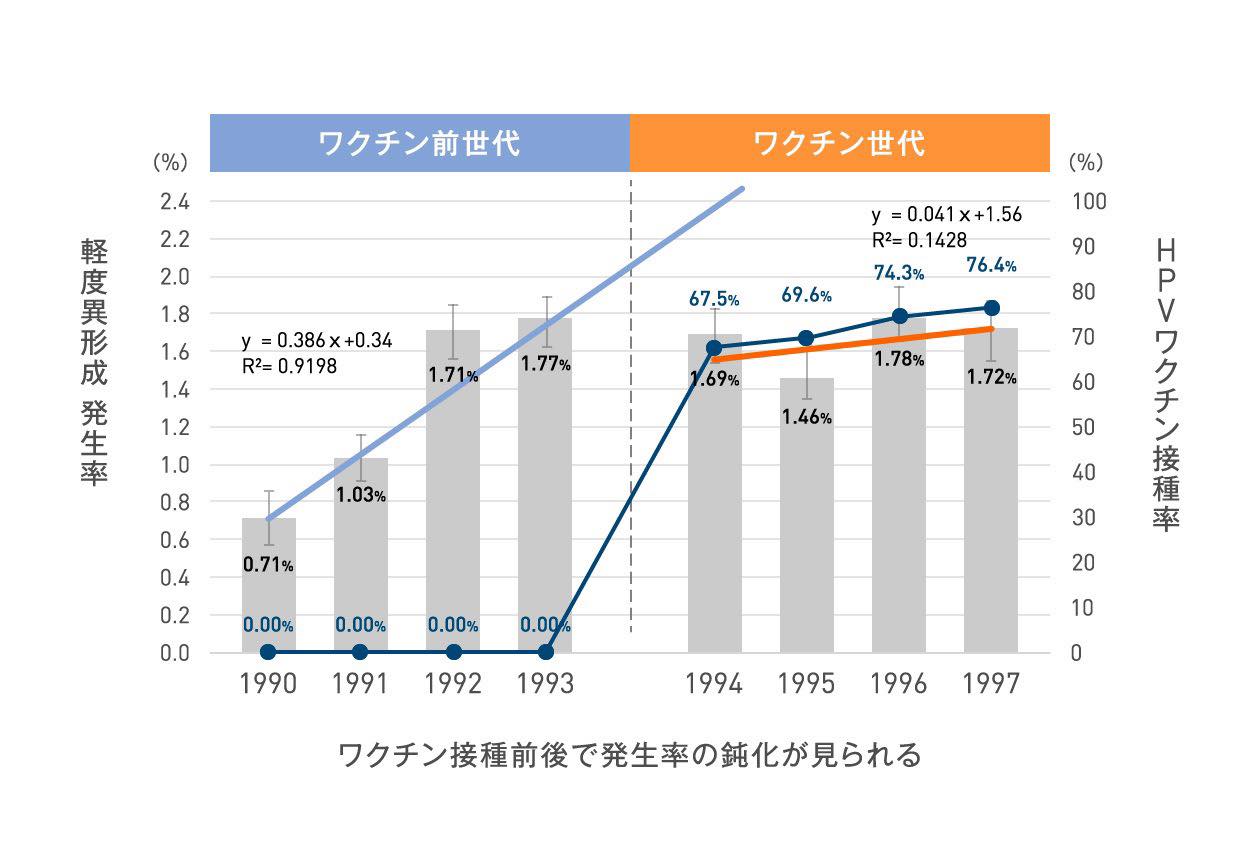

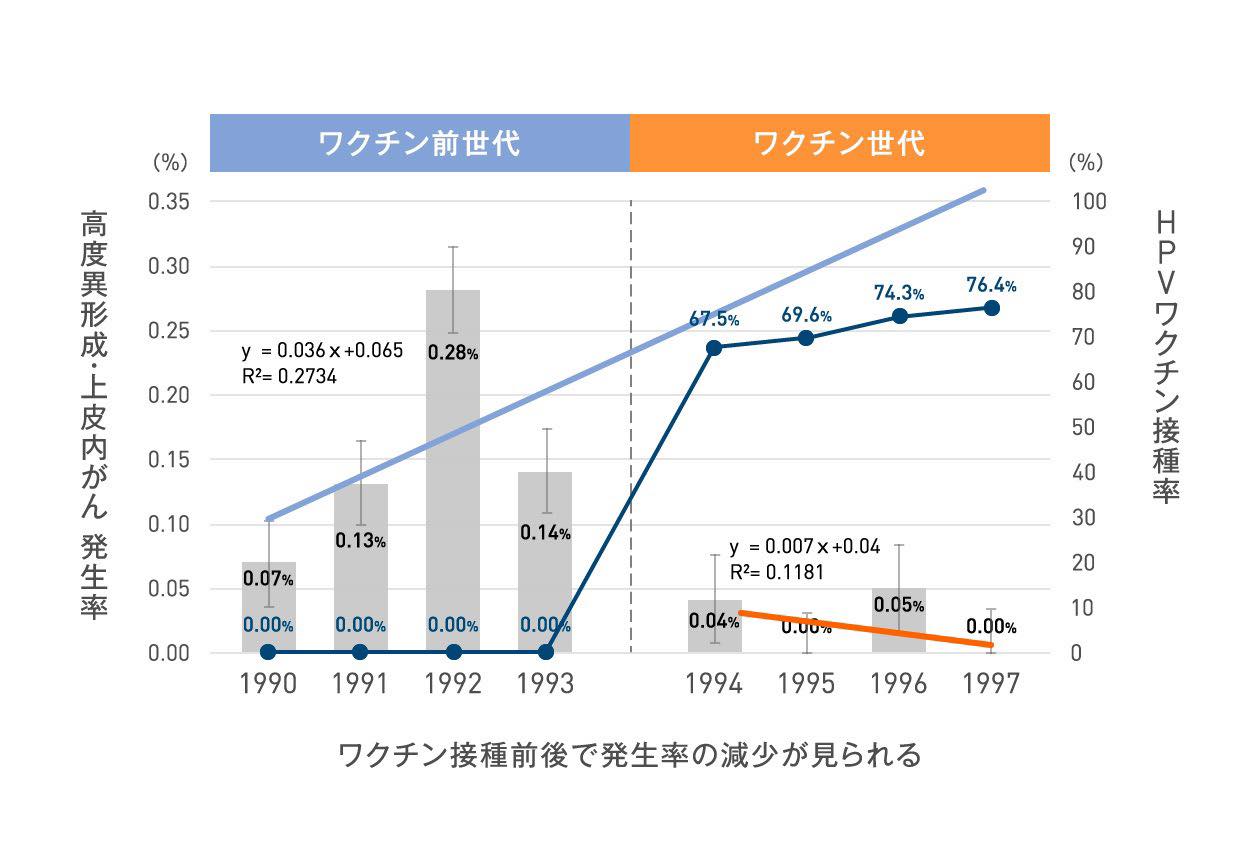

- HPVワクチンの子宮頸部異形成(CIN, 子宮頸部の前駆病変で、軽度異形成に相当するCIN1, 中等度異形成に相当するCIN2, 高度異形成に相当するCIN3 に分類される)の発生抑制効果を本邦で検証した。

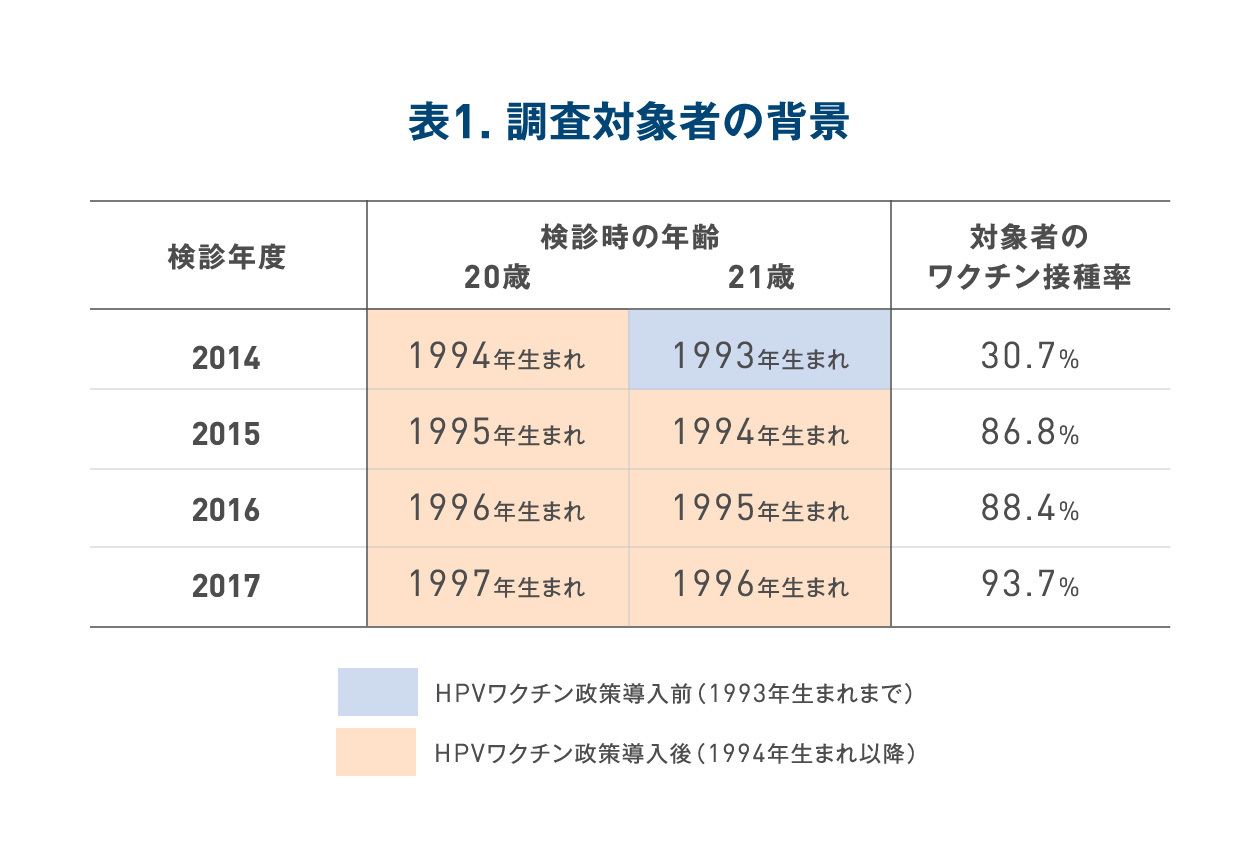

- 1990-1997年生まれで、2010-2017年に20歳を迎え頸がん検診が可能となった女性を対象とした。

- 1990-1993年生まれ(HPVワクチン接種率が0%)の「ワクチン前世代」と1994-1997年生まれ(HPVワクチン接種率が67.5-76.4%)の「ワクチン世代」に分けて解析した。

子宮頸部異形成の抑制効果

- CIN1の発生率は「ワクチン前世代」「ワクチン世代」のそれぞれで1.42%, 1.66%と両群に有意な差は認められなかった。しかし、「ワクチン前世代」も「ワクチン世代」で誕生年が近年になるほどCIN1の発生率が上昇傾向であることを考慮すると、「ワクチン世代」の発症率が鈍化していた。年度別分析によると「ワクチン世代」のCIN1+の発症率は予測値より遥かに下回っていた。

- CIN3の発生率は「ワクチン前世代」「ワクチン世代」のそれぞれで0.17%、0.02%と「ワクチン世代」で有意に低く(P=0.0008)、 HPVワクチンはCIN1より遥かにCIN3の発生の抑制効果を示した。

- 「ワクチン前世代」では誕生年とCIN3の発生率は弱い相関を示したが、「ワクチン世代」では誕生年とCIN3の発生率は相関を示さず、年度別分析でも「ワクチン世代」のCIN3の発症率は予測値より遥かに下回っていた。

- 「ワクチン世代」においてCIN1よりCIN3の発生が抑制されたのはHPVワクチンが2価あるいは4価が使用されており、よりハイリスクなHPV16/18が抑制された結果であったことが想定される。

- これまでの先行研究ではHPVワクチンによるCIN3の抑制効果は本研究と比較して僅かであったが、その理由として年齢の分布に大きな違いがあり、バイアスとなっていた可能性が示唆された。子宮頸部異形成の発生率はどちらの世代でも上昇傾向にあったが、誕生年別にCINの発症率の違いを詳細に検討することで、HPVワクチンの真の効果について考察することができる

ポイント

- 本研究では、本邦の「ワクチン前世代」と「ワクチン世代」の子宮頸部異形成(子宮頸癌の前駆病変)の発生率を比較し、CIN1とCIN3の発生抑制効果を示した。

- これまでも子宮頸部病変に対する「ワクチン前世代」と「ワクチン世代」のHPVワクチンの予防的効果は検証されていたが、誕生年による影響が考慮されていなかった。

- 本研究では、誕生年ごとに20歳時の子宮頸がん検診結果のみを分析しており、25都道府県を網羅した既存の研究より遥かに大きな規模で、また対象者の年齢のばらつきが少ない詳細な検証がなされている。

著者からのコメント

日本におけるHPVワクチンの有効性評価において、大規模なデータでCIN3の予防効果を示すことが出来た。浸潤がん予防効果が示されていないなか、重要な報告となったと考える。一方で、本報告は統計値の比較によるものであり、個々の症例とワクチン接種歴の紐づけは行われていない点が限界である。

日本における子宮頸癌予防 ~我々はどこに~

日本におけるHPVワクチン接種勧奨中止による将来的な影響

子宮頸癌排除に向けて政府はHPVワクチン接種勧奨早期再開を行うべきである。

要旨

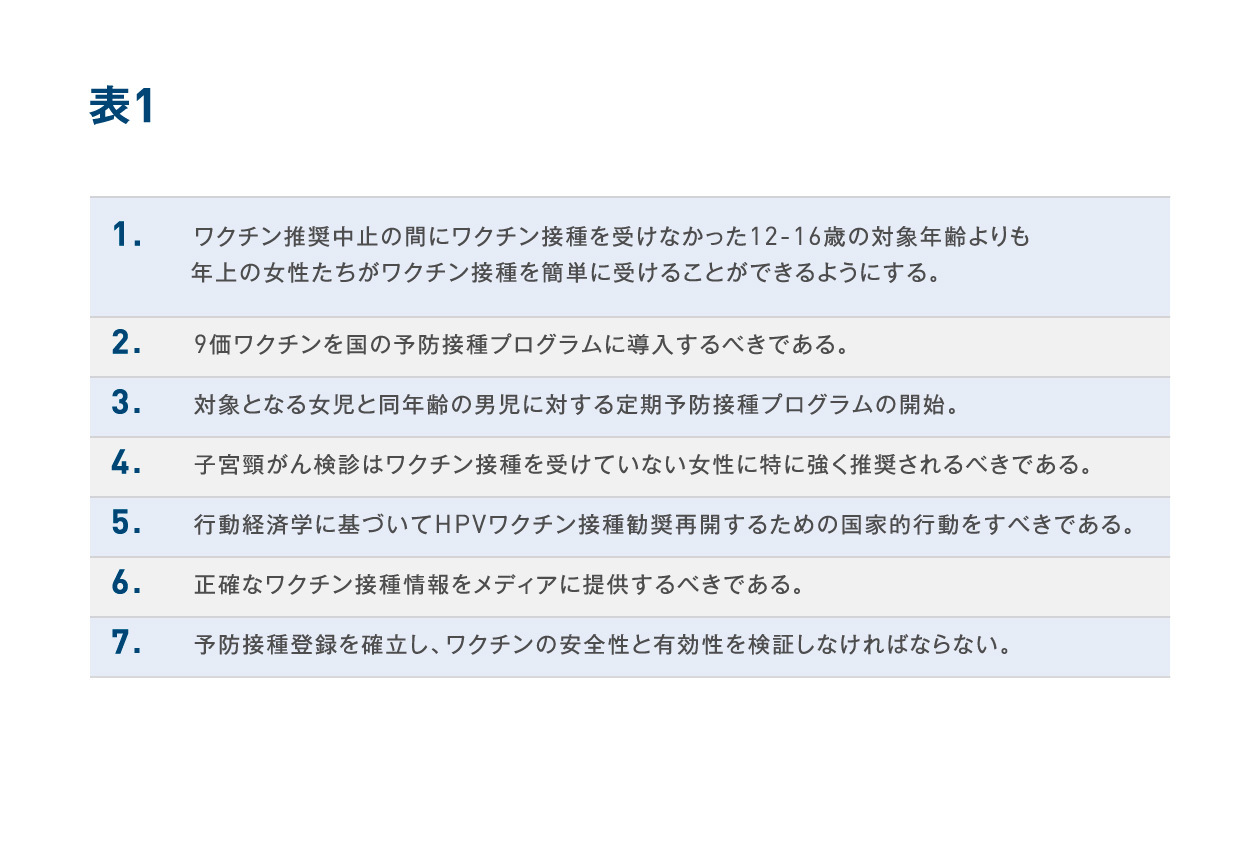

- 本邦では2010年に13歳から16歳の女子にHPVワクチン接種への補助金が開始され、2013年4月に12歳から16歳を対象として定期接種化した。しかし、厚生労働省は同年6月に有害事象の報告を受け、HPVワクチン接種積極的勧奨を差し控えた。その後、HPVワクチン接種率は70%からほぼ0%に激減した。

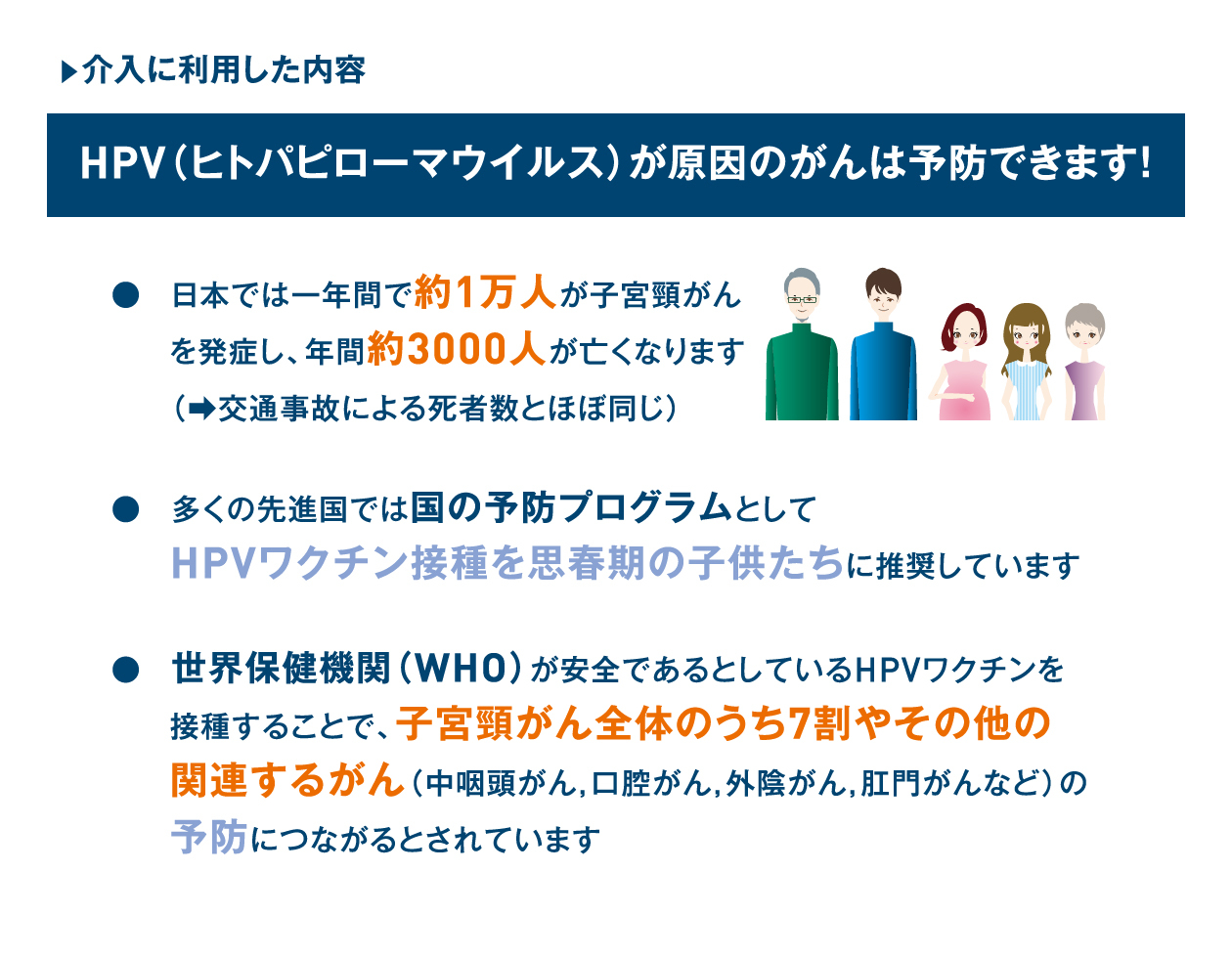

- 日本では子宮頸癌発生率が2000年以降上昇している。これは他の先進国にない傾向で、日本では2018年に10,978名が子宮頸がんと診断され、2019年には2,921名が子宮頸がんで死亡している。

- HPVワクチン接種は多くの子宮頸癌の発症予防(一次予防)として効果的で、2次予防は前がん病変の早期かつ継続した検診と治療が重要である。

しかし日本の現状はHPVワクチン接種率ほぼ0%で、20歳から39歳の子宮頸がん検診受診率は10-30%と著しく低い。日本の20歳から69歳の子宮頸がん検診受診率は42.4%で、これに対してOECD加盟国の受診率の平均は60.7%となっている。 - アメリカ疾病管理予防センター(CDC)、欧州医薬品庁(EMA)、フランス国家医薬品安全庁(ANSM)はそれぞれHPVワクチンの安全性を報告している。日本では2つのHPVワクチンの安全性についての検証が実施され、双方ともに報告された有害事象はワクチン接種との因果関係はなかったとの結論にいたった。

- HPVワクチンの子宮頸癌に対する予防効果も数多く報告されている。

- 日本は科学的根拠を伴わずにHPVワクチン接種勧奨の差し控えをしたままであり(注:2022年4月よりHPVワクチン接種勧奨再開が行われている)、日本の母親の多くはHPVワクチンの安全性や効果が十分に証明されているにも関わらず、娘にワクチン接種を受けさせるのをためらっている。

- 政府がワクチン接種勧奨再開をするということだけで娘に接種するという母親は20%にすぎなかった。しかし、HPVワクチン接種世代の少女もしくはその両親に案内冊子を提供により、HPVワクチン接種率の増加が報告されている。2019年7月、夷隅市(人口38,000)は子宮頸癌のリスクに対処する情報および教育的なリーフレットを当時16歳の139人を対象に送付した。対象の累積ワクチン接種率は2019年12月までに10.1%に達したが、リーフレットを受け取っていない集団の接種率は0%であった。

- 2016年に発表した論文で、HPVワクチン接種勧奨停止の政策を継続した場合に予測される子宮頸がん発生率の増加と死亡率の増加を推計した。子宮頸癌の発生率と死亡率をHPVワクチン接種勧奨停止前に子宮頸癌ワクチンを公的補助金でうけた1999年生まれの女性と2000年から2005年生まれの女性で比較した。2020年度に全国的なワクチン接種が再開されない場合、2005年度生まれの女性は、2021年度には1日あたり12.0人子宮頸の発生数が増加し、3.0人の死亡者数増加が見込まれる。

- 日本政府はワクチン接種勧奨差し控えが引き起こす健康被害を深く認識する必要があり、子宮頸がん予防のため、表1に示すような行動をとらなければならない。政府は早急にワクチン接種推奨再開を行い、子宮頸癌対策を強く効果的に推進しなければならない。

- 教育・医療機関も親や子供たちにHPVワクチン接種が命を救うメリットを伝え、彼らの懸念や質問に答えることがワクチンの接種率増加に寄与する。

- 本論文は2021年9月に投稿され、2021年11月にVACCINESに掲載された。2013年HPVワクチン接種勧奨差し控えに伴う日本の子宮頸癌増加に歯止めをかけるために政府のワクチン接種勧奨早期再開を強く訴え、教育・医療機関がワクチン接種率増加に寄与するために親やこども働きかけることが重要であることをHPVワクチンに関連する論文をレビューすることで

訴えた。 - その後日本において2021年11月 厚生労働省は各自治体に2022年度より勧奨の差し控えの中止を自治体あてに正式通知し、2022年4月よりHPVワクチン接種勧奨再開およびキャッチアップ接種が開始された。また、2022年10月4日厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会で9価ワクチンを2023年度早期から定期接種を開始できるように準備を進めていくことが了承された。

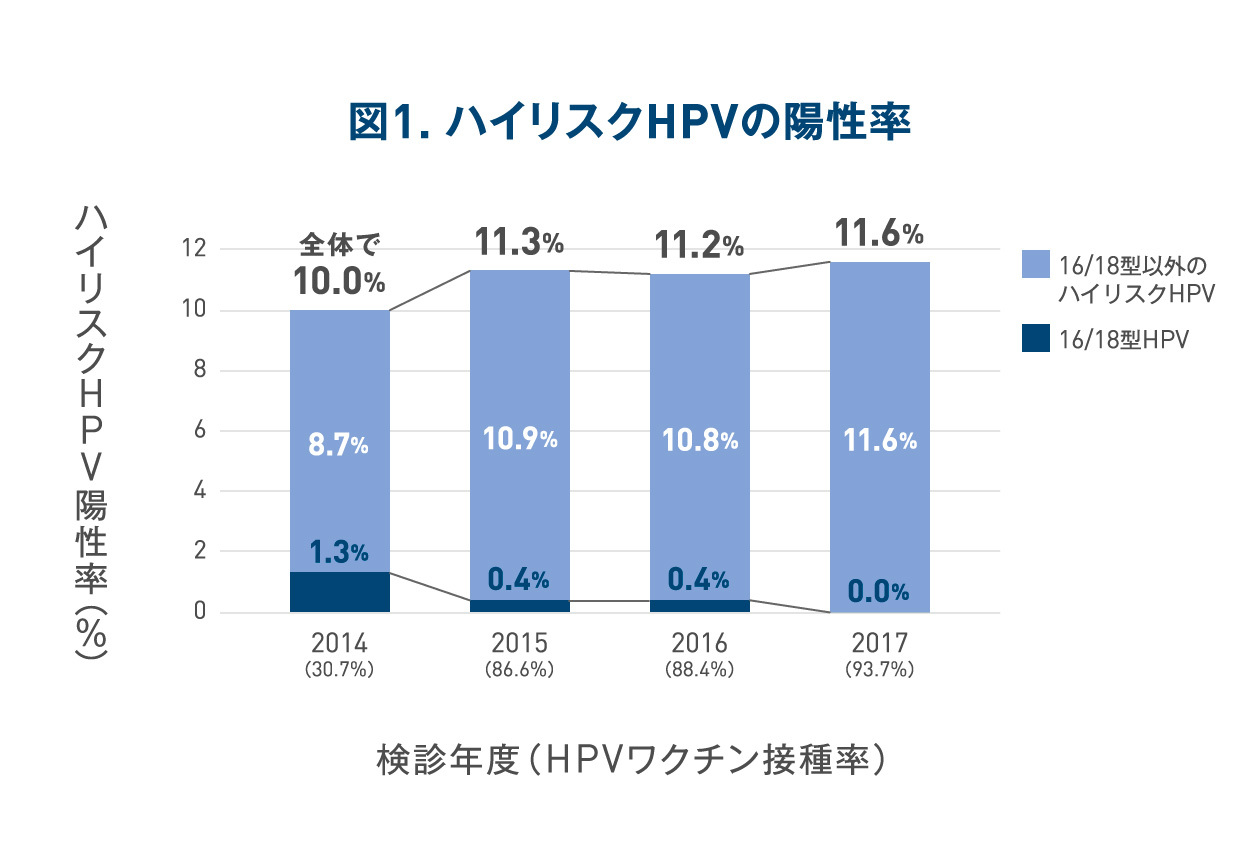

HPVワクチン導入後のHPV感染の特徴

HPVワクチン導入後にHPV16/18の感染率は減少

他のハイリスクHPVの割合が増加し、ハイリスクHPV感染全体の陽性率は同程度であった

要旨

まとめ

OHPV導入後にはHPV16、18の陽性率が著明に減少し、感染を認めるHPV型の特徴が変化していることが明らかになりました。積極的勧奨中止以降のHPVワクチン接種率の低下は若年女性に再度HPV16、18に関連する子宮頸がんのリスクももたらすことになり、憂慮すべき問題です。

著者の先生からのコメント

今回のデータから、日本におけるHPVワクチンの公費接種はHPV16/18型感染の減少に明らかな効果を認めていることが分かります。HPV16/18型感染が減少した影響で、他のハイリスクHPV型の感染割合がどのように変化してくるかは、今後も注目していく必要があります。

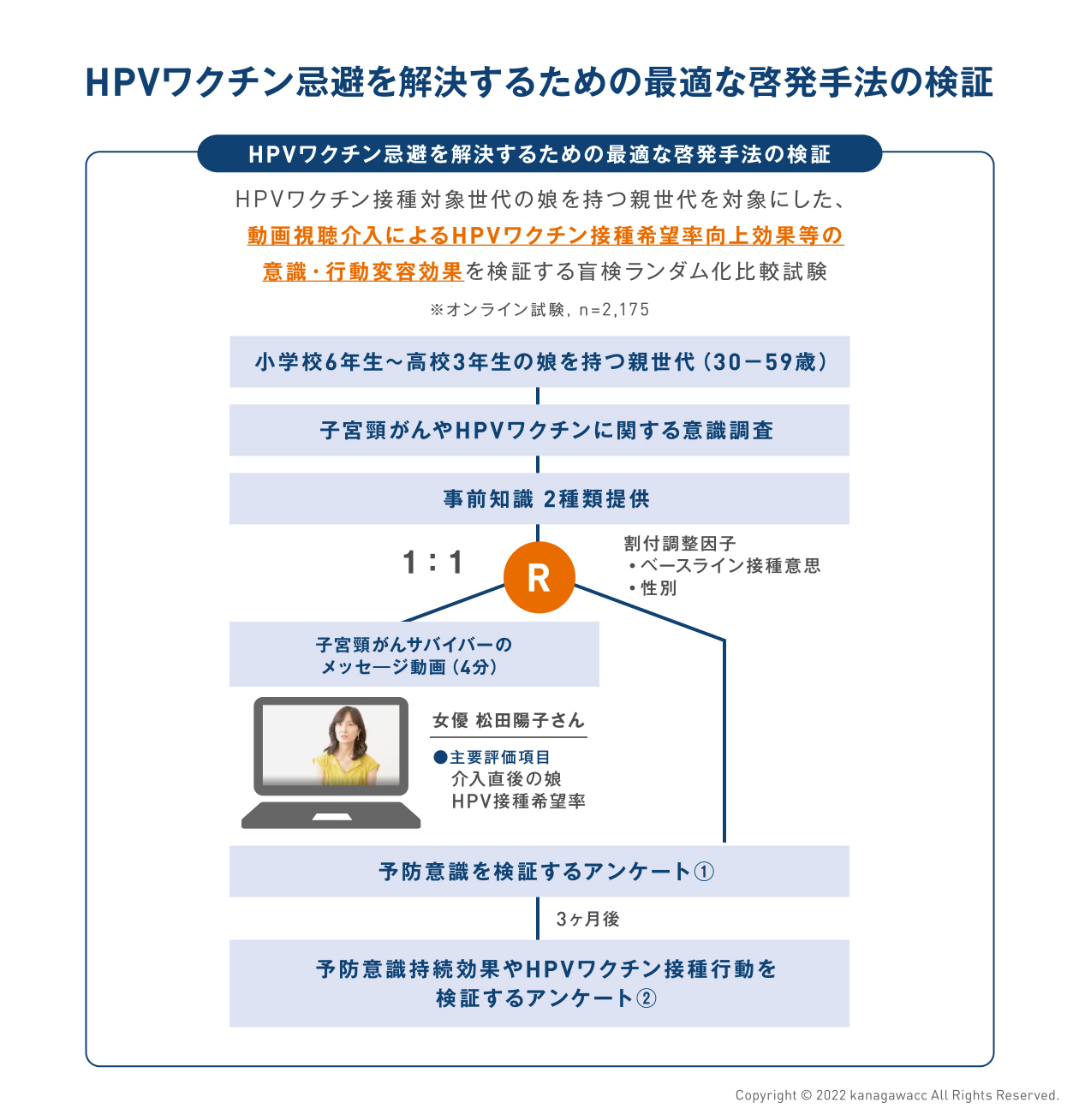

がんサバイバーのメッセージビデオのHPVワクチン接種への意識変容効果を検証したランダム化比較試験

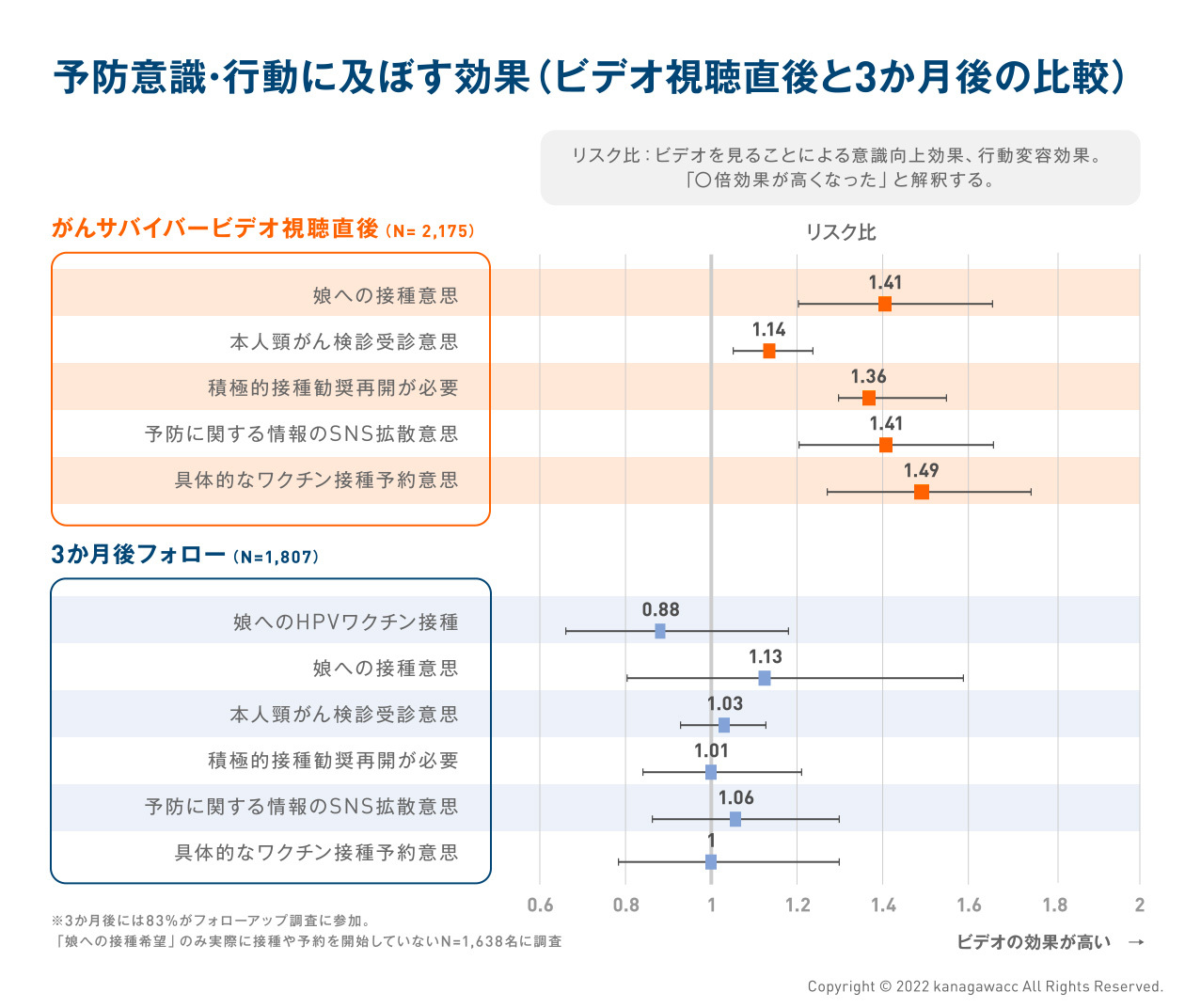

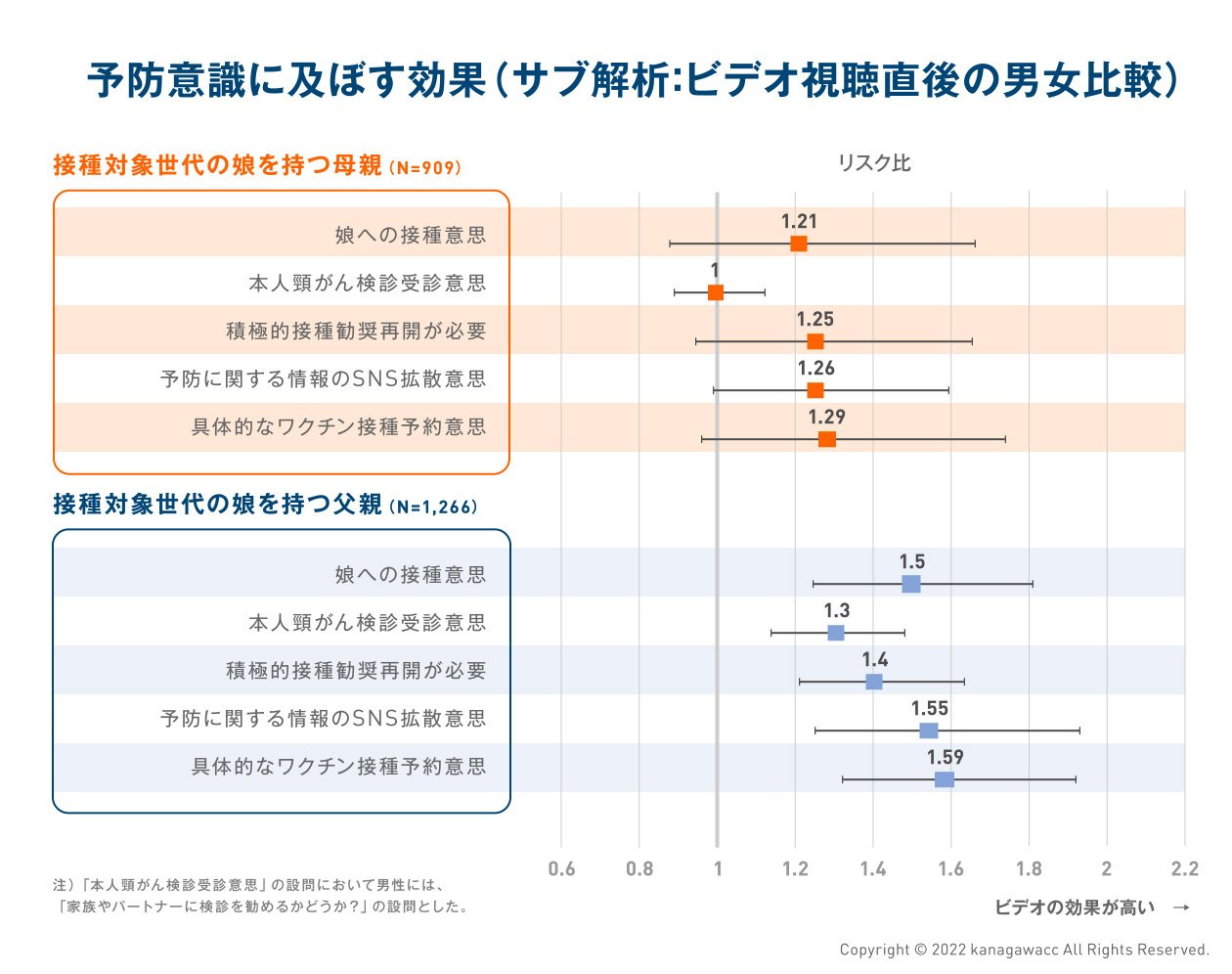

4分間の子宮頸がんサバイバーの体験談ビデオは、視聴直後にHPVワクチン接種対象世代の娘を持つ親世代のHPVワクチン接種意思を約1.4倍高めた。

特に父親において接種意思向上効果が顕著で娘へのHPVワクチン接種意思を約1.5倍高めた。

本研究に使用した動画は、下記のサイトからどなたでもご覧いただけます

要旨

【背景】

- HPVワクチン接種の積極的接種勧奨の中断(定期接種の対象からは外れていないが国や各自治体が積極的に奨めない状態。)により、日本では2013年春以降、子供たちへのHPVワクチン接種率が急激に低下し、将来の子宮頸がんやその他の関連がん(中咽頭がんや肛門がんなど)罹患リスクへの懸念が示されている。

- ワクチン忌避の問題は、日本だけでなく世界的にも課題となっておりどのような手段が本当に有効なのかはわかっていない。

- 横浜市立大学産婦人科の研究グループでは、新潟大学産婦人科、大阪大学産婦人科の研究グループと協力し、有効な啓発手法の検証を行ってきた。

- 今回、子宮頸がんを実際に経験し、大きな手術や後遺症を乗り越えたがんサバイバーの松田陽子さんのビデオを見せることで、研究参加者に意識や行動の変容効果がどれだけみられるかを検証した。

【方法】

- NTTデータ経営研究所の協力のもと、オンラインでのランダム化比較試験を行った。11~18歳(小学6年生~高校3年生)までの娘を持つ親世代を対象とし、NTTデータ経営研究所のアンケートモニター(人間情報DB)を使用した。

- 調査期間は第1回、2020年3月19-30日、第2回(3か月後フォローアップ調査)2020年6月26日-7月6日。

- 松田陽子さんの約4分の子宮けいがん体験談をビデオにし、参加者にランダムに50%の割合で視聴してもらった。

- 2175名が本試験に参加した。男性(父親)1266名(58.2%)、女性(母親)909名(41.8%)。

- ビデオを見た直後では、ビデオを見ていない群に比べて、ビデオ視聴群の方が約1.4倍、娘のHPVワクチン接種への意思が高かった。また具体的に接種予約を取ろうと答えた方はビデオ視聴群で約1.5倍高かった。

- このビデオの効果は興味深いことに、父親でのみ認められ、母親では効果の有意な差は認められなかった。

- 3か月後のフォローアップでは、参加者の8.2%が既に接種を開始もしくは予約済みと回答したが、ビデオ視聴による効果は認められなかった。日本での接種データはなく、この接種済み、予約済みの参加者を除くと、HPVワクチンへの意思についてもビデオ視聴による効果は認められなかった。

- 子宮頸がんサバイバーの体験談ビデオは、視聴直後に接種対象世代の娘を持つ親世代のHPVワクチン接種意思を高めた。しかしながら、3か月後まで意識変容は続かなかった。

本試験参加に伴い、8.2%の親が娘へのHPVワクチン接種を具体的に開始した。 - 95% CI:95%信頼区間。リスク比は95%の確率でこの範囲におさまることを意味する。例えば下限が1以上の場合は、95%の確率でこの事象が起こりやすいことが示され、ビデオによる効果があったと解釈できる。一方、信頼区間が1をまたぐ場合には、効果があったとは解釈できない。

リスク比:今回の場合はビデオを見た場合に期待される効果の大きさを表す値。例えば、「娘へのHPVワクチン接種意思」はビデオを見せることにより、リスク比1.41という結果であるが、さらにここでは95%信頼区間も1以上(図で横のエラーバーが1をまたいでいない)であり、『ビデオを見ることで1.41倍、娘へのHPVワクチン接種意思が高まった』と解釈する。 - ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種の第一の目標は、HPV関連疾患、特に子宮頸がんによる罹患率と死亡率を減らすことである。

- この研究は、2006年10月から2019年12月にデンマークに住む17〜30歳の全て女性、合計867,689人を対象としたデータベース研究である。国の登録情報から、HPVワクチン接種と子宮頸がんの診断に関する情報が取得された。

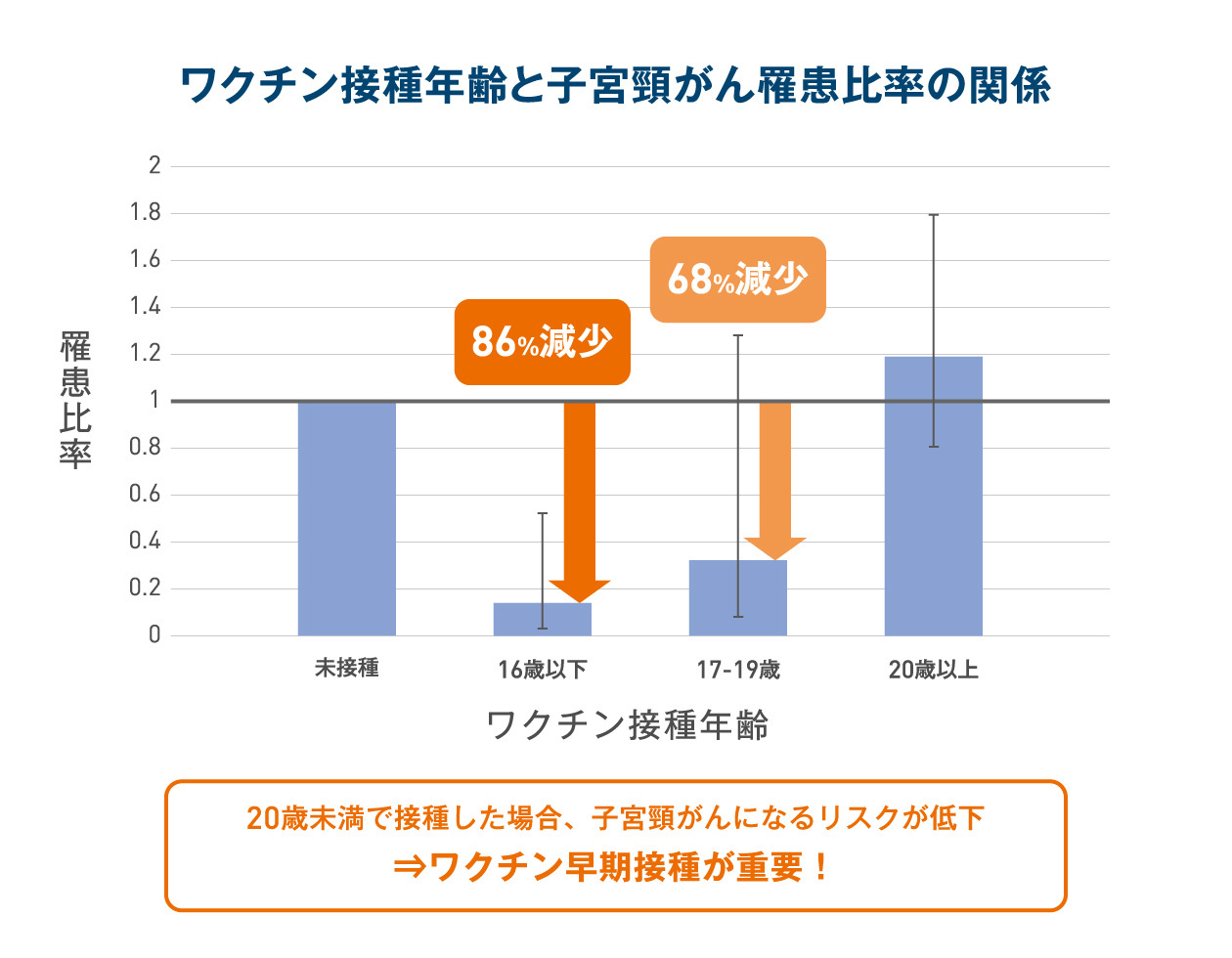

- 本研究の対象となった87万人のうち、16歳以下で36.3%がHPVワクチンを接種され、それぞれ17〜19歳と20〜30歳で19.3%と2.3%がワクチン接種された。

- 約14年間の調査期間から取得された87万人のうち、504人が子宮頸がんを発症し、そのうち325人はワクチン未接種、179人はワクチン接種を受けた女性であり、主に20〜30歳でワクチン接種された女性であった。

- 子宮頸がんの発生率は、ワクチン未接種の女性では10万人あたり11.3人、ワクチン接種を受けた女性では10万人あたり6.7人であった。

- 16歳以下または17〜19歳でワクチン接種を受けた女性の場合、子宮頸がんの罹患リスクは未接種の場合と比べて、各々86%および68%減少した。20〜30歳でワクチン接種を受けた女性では、ワクチン接種による子宮頸がん罹患リスクの有意な減少効果は得られなかった。

- また満年齢、研究参加者及びその両親の最終学歴、暦年、人種を考慮した分析でも20歳より前にワクチンを接種した女性の罹患率が低くなるというデータが示された。

- 以前に公表されたスウェーデンにおける研究でも20歳より前にHPVワクチンを接種した場合、88%の減少効果があることが証明されており、これに一致する。

(https://kanagawacc.jp/vaccine-wr/338/ 参照) - 子宮頸がんに対するHPVワクチンの有効性は、20歳未満でワクチン接種を受けた女性の間で高かった。また、追跡期間が最大でも約14年であることに注意は必要であるが、20〜30歳でワクチン接種を受けた女性に効果が認められなかったことは、ワクチンの早期接種の重要性を示している。

- ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンによるHPV感染や子宮頸部異形成を予防する効果はこれまで示されてきた。しかし、子宮頸がんの実際の発生率を示したエビデンスは不足している。

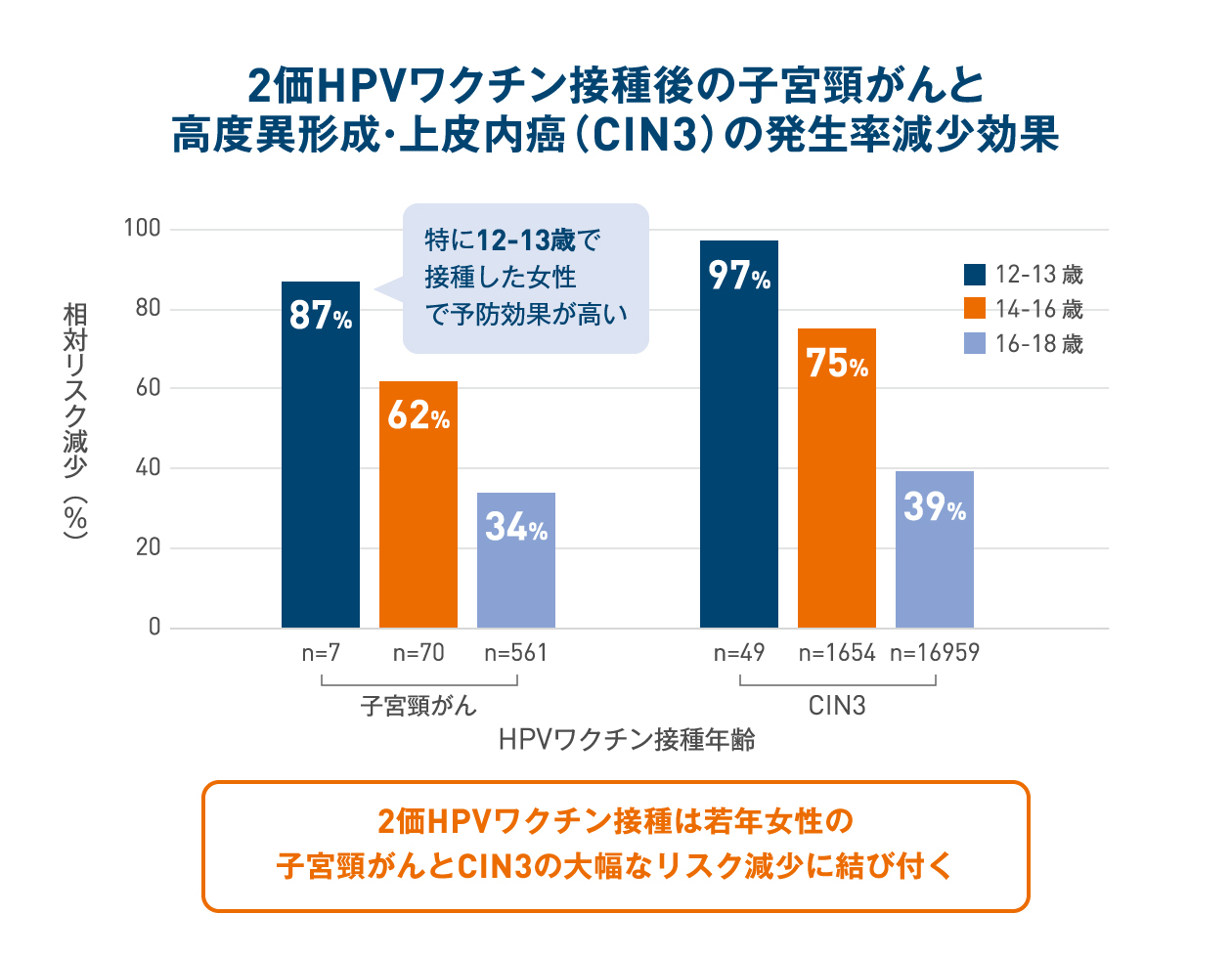

- 英国イングランドでは、同国の子宮頸がんの約8割の原因となるHPV16型と18型の感染予防を目的に、2008年9月1日より2価HPVワクチンを用いた全国HPVワクチン接種プログラムを導入した。12~13歳の女性が定期接種の対象となり、2008~2010年には14~18歳をキャッチアップ接種プログラムの対象とした。本研究は、プログラム導入による子宮頸がんと子宮頸部異形成・上皮内がん(本研究ではCIN3に相当)の発生率に対する早期影響を検証した観察研究である。

- 英国イングランドのがん登録データベースを使用し、2006年1月1日から2019年6月30日までの間に子宮頸がんとCIN3の診断を受けたイングランド在住の20~64歳女性を抽出した。年齢や時代別のコホートモデル(共通の因子を持ち観察対象となる母集団のこと)を用いて、3つの世代別のHPVワクチン接種コホートと非接種者コホートを比較することで子宮頸がんの相対リスクを予測した。結果に影響を及ぼすと考えられる交絡因子は、子宮頸がん発生率に影響を及ぼすような子宮頸がんスクリーニングプログラムの変更や歴史的イベントによって調整された。

- 研究期間内に子宮頸がんと診断された女性は約2万8千人、CIN3と診断されたのは約32万人だった。HPVワクチン接種を受けた20歳以上30歳未満の女性の合計1370万人年

年分の追跡調査データを用いた。(注:人年とは1人を1年間観察すれば1人年に相当。 2人を5年間観察すれば10人年に相当する疫学研究の方法) - HPVワクチン非接種者と比較し、子宮頸がんの相対リスク減少は16~18歳での接種群で34%減少(95%信頼区間 [CI]、25-41%)、14~16歳接種群で62%減少(95% CI、52-71%)、12~13歳接種群で87%減少(95% CI、72-94%)という結果になった。CIN3についても同様に推定し、16~18歳で39%減少(95% CI、36-41%)、14~16歳で75%減少(95% CI、72-77%)、12~13歳で97%減少(95% CI、96-98%)となった。

- 2019年6月30日までに、HPVワクチン接種によって子宮頸がんと診断された女性は予想より448人(95% CI、339-556人)少なくなり、CIN3と診断された女性は予想より1,7235人(95% CI、1,5919-1,8552人)少なくなったと推定した。

- 英国イングランドで2価ワクチンの全国HPVワクチンプログラム導入は、若年女性の子宮頸がんとCIN3の大幅な減少に結びつき、特に12~13歳で定期接種を受けた女性で予防効果が高かった。

- 本研究は、大規模データで2価ワクチンが子宮頸がんの発生率を減らすことを初めて示したものとなる。

- 2012年9月1日以降、国のワクチンプログラムが4価HPVワクチンに変更されたため、本研究はそれ以前の2価ワクチン接種者を対象としている。

- デンマーク、スウェーデンでも最近同様の疫学研究結果が公表され、日本のHPVワクチン接種勧奨差し控えの中止にも影響を与えた大変インパクトが大きい論文である。

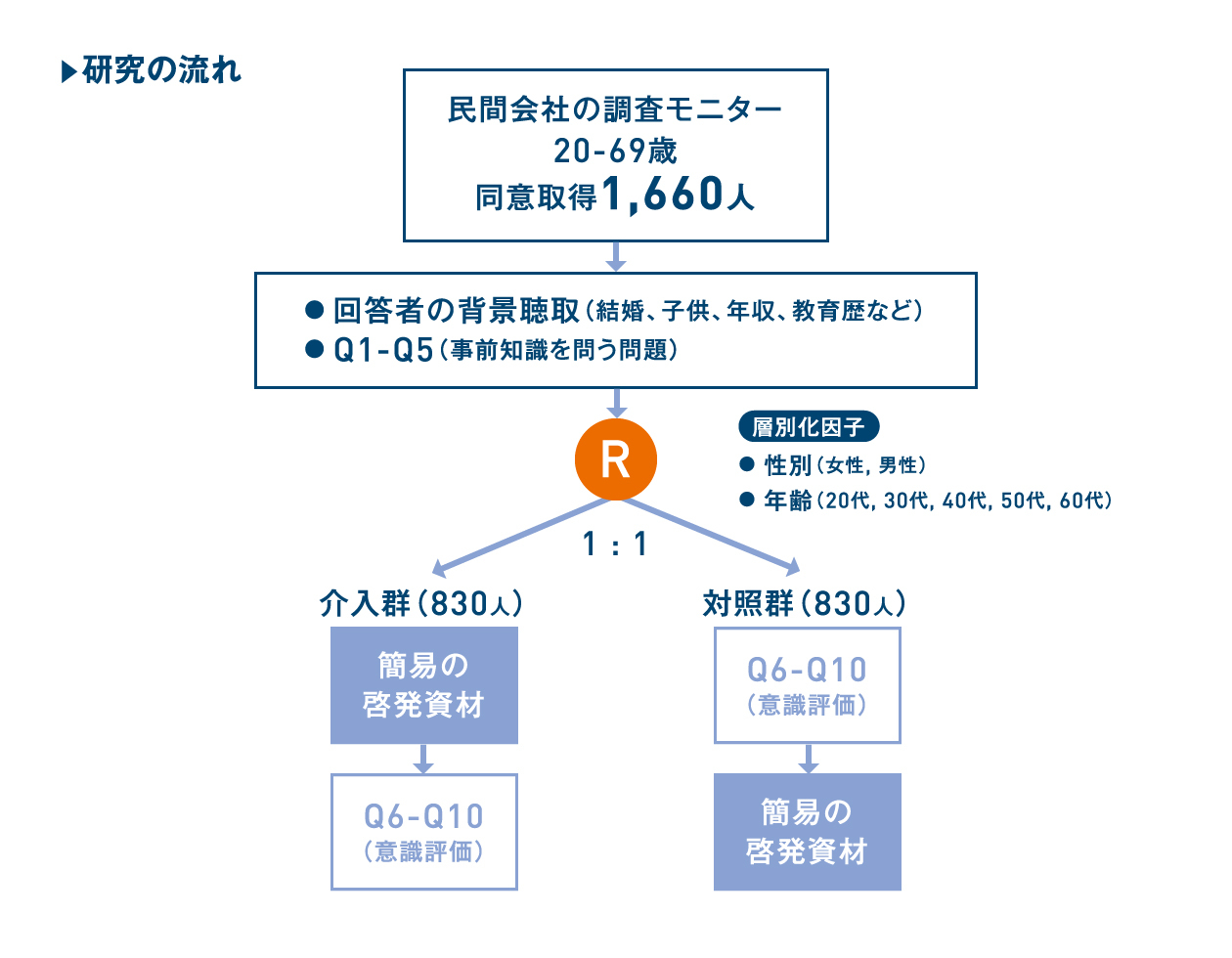

- 民間会社のモニターを用い、20-69歳までの1660名をリクルート

- この試験は2018年3月中旬に実施され、約24時間で予定人数が集まった

- 性別(男女)年齢層(20代、30代、40代、50代、60代)のそれぞれのグループの人数が均等になるように参加者をリクルートし、ランダム化

- 介入群はナッジ理論を活用した3文の簡易的なHPVに関する情報(1ページのスライド程度)を提供し、対照群は何も見せないコントロール群として1:1割付

- 介入直後の参加者のHPVワクチン予防接種への意識変容を検証

- 介入群で、HPVワクチンの娘への接種を前向きに考える参加者は4.8%の増加(調整オッズ比:1.32 [95% Cl 1.04-1.69])

- 介入群で、HPVワクチンの息子への接種を前向きに考える参加者は3.9%の増加(調整オッズ比:1.38 [95% Cl 1.05-1.80])

- 性別によるサブ解析では、男性参加者は介入群で、娘への接種を前向きに考える参加者は8.2%の増加(調整オッズ比:1.46 [95% Cl 1.05-2.02])

- 一方で女性参加者は介入群で、娘への接種を前向きに考える参加者は1.5%の増加にとどまり有意な増加は認めなかった

- 簡易的な啓発資材は子供へのHPVワクチン接種意欲を増加させたが、この変化は女性で見られず男性でのみ認められた

- 日本のHPVワクチン接種における父親への啓発の有効性を示唆

- 健康に関する啓発においては性別によっては全く効果がない可能性が潜んでいることが示唆された

- HPVワクチンや子宮頸がんに関する啓発は重要だが、啓発手法と効果のある集団を特定する必要がある。本研究では男性への啓発が子供のHPVワクチン接種を促進させる一つのカギとなることが推測される

- 今後は、他の啓発手法(ナラティブな分かりやすい言葉でのメッセージなど)による効果検証や、持続的な意識変容効果、行動変容効果(実際のHPVワクチン接種率)について検証することを計画している

- 子宮頸がん予防の二つの柱としてHPVワクチンと子宮頸がん検診があり、HPVワクチンの定期接種は小学校6年生から高校1年生相当までの女性が対象で、子宮頸がん検診は20歳以上の女性が対象となっている。しかし、現在の日本ではHPVワクチン接種率はほとんどゼロに近く、検診受診率も40%程度となっている。

- 大学新入生女子という集団は、現在では入学以前にHPVワクチン接種の対象者だった世代で、HPVワクチンが日本に導入された当初には公費助成の対象とならず自費で接種を受けた可能性のある世代である。また、もう数年で子宮頸がん検診の対象となる世代でもある。

- 現在の日本の状況を打開していく方策を見つける基礎データとして、若い女性のHPVワクチン接種はどの程度行われているか、子宮頸がん予防をどのように捉えているかを明らかにするために、大学新入生女子を対象とした質問紙法による経年的な調査を行った。

- 調査期間は2011-2020年の10年間、横浜市内の大学医学部(医学科、看護学科)の新入生女子を対象として調査を行った。質問紙法(アンケート調査)は、年齢、HPVワクチン接種歴、子宮頸がん予防に関する知識、性教育の内容に性感染や子宮頸がん予防が含まれていたかなどの内容で構成されている。

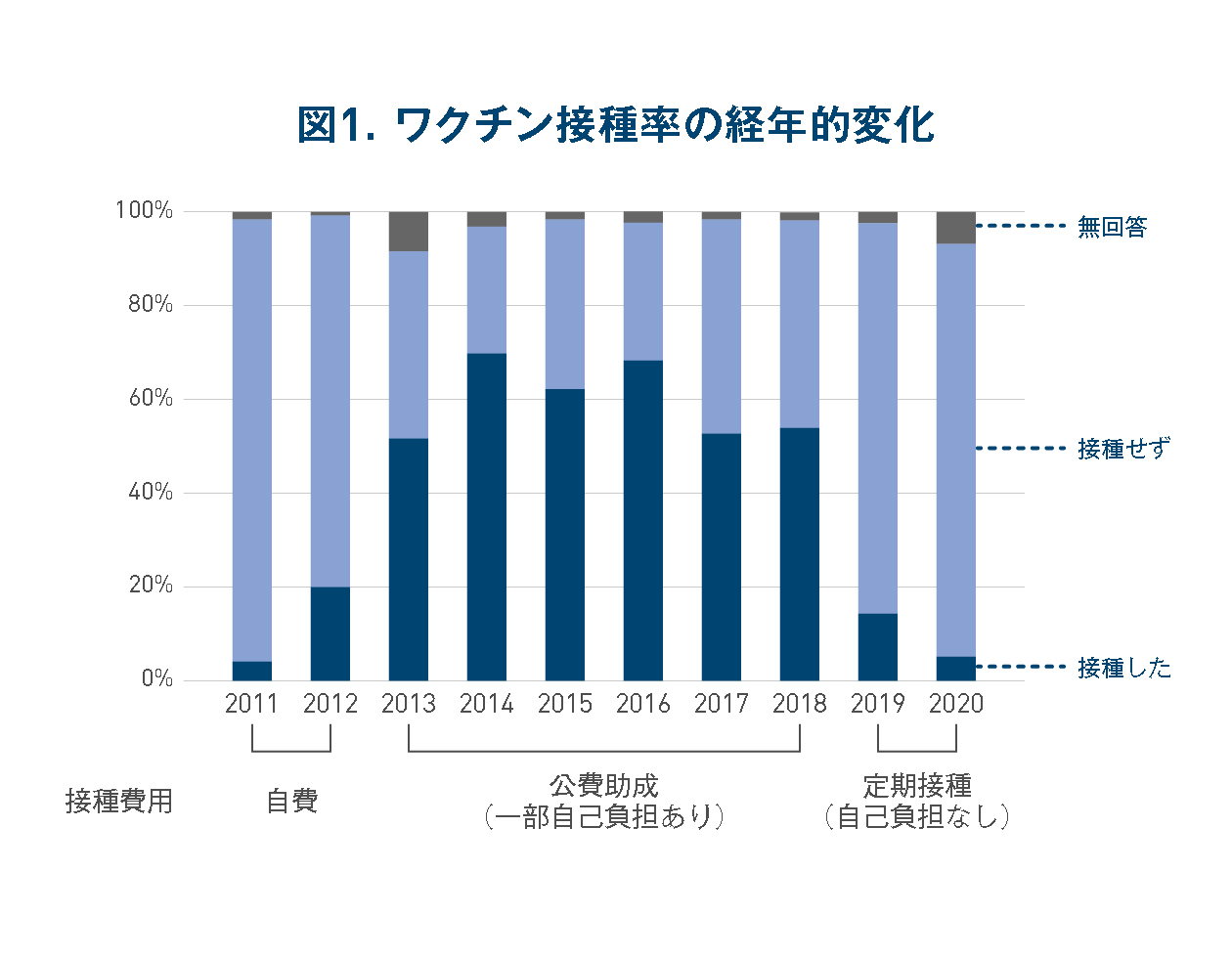

- ワクチン発売直後で公費助成がなかった世代のHPVワクチンの接種率は2011年5.4%、2012年13.5%であったが、緊急促進事業として費用の大部分を公費で負担するようになった2013年は48.5%と急激に上昇し、その後は同程度からやや減少した接種率であった。HPVワクチンは2013年4月に定期接種化されたものの、副反応の報告を受け同年6月に行政による積極的勧奨が中止となっている。この時に接種対象となった世代が2019年以降の新入生であるが、2019年14.3%、2020年5.1%と劇的にHPVワクチン接種率が減少していた(図1)。対象が医学生であるためHPVワクチン接種率は低いながらも、日本国内の他の地域での報告よりは高い傾向にあった。

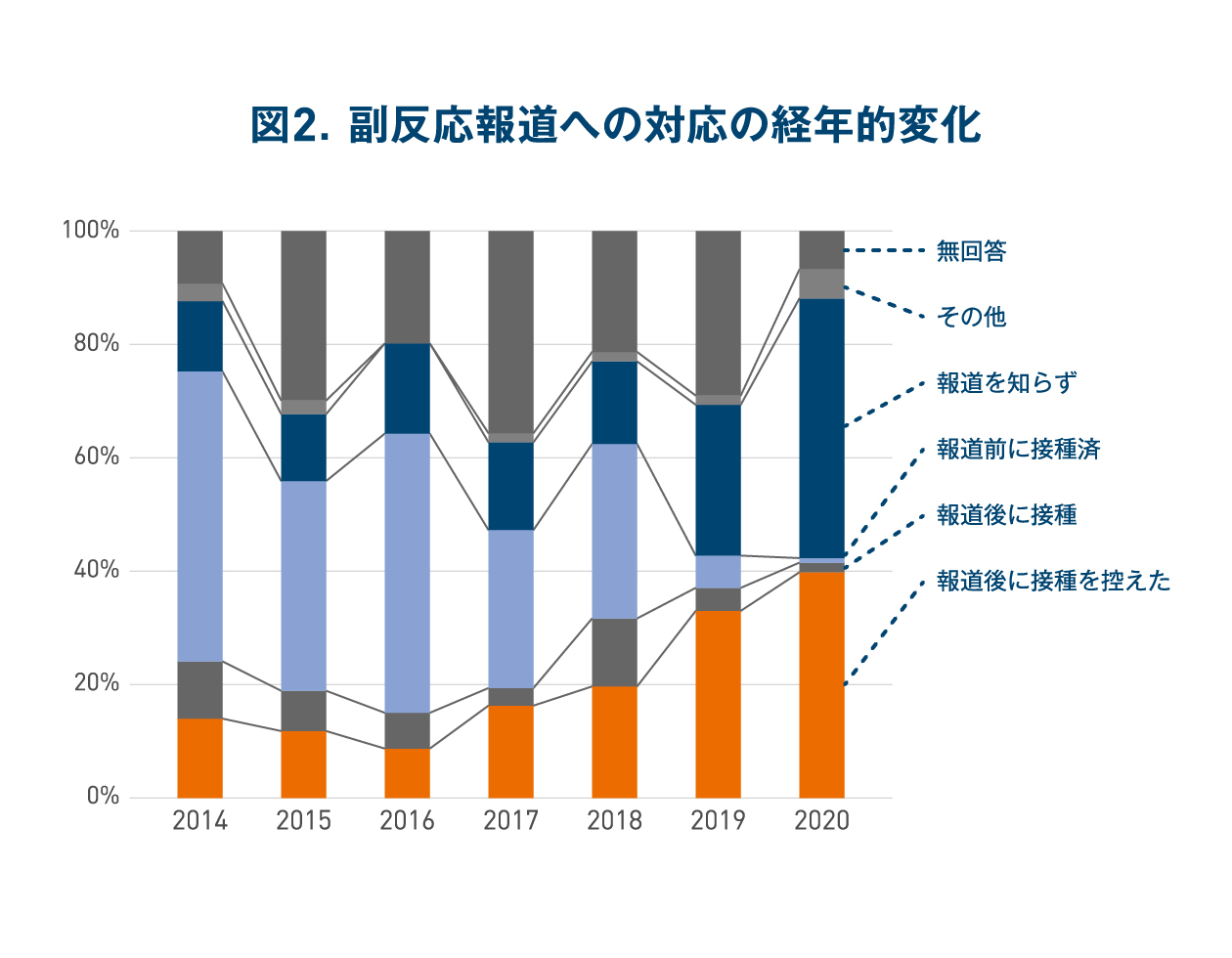

- 2014年からは副反応の報道のあとにどのように対応したかも調査した。2019、2021年の新入生では報道後に接種を控えたと答えた学生が増えたことに加え、報道自体を知らなかったと答えた学生も増加していた(図2)。

- HPVワクチン接種に関連する要因を明らかにするために、接種率の高かった2015/2016年新入生(接種率65.2%)と低かった2019/2020年新入生(9.8%)を比較検討した。2019/2020年新入生では2015/2016年新入生に比べてHPVワクチンの認知度、性教育に子宮頸がん予防が含まれていたと答えた割合、HPVワクチン接種の実施の詳細を知っていた割合が低くなっていた。

- 子宮頸がん検診は、特に若い女性においては十分に実施されていない。厚生労働省が実施した国民生活基礎調査によると、日本の無症候性女性における子宮頸がん検診の受診率は約40%と低く、公費助成が行われているにもかかわらず、受診率が低いのが現状である。

- 本研究では、日本における妊娠中の子宮頸部細胞診の検診結果の現状と、適切な検体の採取器具や細胞診の方法について調査した。

- 子宮頸がん検診では、子宮頸部の表層細胞を採取して悪性化した異型細胞を検出する。採取する器具はヘラ/ブラシまたは綿棒が用いられる。細胞診の方法は、採取器具ごと保存液の入った容器の中で洗浄して細胞を回収しスライドガラスに塗布する液状検体法(LBC)と、採取した細胞を直接スライドガラスに塗抹する従来法(パップテスト)がある。

- 採取の際、妊娠していない女性にはヘラ/ブラシの使用が強く推奨されているが、妊娠中の女性は子宮頸部が脆弱で出血しやすいため、綿棒を使用することが認められている。また、細胞診の方法により、妊娠中の悪性細胞診の偽陽性率に影響を与えることが示唆されている。

- 2018年10月~2019年3月に出産した女性の子宮頸部細胞診の情報提供を2,293の産科施設に依頼した。1,292施設から回答があり、合計238,743人の女性について有効な情報が得られた。

- 有効な情報を回答した1,262施設のうち、810施設(64.2%)が綿棒を使用していた。また、842施設(66.7%)が従来法を行っていた。

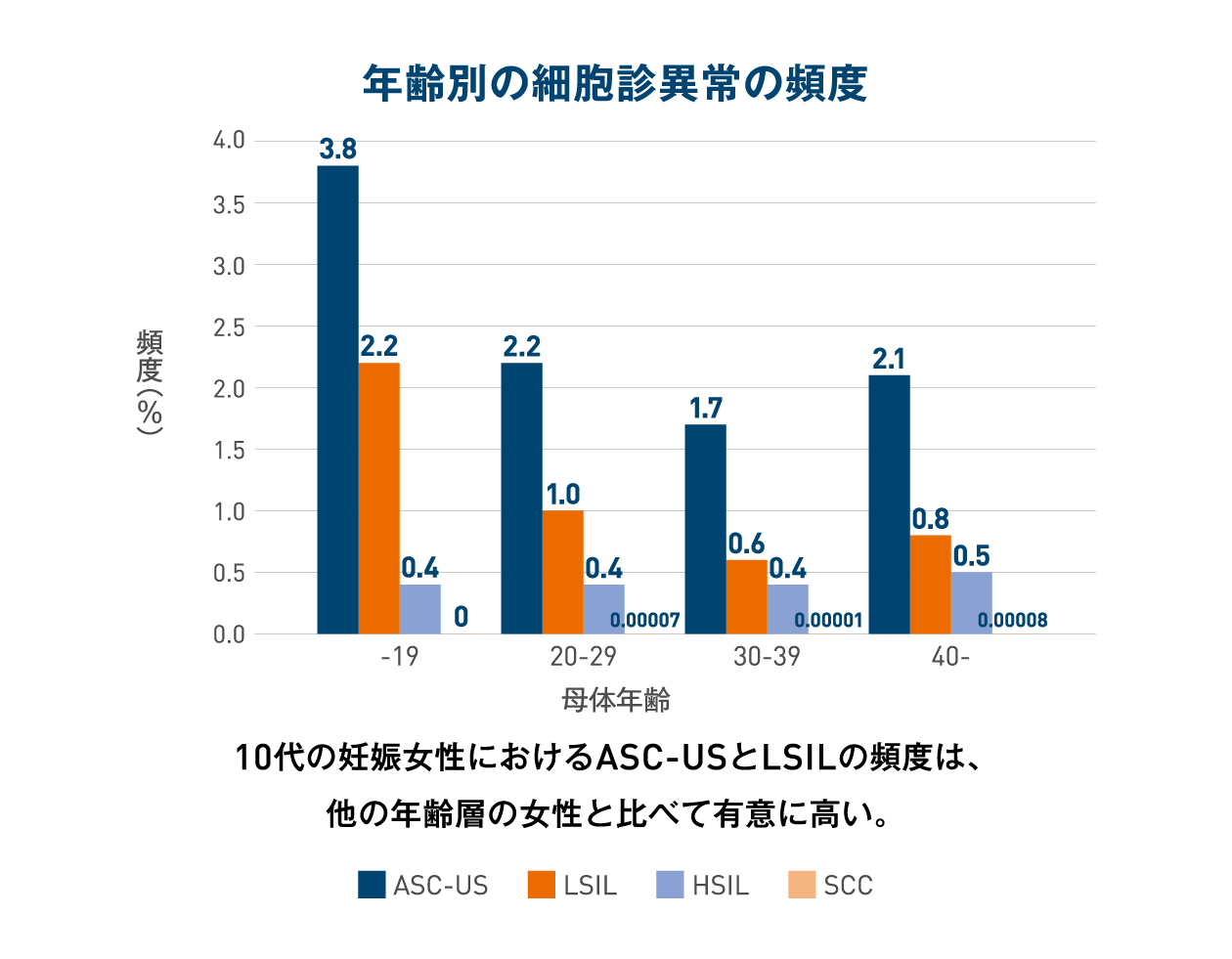

- 日本における、妊娠女性の公費での子宮頸部細胞診の実施率は86.8%であり、年齢層による実施率の有意差はなかった。子宮頸部細胞診異常の頻度は全体で3.3%であった。細胞診異常のうち意義不明な異型扁平上皮(ASC-US、ごくわずかな異常)は59.1%、LSIL(軽度の前がん病変が疑われる異常)は25.4%で見られた。年齢別で見ると、10代におけるASC-USおよびLSILの頻度は、他の年齢層に比べて有意に高かった。(グラフ参照)

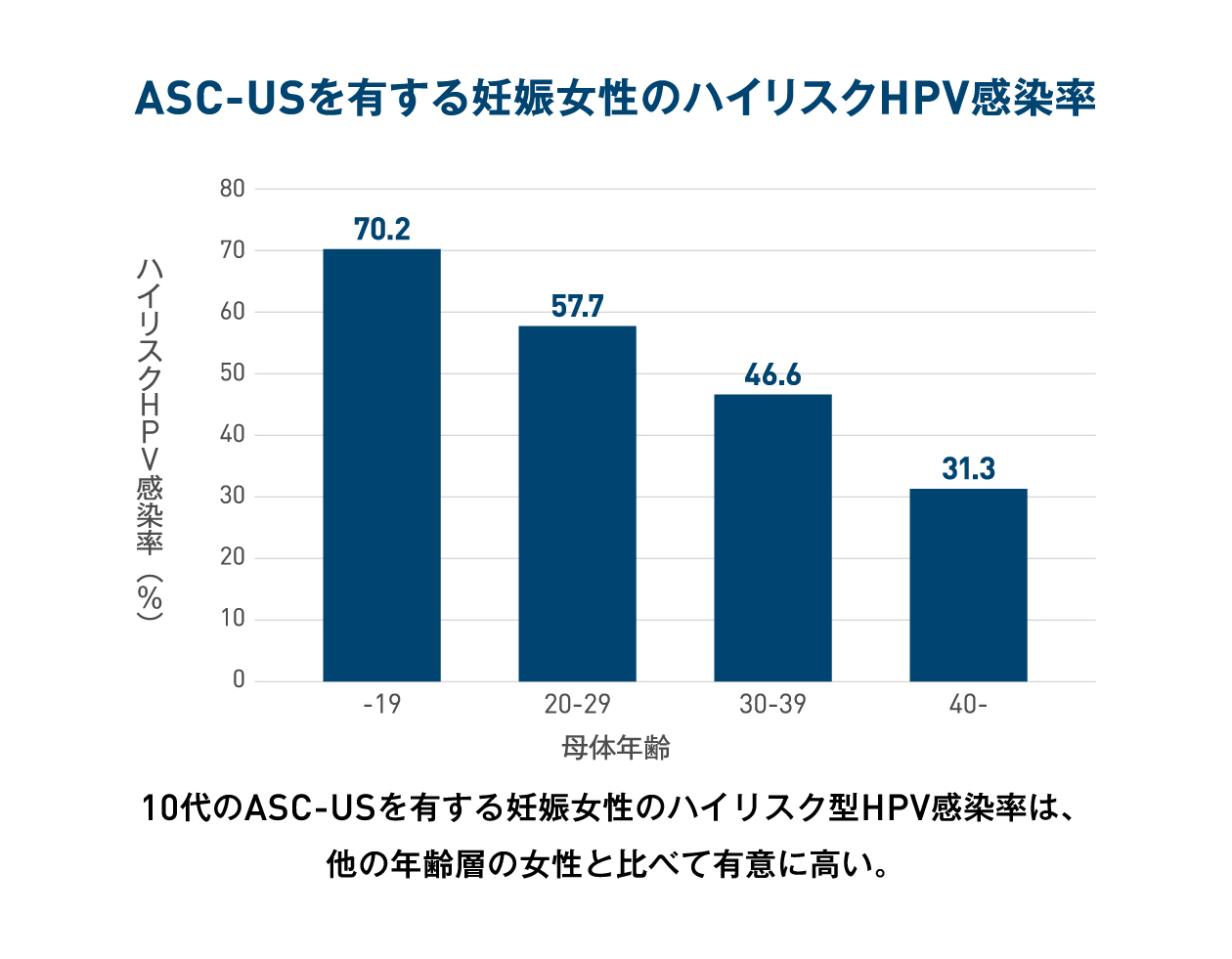

- ASC-USを有する妊娠女性のHPV検査の実施率は65.3%で、HPV検査を実施した女性のうちハイリスク型HPVの感染率は50.4%であった。年齢別に見ると、10代のASC-USを有する妊娠女性のハイリスク型HPV感染率は、他の年齢の女性よりも有意に高かった。(グラフ参照)

- 日本で行われた先行研究では、女性のHPV感染率は、15~19歳は44%、20~24歳は29%、25~29歳は20%、30歳以上は7%であり、若い女性はHPV感染率が高い傾向にあった。本研究において10代でASC-USと診断された患者のHPV検査の普及率が比較的低い(約50%)ことを考慮すると、10代でのHPVワクチンの接種を再度推奨する必要があるだろう。また、日本のほとんどの地域では、20歳以上の女性に子宮頸がん検診が助成されているが、HPVワクチンの接種を見送った10代の女性には、より頻繁で定期的な子宮頸がん検診が必要となるだろう。

- 本研究では、採取器具や細胞診の方法によって、子宮頸部細胞診異常の頻度に有意な差が見られた。妊娠女性の子宮頸部細胞診異常の頻度は、全体で3.3%だが、ヘラ/ブラシを用いたLBCの場合4.9%だった。採取方法にかかわらず、LBCによる異常細胞診の検出率は、従来法の検出率よりも高かった。また、従来法の場合、ヘラ/ブラシを用いた細胞診異常の検出率は、綿棒を用いた場合よりも高かった。本研究では採取の条件が統一されていないため、妊娠中の子宮頸がん検診の精度を高めるためには、これらの条件を統一したさらなる研究が必要だろう。

- 妊娠女性の子宮頸部細胞診異常の頻度は全体で3.3%であり、細胞診異常のうちASC-USは59.1%、軽度前がん病変(LSIL)は25.4%で見られた。ASC-USを有する10代の女性のハイリスク型HPV陽性率は、他の年齢の女性よりも有意に高かった。

- 妊娠女性の子宮頸部細胞診異常の頻度は、採取器具や細胞診の方法によって有意な差が見られた。

【結果】

【結論】

【用語解説】

HPVワクチン接種の子宮頸がんの予防に対する有効性の研究(デンマーク)

HPVワクチンは20歳未満の早期接種における効果が高い

20〜30歳での接種の効果はワクチン接種の効果は今回の調査では限定的であった

要旨

補足

英国イングランドにおけるHPVワクチン接種プログラムが子宮頸がんと高度異形成・上皮内がんの発生率に及ぼす影響:登録ベースの観察研究

2価HPVワクチン接種の有効性を示す初の直接的証拠

特に12~13歳で定期接種を受けた女性で子宮頸がん予防効果が高い

要旨

ポイント

補足

HPVワクチンに関する啓発資材の効果を検証するランダム化比較試験

簡易的な啓発資材は子供のHPVワクチン接種に対する意欲増加に効果あり!

サブ解析では、意欲増加は女性で認められず、男性のみに効果!

要約

方法:

(用語の解説)

※ランダム化比較試験:治療(もしくは介入)の効果を検証する最も信頼度の高い研究デザイン。参加者はランダムに治療群か非治療群に割り振られる

※ナッジ理論:人の意識や行動を望ましいと思われる方向にそっと後押しする手法

※介入:問題となっている課題や状態を改善させるために行う何らかの行為、手法のこと。例えば、何らかの病気に対する「治療」が介入にあたる

結果:

(用語の解説)

※95% CI:95%信頼区間。オッズ比は95%の確立でこの範囲におさまることを意味する。今回の場合、下限が1以上なので、95%の確立でこの事象が起こりやすいことが示される重要な数値

※調整オッズ比:比較する2つグループの属性や知識レベルなどを調整した上で、グループ間の事象の起こりやすさを比較し、数値化したもの

結論:

ポイント

10年間にわたる医学部新入生女子を対象としたHPVワクチンに関する質問紙調査

HPVワクチンの接種率は2019、2020年度の新入生で著明に減少していた。

HPVワクチンの定期接種対象期間があったものの、HPVワクチンそのものを知らずに過ぎてしまった学生が多くいた。

要旨

ポイント

行政の積極的勧奨の中止を受け、HPVワクチン接種率は激減していた。接種率の低下だけでなく、HPVワクチンを知らない学生、副反応報道を知らない学生も増加している。子宮頸がん予防の推進のためには、広くHPVワクチンの知識の普及を行うことと、速やかな積極的勧奨の再開、対象期間に接種を逃した女性に対する支援を考慮する必要があると考えられた。

日本における妊娠中の子宮頸部細胞診の現状

10代の妊娠女性の子宮頸部細胞診異常とハイリスク型HPV感染の頻度は高い

適切な検体の採取器具や細胞診の方法の検討

要旨

ポイント

著者の鈴木俊治先生からのコメント

日本産婦人科医会(以下、医会)常務理事の鈴木俊治です。医会では、性の健康医学財団と協働で、毎年妊娠中に診断された性感染症の実態調査を行っております。2019年は、HPV感染と関連して、妊娠中に実施される頸部細胞診結果についてのアンケート調査を実施しました。「妊婦の実態=女性全体の実態」ではないですが、他の性感染症の調査結果と同様、若年者の感染率が高いことが判明しました。改めて、若年女性に対する性教育、そしてHPVワクチン接種の関する情報提供の必要性が再認識されました。