2024年2月

2012年から2017年の日本国内の妊娠と関連した子宮頸がんの傾向

多施設共同研究で得られた大規模データ

妊娠に関連した子宮頸がんは増加傾向にあり、治療法の選択はがんの状態と母体および胎児の双方にもたらされる利益を考慮する必要がある。

要旨

- 日本では35歳以上で出産する女性が増え、若年者の子宮頸がんが増えていることから、妊娠に関連した子宮頸がんが問題となっています。しかし、妊娠に関連した子宮頸がんの調査はあるものの、単年度だったり参加施設が異なっていたりしていたため日本の動向をつかむことはできていませんでした。

- 各国の子宮頸がんの治療ガイドラインに妊娠中への対応の項目が設けられるようになっていますが、エビデンス(科学的根拠)の積み重ねはまだ充分ではありません。そこでこの研究では、日本での妊娠関連子宮頸がんの罹患の傾向、治療法の選択や母体および新生児の転帰を明らかにすることを目的として調査を行いました。

- 研究は多施設後方視的観察研究の手法を用いて、日本国内の中規模以上の病院523施設で2012年1月1日~2017年12月31日の間に妊娠に関連した子宮頸がんについて行われました。後方視的観察研究とは調査の時点からさかのぼって必要な情報を診療録などの記録を振り返り収集する方法です。短期間の調査でたくさんの症例数を得ることができる反面、必要な情報が欠損していて調査対象とならないなどの欠点があります。

- 日本では人工妊娠中絶は妊娠22週未満の場合にのみ認められています。このため、今回の研究では妊娠22週未満で診断された場合と妊娠22週以降で診断された場合を分けて考えています。また妊娠中の子宮頸がんⅠB1期(腫瘍が子宮頸部にとどまる浸潤がんのうち浸潤の深さが5mmをこえ、腫瘍の最大径が2㎝以下のもの)の治療方針はまだ確立されていないため、妊娠22週未満のⅠB1期の症例を特に詳細に検討しています。

- 妊娠22週以降で子宮頸がんと診断された40例のうち、34例(85.0%)は介入することなく分娩まで注意深く経過観察されていました。妊娠中に治療を行った症例は6例あり、治療内容は円錐切除術(子宮頸部の一部を切り取る手術)が3例、子宮頸部摘出術(子宮頸部全体を取る手術)が1例、術前化学療法(手術する前に行う抗がん剤治療)が2例でした。

- 妊娠22週未満で診断された163例のうち、111例は妊娠を継続し、47例は妊娠を中止、5例が流早産となりました。妊娠を継続した症例で妊娠中に施行された治療は円錐切除術64例、子宮頸部摘出術16例、術前化学療法16例でした。

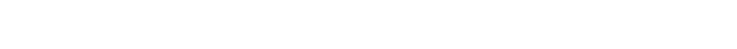

- 妊娠22週未満で診断されたIB1期の90例をより詳細に検討しています。妊娠を中止した症例が31例、妊娠を継続した症例が59例ありました。多くの症例は治療のために満期(37週以降)になる前に帝王切開で分娩となっています。妊娠中の対応によって厳密な経過観察群(9例)、円錐切除術群(26例)、子宮頸部摘出術群(14例)、術前化学療法群(10例)に分類し比較すると、無増悪生存期間(治療中や治療後にがんが進行せず安定した状態である期間)、全生存期間に有意差はありませんでした。出生した児の体重パーセンタイル(分娩した週数の標準的な体重に対してどのくらいはずれているか)は、厳密な経過観察群よりも術助化学療法群の方が小さい結果でした(p = 0.029:統計学的に差があり)。満期分娩率は子宮頸部摘出術群で35%と他の群より比較的高くなっていました。

ポイント

妊娠に関連した子宮頸がんに対する治療は、病期を推定した上で母体と胎児の両方の利益を考慮し決定する必要があるとまとめられています。

日本における子宮頸癌予防 ~我々はどこに~

日本におけるHPVワクチン接種勧奨中止による将来的な影響

子宮頸癌排除に向けて政府はHPVワクチン接種勧奨早期再開を行うべきである。

要旨

- 本邦では2010年に13歳から16歳の女子にHPVワクチン接種への補助金が開始され、2013年4月に12歳から16歳を対象として定期接種化した。しかし、厚生労働省は同年6月に有害事象の報告を受け、HPVワクチン接種積極的勧奨を差し控えた。その後、HPVワクチン接種率は70%からほぼ0%に激減した。

- 日本では子宮頸癌発生率が2000年以降上昇している。これは他の先進国にない傾向で、日本では2018年に10,978名が子宮頸がんと診断され、2019年には2,921名が子宮頸がんで死亡している。

- HPVワクチン接種は多くの子宮頸癌の発症予防(一次予防)として効果的で、2次予防は前がん病変の早期かつ継続した検診と治療が重要である。

しかし日本の現状はHPVワクチン接種率ほぼ0%で、20歳から39歳の子宮頸がん検診受診率は10-30%と著しく低い。日本の20歳から69歳の子宮頸がん検診受診率は42.4%で、これに対してOECD加盟国の受診率の平均は60.7%となっている。 - アメリカ疾病管理予防センター(CDC)、欧州医薬品庁(EMA)、フランス国家医薬品安全庁(ANSM)はそれぞれHPVワクチンの安全性を報告している。日本では2つのHPVワクチンの安全性についての検証が実施され、双方ともに報告された有害事象はワクチン接種との因果関係はなかったとの結論にいたった。

- HPVワクチンの子宮頸癌に対する予防効果も数多く報告されている。

- 日本は科学的根拠を伴わずにHPVワクチン接種勧奨の差し控えをしたままであり(注:2022年4月よりHPVワクチン接種勧奨再開が行われている)、日本の母親の多くはHPVワクチンの安全性や効果が十分に証明されているにも関わらず、娘にワクチン接種を受けさせるのをためらっている。

- 政府がワクチン接種勧奨再開をするということだけで娘に接種するという母親は20%にすぎなかった。しかし、HPVワクチン接種世代の少女もしくはその両親に案内冊子を提供により、HPVワクチン接種率の増加が報告されている。2019年7月、夷隅市(人口38,000)は子宮頸癌のリスクに対処する情報および教育的なリーフレットを当時16歳の139人を対象に送付した。対象の累積ワクチン接種率は2019年12月までに10.1%に達したが、リーフレットを受け取っていない集団の接種率は0%であった。

- 2016年に発表した論文で、HPVワクチン接種勧奨停止の政策を継続した場合に予測される子宮頸がん発生率の増加と死亡率の増加を推計した。子宮頸癌の発生率と死亡率をHPVワクチン接種勧奨停止前に子宮頸癌ワクチンを公的補助金でうけた1999年生まれの女性と2000年から2005年生まれの女性で比較した。2020年度に全国的なワクチン接種が再開されない場合、2005年度生まれの女性は、2021年度には1日あたり12.0人子宮頸の発生数が増加し、3.0人の死亡者数増加が見込まれる。

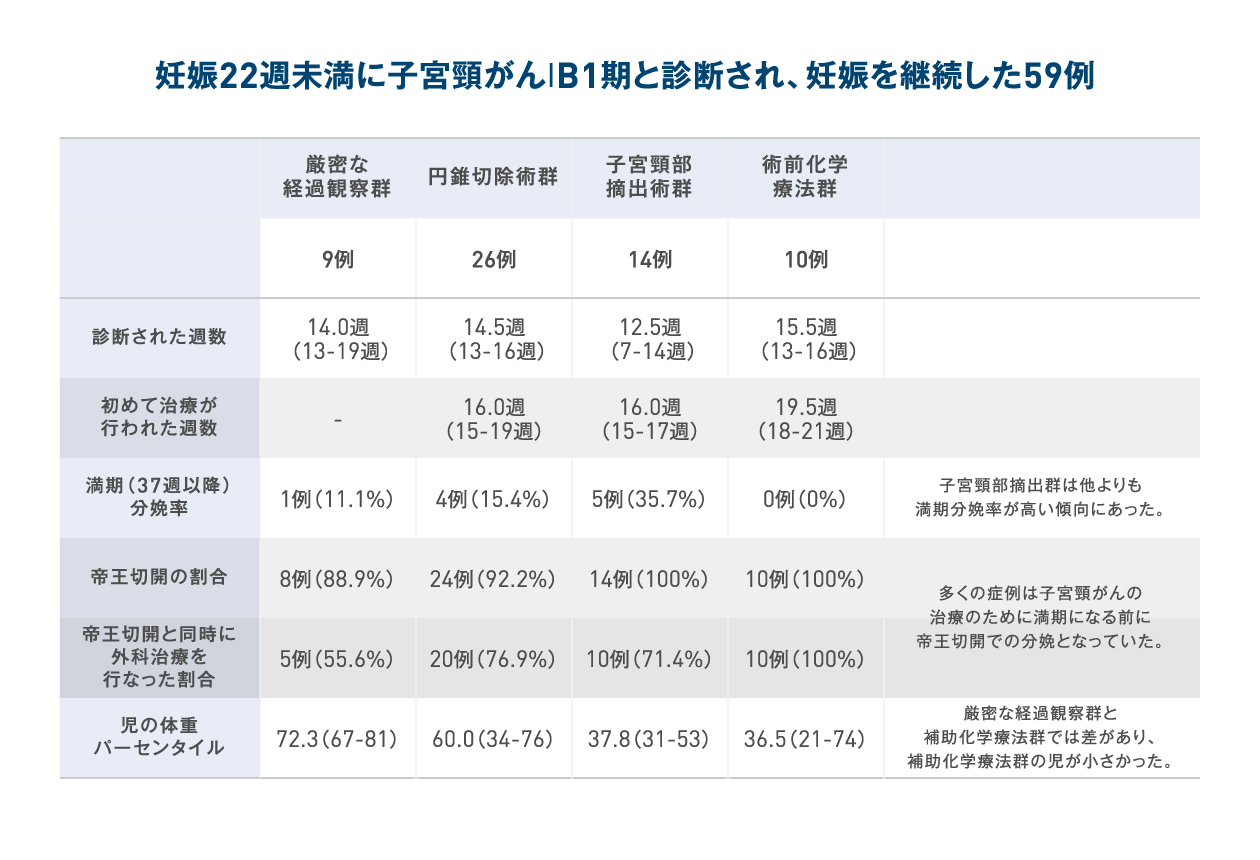

- 日本政府はワクチン接種勧奨差し控えが引き起こす健康被害を深く認識する必要があり、子宮頸がん予防のため、表1に示すような行動をとらなければならない。政府は早急にワクチン接種推奨再開を行い、子宮頸癌対策を強く効果的に推進しなければならない。

- 教育・医療機関も親や子供たちにHPVワクチン接種が命を救うメリットを伝え、彼らの懸念や質問に答えることがワクチンの接種率増加に寄与する。

- 本論文は2021年9月に投稿され、2021年11月にVACCINESに掲載された。2013年HPVワクチン接種勧奨差し控えに伴う日本の子宮頸癌増加に歯止めをかけるために政府のワクチン接種勧奨早期再開を強く訴え、教育・医療機関がワクチン接種率増加に寄与するために親やこども働きかけることが重要であることをHPVワクチンに関連する論文をレビューすることで

訴えた。 - その後日本において2021年11月 厚生労働省は各自治体に2022年度より勧奨の差し控えの中止を自治体あてに正式通知し、2022年4月よりHPVワクチン接種勧奨再開およびキャッチアップ接種が開始された。また、2022年10月4日厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会で9価ワクチンを2023年度早期から定期接種を開始できるように準備を進めていくことが了承された。

HPVワクチンに関する啓発資材の効果を検証するランダム化比較試験

簡易的な啓発資材は子供のHPVワクチン接種に対する意欲増加に効果あり!

サブ解析では、意欲増加は女性で認められず、男性のみに効果!

要約

方法:

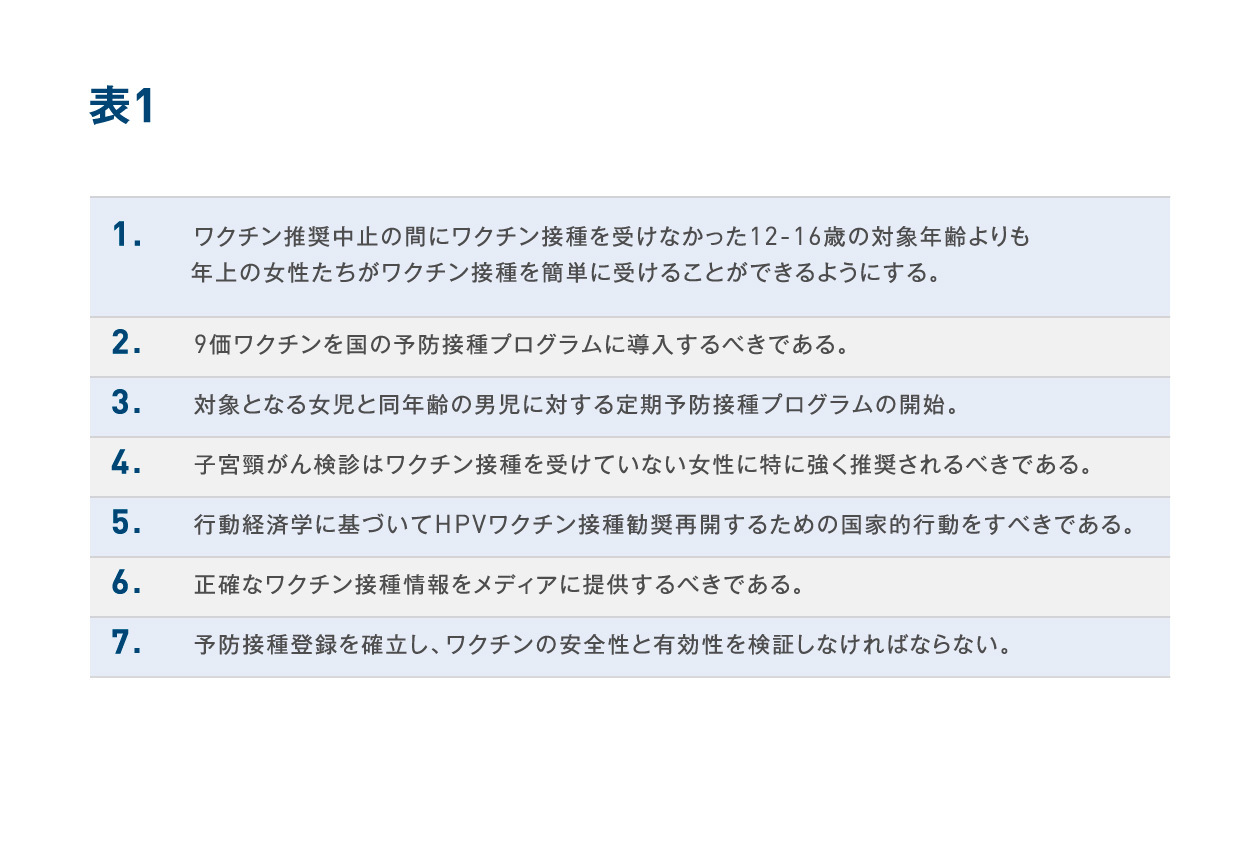

- 民間会社のモニターを用い、20-69歳までの1660名をリクルート

- この試験は2018年3月中旬に実施され、約24時間で予定人数が集まった

- 性別(男女)年齢層(20代、30代、40代、50代、60代)のそれぞれのグループの人数が均等になるように参加者をリクルートし、ランダム化

- 介入群はナッジ理論を活用した3文の簡易的なHPVに関する情報(1ページのスライド程度)を提供し、対照群は何も見せないコントロール群として1:1割付

- 介入直後の参加者のHPVワクチン予防接種への意識変容を検証

(用語の解説)

※ランダム化比較試験:治療(もしくは介入)の効果を検証する最も信頼度の高い研究デザイン。参加者はランダムに治療群か非治療群に割り振られる

※ナッジ理論:人の意識や行動を望ましいと思われる方向にそっと後押しする手法

※介入:問題となっている課題や状態を改善させるために行う何らかの行為、手法のこと。例えば、何らかの病気に対する「治療」が介入にあたる

結果:

- 介入群で、HPVワクチンの娘への接種を前向きに考える参加者は4.8%の増加(調整オッズ比:1.32 [95% Cl 1.04-1.69])

- 介入群で、HPVワクチンの息子への接種を前向きに考える参加者は3.9%の増加(調整オッズ比:1.38 [95% Cl 1.05-1.80])

- 性別によるサブ解析では、男性参加者は介入群で、娘への接種を前向きに考える参加者は8.2%の増加(調整オッズ比:1.46 [95% Cl 1.05-2.02])

- 一方で女性参加者は介入群で、娘への接種を前向きに考える参加者は1.5%の増加にとどまり有意な増加は認めなかった

(用語の解説)

※95% CI:95%信頼区間。オッズ比は95%の確立でこの範囲におさまることを意味する。今回の場合、下限が1以上なので、95%の確立でこの事象が起こりやすいことが示される重要な数値

※調整オッズ比:比較する2つグループの属性や知識レベルなどを調整した上で、グループ間の事象の起こりやすさを比較し、数値化したもの

結論:

- 簡易的な啓発資材は子供へのHPVワクチン接種意欲を増加させたが、この変化は女性で見られず男性でのみ認められた

- 日本のHPVワクチン接種における父親への啓発の有効性を示唆

- 健康に関する啓発においては性別によっては全く効果がない可能性が潜んでいることが示唆された

ポイント

- HPVワクチンや子宮頸がんに関する啓発は重要だが、啓発手法と効果のある集団を特定する必要がある。本研究では男性への啓発が子供のHPVワクチン接種を促進させる一つのカギとなることが推測される

- 今後は、他の啓発手法(ナラティブな分かりやすい言葉でのメッセージなど)による効果検証や、持続的な意識変容効果、行動変容効果(実際のHPVワクチン接種率)について検証することを計画している

日本における妊娠中の子宮頸部細胞診の現状

10代の妊娠女性の子宮頸部細胞診異常とハイリスク型HPV感染の頻度は高い

適切な検体の採取器具や細胞診の方法の検討

要旨

- 子宮頸がん検診は、特に若い女性においては十分に実施されていない。厚生労働省が実施した国民生活基礎調査によると、日本の無症候性女性における子宮頸がん検診の受診率は約40%と低く、公費助成が行われているにもかかわらず、受診率が低いのが現状である。

- 本研究では、日本における妊娠中の子宮頸部細胞診の検診結果の現状と、適切な検体の採取器具や細胞診の方法について調査した。

- 子宮頸がん検診では、子宮頸部の表層細胞を採取して悪性化した異型細胞を検出する。採取する器具はヘラ/ブラシまたは綿棒が用いられる。細胞診の方法は、採取器具ごと保存液の入った容器の中で洗浄して細胞を回収しスライドガラスに塗布する液状検体法(LBC)と、採取した細胞を直接スライドガラスに塗抹する従来法(パップテスト)がある。

- 採取の際、妊娠していない女性にはヘラ/ブラシの使用が強く推奨されているが、妊娠中の女性は子宮頸部が脆弱で出血しやすいため、綿棒を使用することが認められている。また、細胞診の方法により、妊娠中の悪性細胞診の偽陽性率に影響を与えることが示唆されている。

- 2018年10月~2019年3月に出産した女性の子宮頸部細胞診の情報提供を2,293の産科施設に依頼した。1,292施設から回答があり、合計238,743人の女性について有効な情報が得られた。

- 有効な情報を回答した1,262施設のうち、810施設(64.2%)が綿棒を使用していた。また、842施設(66.7%)が従来法を行っていた。

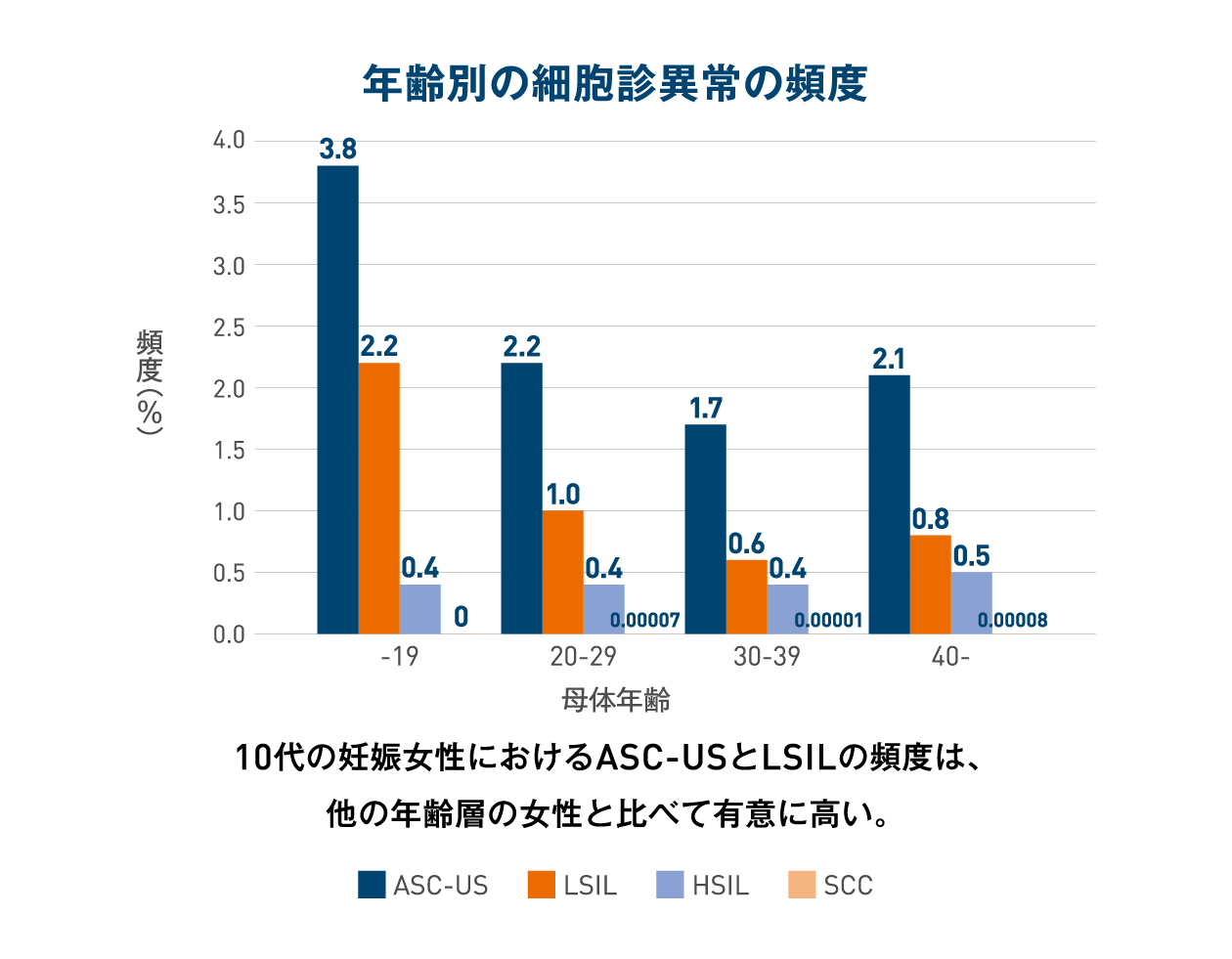

- 日本における、妊娠女性の公費での子宮頸部細胞診の実施率は86.8%であり、年齢層による実施率の有意差はなかった。子宮頸部細胞診異常の頻度は全体で3.3%であった。細胞診異常のうち意義不明な異型扁平上皮(ASC-US、ごくわずかな異常)は59.1%、LSIL(軽度の前がん病変が疑われる異常)は25.4%で見られた。年齢別で見ると、10代におけるASC-USおよびLSILの頻度は、他の年齢層に比べて有意に高かった。(グラフ参照)

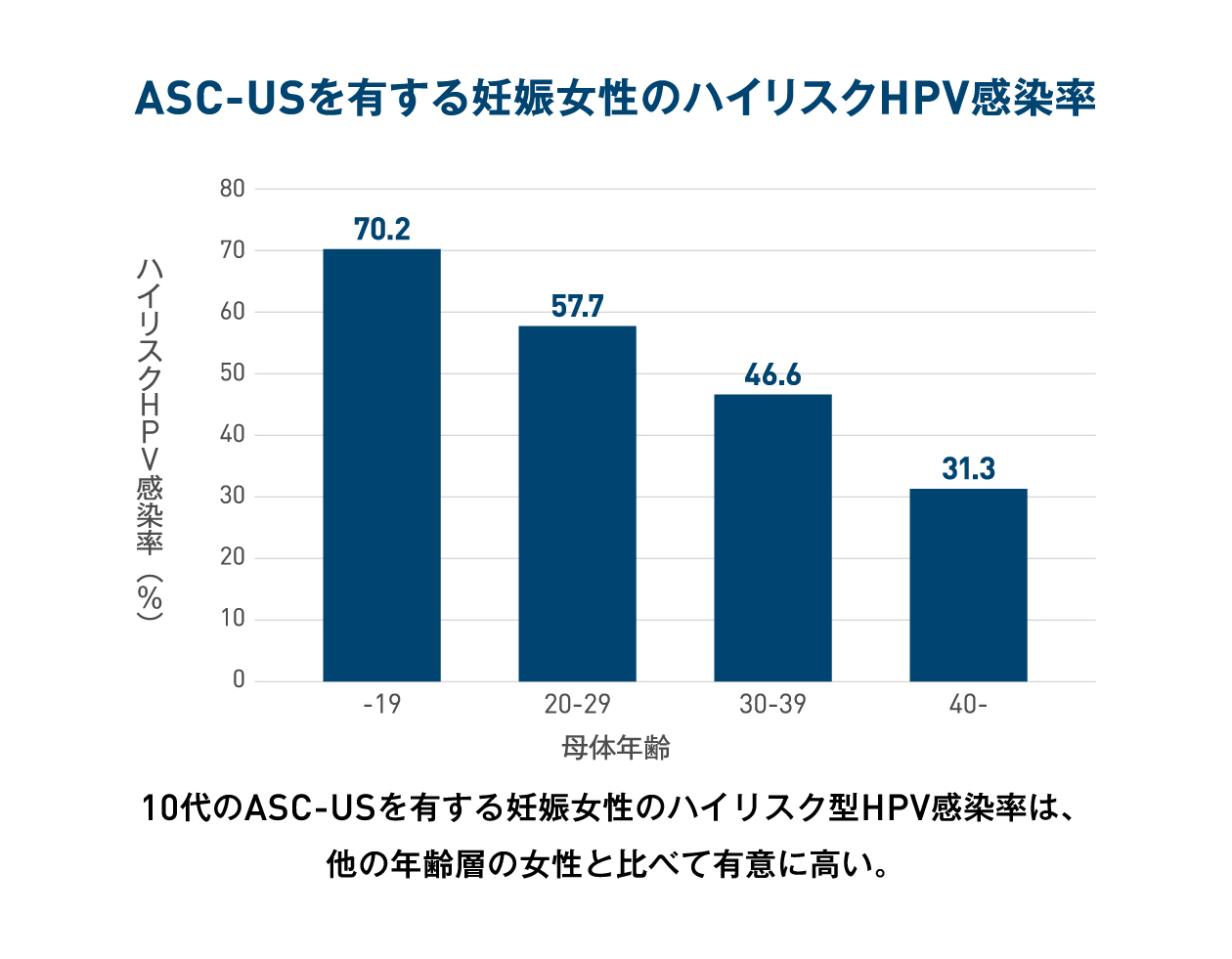

- ASC-USを有する妊娠女性のHPV検査の実施率は65.3%で、HPV検査を実施した女性のうちハイリスク型HPVの感染率は50.4%であった。年齢別に見ると、10代のASC-USを有する妊娠女性のハイリスク型HPV感染率は、他の年齢の女性よりも有意に高かった。(グラフ参照)

- 日本で行われた先行研究では、女性のHPV感染率は、15~19歳は44%、20~24歳は29%、25~29歳は20%、30歳以上は7%であり、若い女性はHPV感染率が高い傾向にあった。本研究において10代でASC-USと診断された患者のHPV検査の普及率が比較的低い(約50%)ことを考慮すると、10代でのHPVワクチンの接種を再度推奨する必要があるだろう。また、日本のほとんどの地域では、20歳以上の女性に子宮頸がん検診が助成されているが、HPVワクチンの接種を見送った10代の女性には、より頻繁で定期的な子宮頸がん検診が必要となるだろう。

- 本研究では、採取器具や細胞診の方法によって、子宮頸部細胞診異常の頻度に有意な差が見られた。妊娠女性の子宮頸部細胞診異常の頻度は、全体で3.3%だが、ヘラ/ブラシを用いたLBCの場合4.9%だった。採取方法にかかわらず、LBCによる異常細胞診の検出率は、従来法の検出率よりも高かった。また、従来法の場合、ヘラ/ブラシを用いた細胞診異常の検出率は、綿棒を用いた場合よりも高かった。本研究では採取の条件が統一されていないため、妊娠中の子宮頸がん検診の精度を高めるためには、これらの条件を統一したさらなる研究が必要だろう。

ポイント

- 妊娠女性の子宮頸部細胞診異常の頻度は全体で3.3%であり、細胞診異常のうちASC-USは59.1%、軽度前がん病変(LSIL)は25.4%で見られた。ASC-USを有する10代の女性のハイリスク型HPV陽性率は、他の年齢の女性よりも有意に高かった。

- 妊娠女性の子宮頸部細胞診異常の頻度は、採取器具や細胞診の方法によって有意な差が見られた。

著者の鈴木俊治先生からのコメント

日本産婦人科医会(以下、医会)常務理事の鈴木俊治です。医会では、性の健康医学財団と協働で、毎年妊娠中に診断された性感染症の実態調査を行っております。2019年は、HPV感染と関連して、妊娠中に実施される頸部細胞診結果についてのアンケート調査を実施しました。「妊婦の実態=女性全体の実態」ではないですが、他の性感染症の調査結果と同様、若年者の感染率が高いことが判明しました。改めて、若年女性に対する性教育、そしてHPVワクチン接種の関する情報提供の必要性が再認識されました。

積極的勧奨の一時差し控え状況下でのHPVワクチン再普及のための戦略

地方自治体による情報提供の有効性を日本で初めて検証

地方自治体から子宮頸がんやHPVワクチンに関する情報を提供することでワクチン接種率は増加する

要旨

- HPVワクチンの有効性と安全性は世界的に証明されているが、日本では,ワクチン接種による有害事象について繰り返し報道され、厚生労働省は2013年6月にHPVワクチンの積極的推奨を一時的に差し控えた。推奨差し控え後に接種対象年齢に達した日本の2000年度生まれ以降の女子は、無料で接種できるにも関わらず、ワクチン接種率が低下しており、2000年度生まれ、2001年度生まれ、2002年度生まれ、2003年度生まれの女子の累積接種率は、それぞれ14.3%、1.6%、0.4%、0.2%と報告されている。

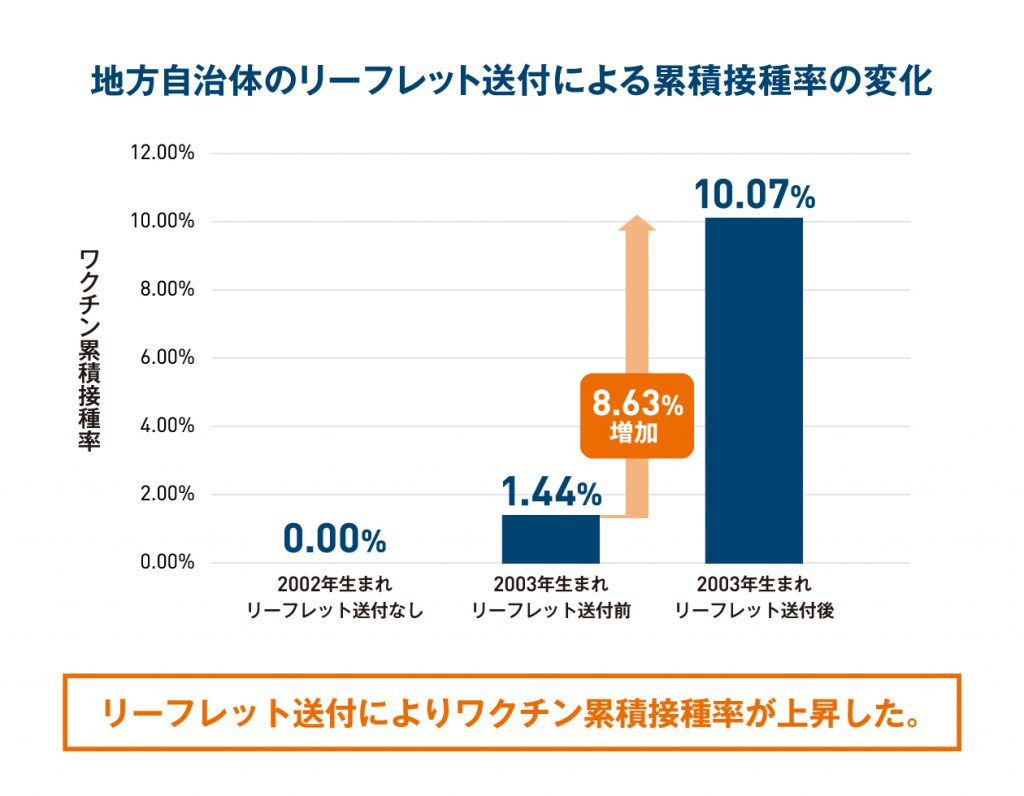

- いすみ市では2019年7月29日より、2003年度に生まれた女子(高校1年生相当)139人を対象に、子宮頸がんやHPVワクチンに関する情報を記載したリーフレットの送付を開始した。2003年度生まれの女子がHPVワクチンを無料接種できるのは、2019年度が最後だった。本研究では、いすみ市のリーフレット送付前後のHPVワクチン接種率を比較するために分析を行った。

- いすみ市では、国が積極的にワクチンを推奨していた1994年度〜1999年度生まれの対象女児の累積接種率(3回のうち1回目)は58.60%から94.67%へと大幅に上昇した。しかし、政府が推奨を差し控えた2013年以降、いすみ市の接種率は急激に低下し、2019年度始めまでに2001年度、2002年度生まれの女児は1人も接種を受けていなかった。

- リーフレットの送付前にワクチンを接種していた2003年度生まれの女子は2人だけだった。リーフレットを受け取った後、12人の女子が接種を受け、累積接種率は、1.44%(2/139人)から10.07%(14/139人)へと有意に上昇した(p=0.003)。これは、リーフレットを送付していない2002年度生まれの女子の接種率(0.00%)と比較しても、有意に高かった(p<0.001)。

- 一方、同じくHPVワクチンの対象年齢で、リーフレットの送付を行っていない2004年度~2007年度生まれの女子(小学校6年生~中学3年生)489人のうち、2019年までにワクチンを接種していたのは6人だけだった。2004年度~2007年度生まれの女子の接種率1.23%(6/489人)は、リーフレットの送付を行った2003年度生まれの女子のワクチン接種率10.07%(14/139人)よりも有意に低く(p<0.001),また,2002年度生まれの女子の接種率0.00%(0/148人)とは有意な差が見られなかった(p=0.34)。

- さらに、2019年には、リーフレットの送付対象でなかった2004年度~2007年度生まれの女子は4~7月は3人、8~12月に3人がHPVワクチンを接種していた。累積接種率は年間を通じて(リーフレット送付のタイミングの前後で)有意に上昇しなかった(3/489→6/489、p=0.51)。したがって、母親の娘へのワクチン接種意識の変化など、他の要因は影響していないと考えられた。

- これらの結果から、2003年度生まれの対象者のHPVワクチン接種率の増加は、いすみ市が個別に送付したリーフレットの影響が強いと考えられた。

ポイント

- 国によるHPVワクチンの積極的推奨の一時差し控えの中で,地方自治体から対象となる女児と保護者に子宮頸がんとHPVワクチンに関するリーフレットを送付することは有効だと示された。

著者の先生からのコメント

いすみ市の取り組みにより、積極的勧奨差し控え中にも関わらず、市内の女子のHPVワクチン接種率が有意に上昇しました。いすみ市のご担当の皆様に敬意を表したいと思います。その後、厚労省の通知が全国に発出され、全国の自治体でも対象者への案内の個別送付が始まっています。接種率が一定程度上昇することが期待されますが、これで十分というわけではなく、更なる接種率上昇に向け、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

日本人女性におけるHPV感染と子宮頸部高度異形成病変のリスクファクター

性行動(初交年齢、性的パートナーの数)、HPV感染、子宮頸部高度扁平上皮内病変(CIN2+)の相関関係を調査。

性行動にかかわらず、HPV16/18に感染していることが、日本の若年女性のCIN2+の最も重要な危険因子である。

要旨

- 子宮頸がんのほとんどが、性行為によって感染するハイリスク型ヒトパピローマウイルス(hrHPV)の持続的な感染によって引き起こされる。ワクチンでHPV感染の予防が可能で、早期に診断・治療すれば治癒可能ながんである。

- 日本では、年間10,000人以上が子宮頸がんに罹患し、2,700人以上が亡くなっており、子宮頸がんや前がん病変であるCINの発生率は、生殖年齢の女性で増加している。20歳以上の女性には、2年に一度の検診が推奨されているが、受診率はOECD諸国の中でも低い。(20~69歳の女性で42.4%)

- 日本では、2009年に2価のHPVワクチン、2011年に4価のHPVワクチンが承認され、2013年4月から定期接種となったが、ワクチンの有害事象についてメディアで根拠なくセンセーショナルに報道されたことで、厚生労働省が2013年6月にHPVワクチンの積極的な勧奨を中止した。1994~1999年生まれでは70%以上の接種率だったが、積極的勧奨中止後、接種率は劇的に低下し、2000年生まれ以降では、1%未満となっている。

- 本研究では、子宮頸がんの真の要因を明らかにするため、生殖年齢に達した日本人女性を対象に、性行動(初交年齢、性的パートナーの数)、HPV感染、 CIN2+の相関関係を調査した。(CIN2+とは、子宮頸がんの前がん病変であるCINの中でも、がんへの進展率の高いCIN2以上を表す。)

- 2014年4月から2016年3月にかけて、新潟市で公費による子宮頸がん検診を受診した3968人の女性が本研究に登録され、さらに、過去に性交渉の経験のない人やその他結果等に不備のある人が省かれ、最終的な分析では、3231人の女性が対象となった。各年齢層の参加者数は、A群(20-30歳)が2179人、B群(35-36歳)が725人、C群(40-41歳)が327人となった。

- 登録者(新潟市のがん検診を受診した一般集団)の初交年齢の平均は18.4歳で、初交年齢が14歳以下であったのは全体の3.4%であったが、そこから急増し、70%以上が10代での初交を経験したと回答した。性的パートナーの数は2~5人が全体の半分以上を占め、6~9人、10人以上と回答した者も合計で全体の3割を占めた。

- hrHPV の感染率は、初交年齢が20歳以上、17~19歳、15~16歳の女性でそれぞれ7.4%、12.2%、16.4%と徐々に増加し、14歳以下でピークに達した(26.6%)。

- 性的パートナーの数はHPV感染の有意な危険因子であった。hrHPV全体の感染率は、性的パートナーの数が1人、2~5人、6~9人の女性で、それぞれ3.6%、9.0%、20.2%と徐々に増加し、10人以上の女性でピークに達した(25.1%)。また、HPV16/18感染率ついても同様の傾向が見られた(p <0.01)。

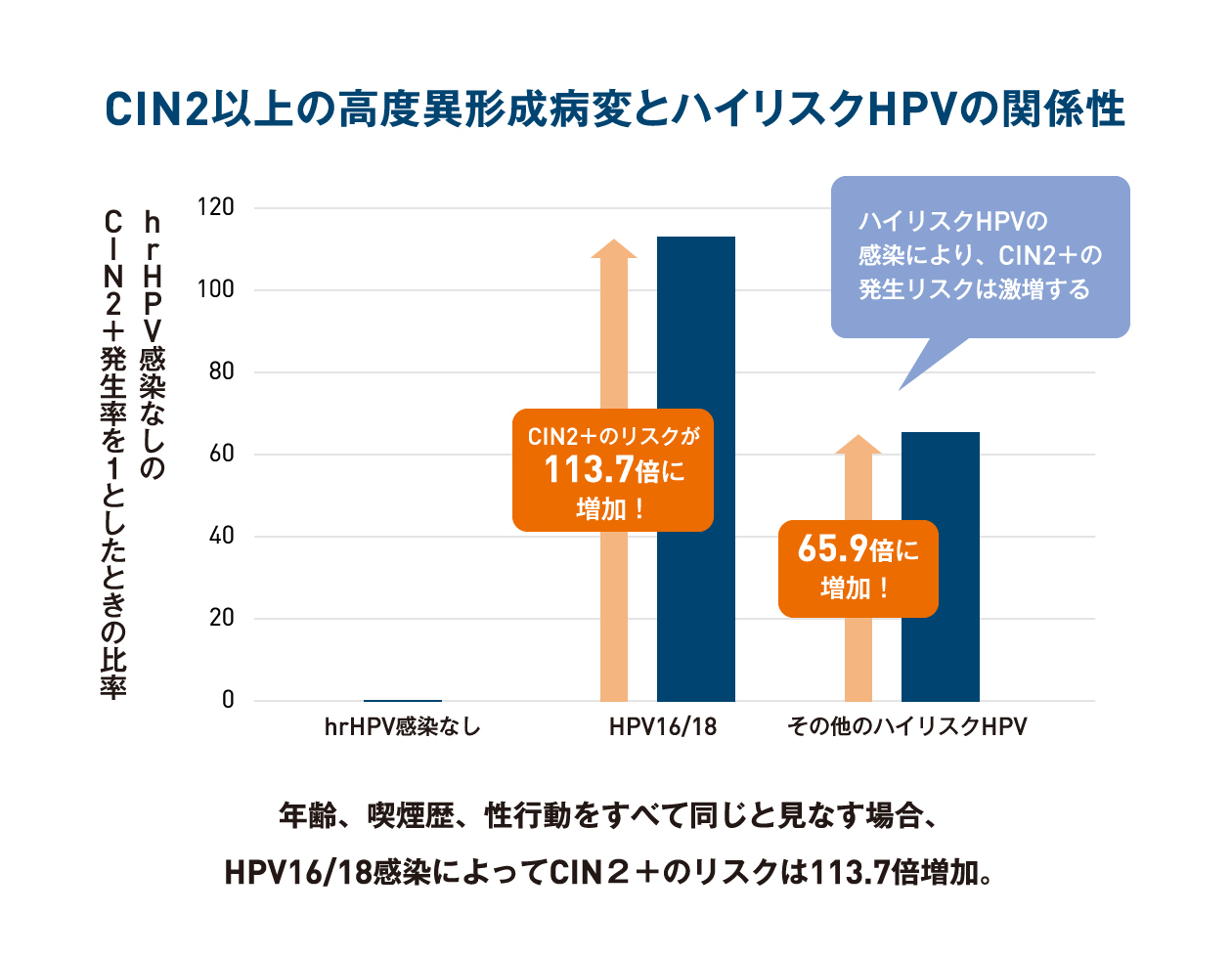

- 一方で、CIN2+の最大の危険因子は、HPV16/18感染であった。HPV 16/18感染は、性行動、年齢、喫煙歴を調整しても、CIN2+の発生リスクを113.7倍に増加させる。つまり、性行動にかかわらず、HPV16/18への感染が、日本の若年女性のCIN2+の最も重要な危険因子である。

- HPV16/18感染は、HPVワクチンで予防することができることから、HPVワクチンの積極的な推奨の再開が望まれる。

ポイント

- 性行動にかかわらず、HPV16/18への感染が、日本の若年女性のCIN2+の最も重要な危険因子であることがわかった。

- そのため、初交前にHPVワクチンを接種すれば、HPV16/18感染、およびCIN2+の発生リスクを軽減することができる。

本研究の問題点

- 日本の一地域でしか実施されていないため、本研究の結果は日本全体の人口を反映していない可能性がある。しかし、初交の年齢に関しては、本研究の結果は、日本の全47都道府県で実施された性行動に関する最近の日本のインターネット調査と類似していた。

- HPVワクチンの接種を受けた女性の数が少ないため、多変量解析においてワクチン接種の有無を検討できなかった。

- 30代と40代の女性の参加者数が少なかった。

- 女性のHPV感染と子宮頸部疾患の重要なリスク要因でもある男性の性行動に関する情報がなかった。

論文著者 山口真奈子先生からのコメント

本研究は、日本人女性の性的活動性の実態とHPV感染・子宮頸部病変の関りを調べた貴重なデータです。子宮頸がんの患者さんを苦しめる大きな問題点の一つに「子宮頸がん=性に奔放」という世間からの偏見があります。HPVは性行為を介して感染するため、パートナーの数の増加はHPV感染リスクを増加させることは事実です。しかしながら、本研究では子宮頸部高度異形成病変(CIN2+)の最大のリスクは性行動にかかわらずHPV16/18型感染であることが実証されました。これは、たとえパートナーが1人であったとしても、HPV16/18型に感染してしまうとCIN2+を罹患するリスクが113.7倍になることを意味しています。HPV16/18型を予防するワクチンは12-16歳の女子であれば無料で接種することができます。本研究では、現代の日本人女性の多くが10代で初交を経験し、生涯において複数人の性的パートナーを持つことはごく普通のことであることもわかりました。思春期の子供たちに対する正しいがん予防教育、性教育の充実と、初交前のワクチン接種の普及が日本の子宮頸がん予防にとって重要であると考えます。

日本の若年女性における子宮頸部高度扁平上皮内病変の発生に対するHPV ワクチンの効果

日本人女性を対象としたワクチン効果についての最新アップデート

HPVワクチン接種が子宮頸部高度扁平上皮内病変の減少に結びつくことをさらに証明

要旨

- 日本で子宮頸がん検診を受けた20~29歳女性を対象とし、子宮頸部高度扁平上皮内病変[従来の分類法におけるCIN2(中等度異形成)、CIN3(高度異形成・上皮内癌)に相当]に対するHPVワクチンの効果を評価した論文である。なお、本研究は今野ら(2018)の先行研究をアップデートしたものとなる(詳細はhttp://kanagawacc.jp/vaccine-jp/326/を参照)。

- 日本では、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種は2010年11月に「子宮頸がん等ワクチン接種緊急対策事業」として開始し、2013年4月に定期接種化されたものの、3か月後の同年6月に積極的な接種勧奨の一次差し控えという経緯をたどってきた。こうしてワクチン接種が初めて施行されてから10年以上経過したにも関わらず、日本における子宮頸部高度扁平上皮内病変に関するHPVワクチン接種の効果を調査した研究は散見される程度である。

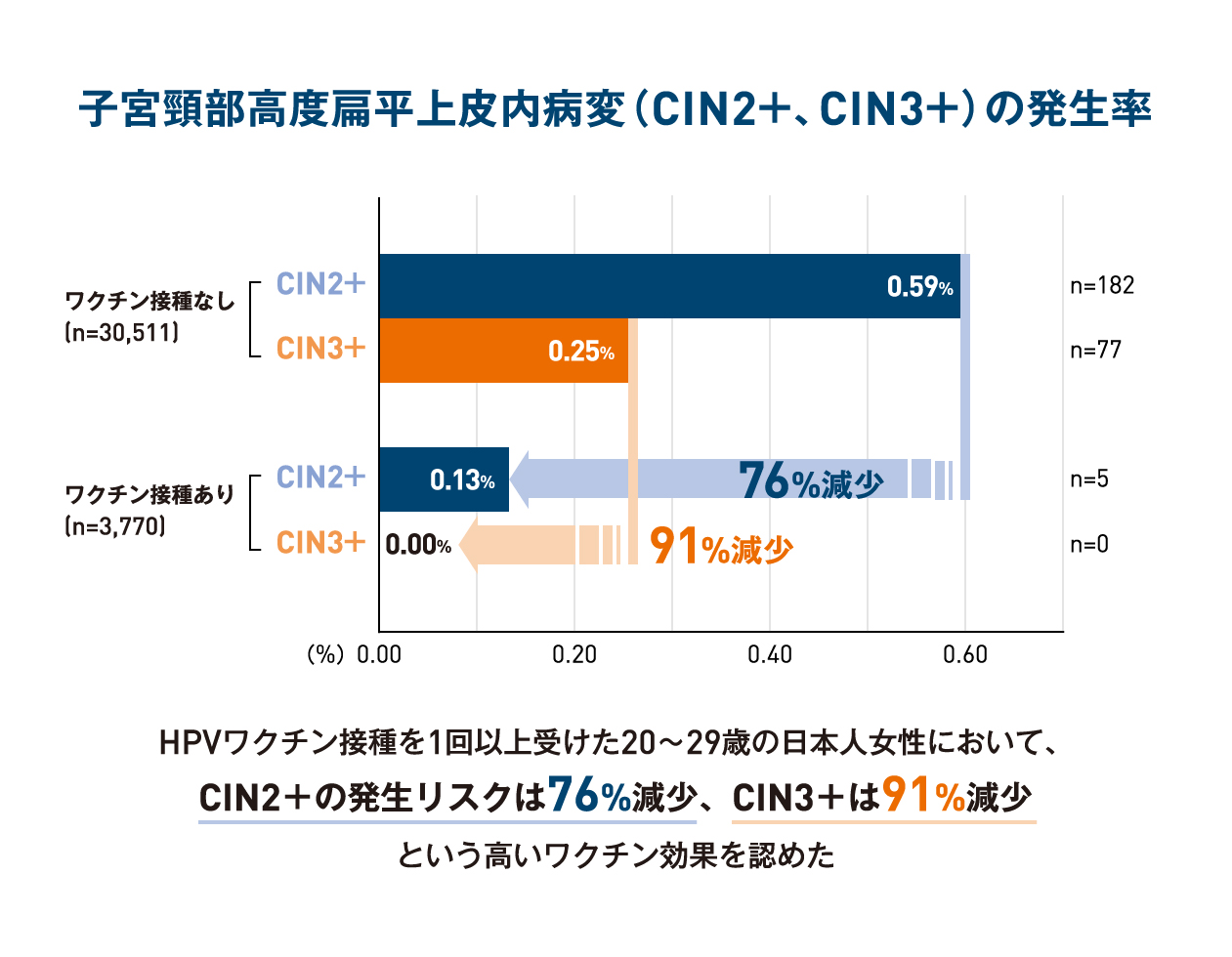

- 先行研究では、2015年4月~2016年3月において子宮頸がん検診を受けた22,743人の女性を対象とし、CIN2以上に対するワクチン予防効果が示されたが、CIN3以上に対する予防効果はサンプル数が不足していたことにより証明できなかった。

- そこで、本研究はCIN3以上のサンプル数を増やし、先行研究と同様に日本対がん協会データベース(最終的には19支部のデータを分析)を用いて、子宮頸部生検の結果とワクチン接種歴(自己申告ベース)の有無を集計した。2015年4月~2017年3月の間に子宮頸がん検診を受けた20歳から29歳までの女性が対象となった。HPVワクチン接種を受けなかった女性と比較し、ワクチン接種を1回以上受けた女性がCIN2以上およびCIN3以上となる相対リスクをポアソン回帰分析で予測した。

- 子宮頸がん検診を受診した34,281人の女性のうち、3,770人(11%)がHPVワクチン接種を1回以上受けていた。CIN2以上の有病率は、HPVワクチン接種を受けた女性において、ワクチン接種を受けていない女性と比較し統計的に有意な低下を認め、発生リスクは76%減少した(相対危険[RR]=0.24、95% CI:0.10~0.60)。また、CIN3以上に対しても発生リスクが91%減少する(RR=0.09、95%CI:0.00~0.42)という高いワクチン予防効果を認めた。

- 20~29歳の日本人女性において、HPVワクチン接種を1回以上受けた女性は高度扁平上皮内病変の有意な低下を認めた。

- 日本における子宮頸がんの罹患率低下のために、HPVワクチン接種の積極的な勧奨を行うべきである。

- 本研究のリミテーションは、性行動や健康行動に関する背景情報がない、HPVサブタイプに関する情報がない、などによりワクチン接種群と非接種群の比較妥当性に一定の限界があることが上げられる。また、HPVワクチン接種歴は自己申告制であるため思い出しバイアスが否定できない。

- なお、本研究では、HPVワクチン接種歴に関して、がん検診時の問診票による自己申告を用いたため、上記のようなバイアスがあることは否定できない。しかし、研究対象全体と厚労省が報告する接種率(初回)は、ほぼ同様であった。

ポイント

- 本研究は、CINおよび検診に関する全国最大データベースである日本対がん協会のデータを用いて、高度扁平上皮内病変、とくにCIN3+に対して91%というHPVワクチンの高い予防効果を示した。

- HPVワクチン接種の積極的勧奨を早急に行うことで、接種率が70%以上を回復できれば、子宮頸がんの罹患率および死亡率の上昇を防ぎ、やがては減少へと繋がるであろう。

責任著者 今野良先生からのコメント

日本での子宮頸部高度扁平上皮内病変以上(HSIL+)に対するHPVワクチン接種の効果

ワクチン接種を受けた女性は子宮頸部高度扁平上皮内病変が減少

HPVワクチンの効果が検診後の病理生検で科学的に証明された

(訳注:子宮頸部高度扁平上皮内病変HSILという用語は従来、細胞診(ベセスダ分類)に用いられてきたが、2014年WHO病理分類以降、病理診断にも用いられている)

要旨

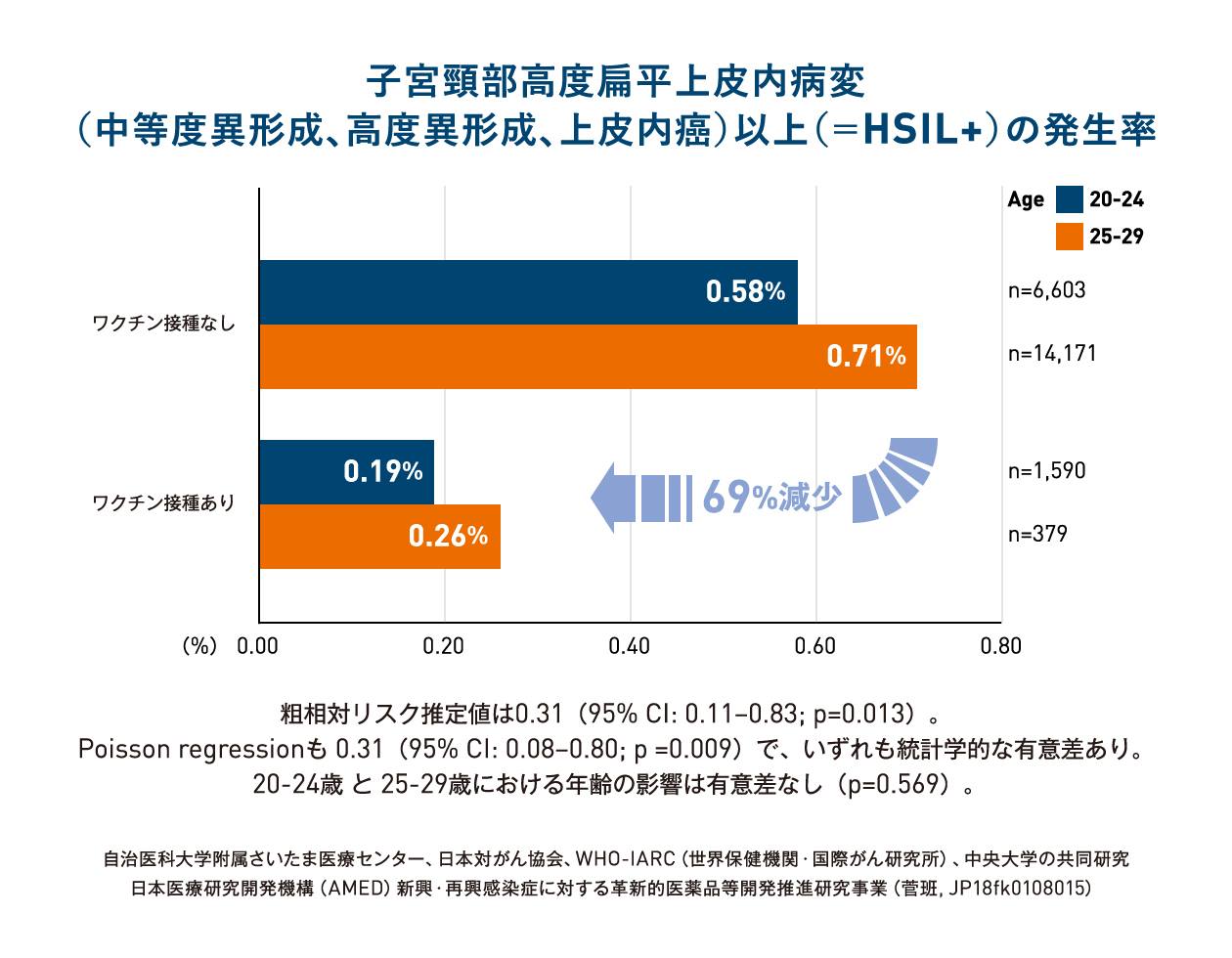

- HPVワクチン接種の効果を明らかにするために、日本対がん協会の子宮頸がん検診のデータを使用して、HPVワクチン接種の有無と検診で発見された子宮頸部高度扁平上皮内病変(従来の分類法でのCIN2およびCIN3、さらに以前の分類法での中等度異形成、高度異形成、上皮内癌に該当。WHO 2014年分類でのHigh-grade squamous intraepithelial lesion, HSIL)およびそれ以上(本論文では、HSIL+と表記)の発生率を検討している。

- 日本では2010年から「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」の一環として地方自治体が主体となってHPVワクチン接種を開始し、2013年4月からは予防接種法に基づいて定期接種が施行されて現在も続いている。しかし、2013年6月14日以降は、厚生労働省は積極的な接種勧奨を停止し、現在は接種率が1%未満となっている。

- 日本の子宮頸がん検診は対象年齢を20歳以上としており、2年に1回(自治体によっては1年ごと)行われている。しかし、他の先進国のように、国民すべてを統一したがん検診登録制度(レジストリ)やワクチン接種登録制度はなく、相互のデータリンクもされていない。

- 日本対がん協会は全国47都道府県に46支部を置き、自治体からのがん検診を担っている。子宮頸がん検診の際に、HPVワクチン接種歴を問診した16支部から、ワクチン接種の有無と検診結果を収集した。細胞診異常だった場合には、コルポスコピーのもとで生検が行われた。生検病理診断の子宮頸部高度扁平上皮内病変以上(HSIL+)の発生リスクをワクチン接種有無別に解析した。

- 「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」の接種対象は当時16歳(1994年生れ)であったが、2014年度に検診対象年齢(20または21歳、自治体、誕生月によって異なる)に至った。

- 2015年度 20~29歳検診受診者22,743人の結果が収集され、このうち1,969人(8.7%)がHPVワクチン接種を受けていた。年齢ごとの接種率は20歳24.8%、21歳38.9%、22歳9.5%、23歳7.6%、24歳4.3%、25歳2.3%、26歳2.7%、27歳3.0%、28歳2.5%、29歳2.6%となっていた。20~21歳女性は上記の事業対象で、23歳以上の女性は対象外であったので接種率に差がある。

- 病理生検がHSIL+だったのは、HPVワクチン接種歴のある1,969人のうち4人(0.20%)で、ワクチン接種歴のない20,774人のうちの138人(0.66%)であった。接種者ではHSIL+の発生リスクが69%減少していた。ワクチンの効果には年齢による統計学的な差は認められなかった。図1は20~24歳と25~29歳の年齢層に分けてワクチン接種の有無とHSIL+の発生率をグラフにしたものである。本来、HSIL+や子宮頸がんは、25歳以降に多く発生するが、年齢による差が出なかった(すなわち、ワクチン接種が効果的だった)理由として検診受診率が低いこと、20歳代のHSIL+にはHPV16型、18型の比率が高いことが挙げられる。

- 日本では公衆衛生学的な情報の体系的な把握、例えば個人のがん検診結果やHPVワクチン接種歴などをリンクさせる国内で統一されたデータベースのレジストリがないため、疫学調査をすることが大変困難である。そのような環境の中、本研究はこれまでで最大の22,743人の一般的な検診受診者(population-based)データを用いて、臨床試験(治験)ではないリアルワールドでのHPVワクチンの効果を解析した。

- 日本でたくさんの若い女性が子宮頸がんで亡くなる前に、日本政府はHPVワクチンプログラム推進を前向きに検討すべきであり、この研究が科学的根拠になると考える。

ポイント

- 実際の現場での検診受診者を対象に、HPVワクチン接種が子宮頸がんの直接の前駆病変であるHSIL+発生を低下させたことを証明した。

日本のおけるHPVワクチン接種率低下の危機がもたらす将来への影響をいくつかのモデルで予測した研究

HPVワクチン接種率が回復しなければ、日本における子宮頸がん予防に関する将来への影響は甚大だ

これまでのHPVワクチン接種率低下により将来約5000人の女性が子宮頸がんによって命を落とすと予測される

要旨

- 日本では2010年より12-16歳の女児に対するHPVワクチン接種が開始され、70%を超える接種率を達成していたが、政府による積極的接種勧奨の中止により、現在では接種率は1%を下回っている。

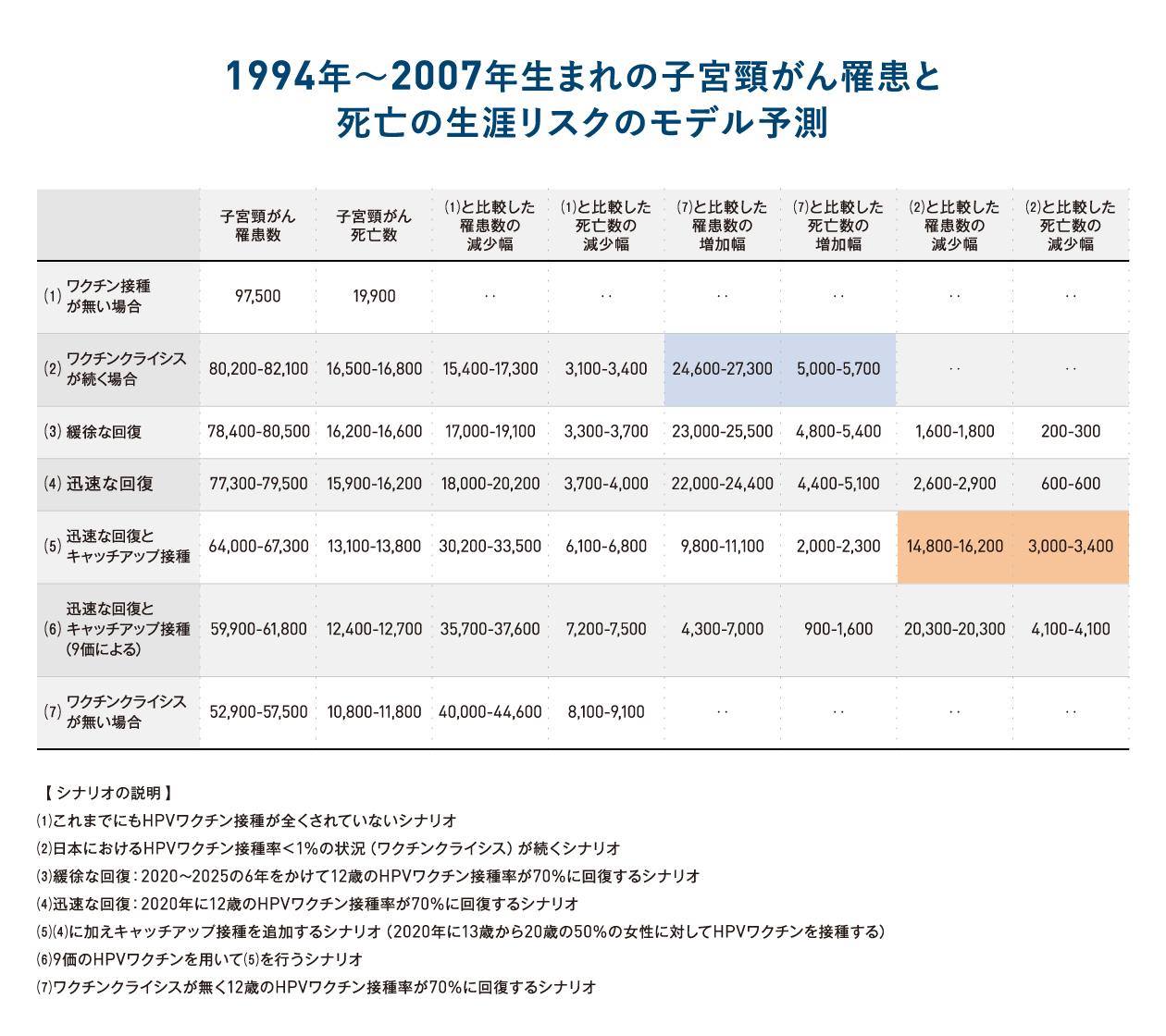

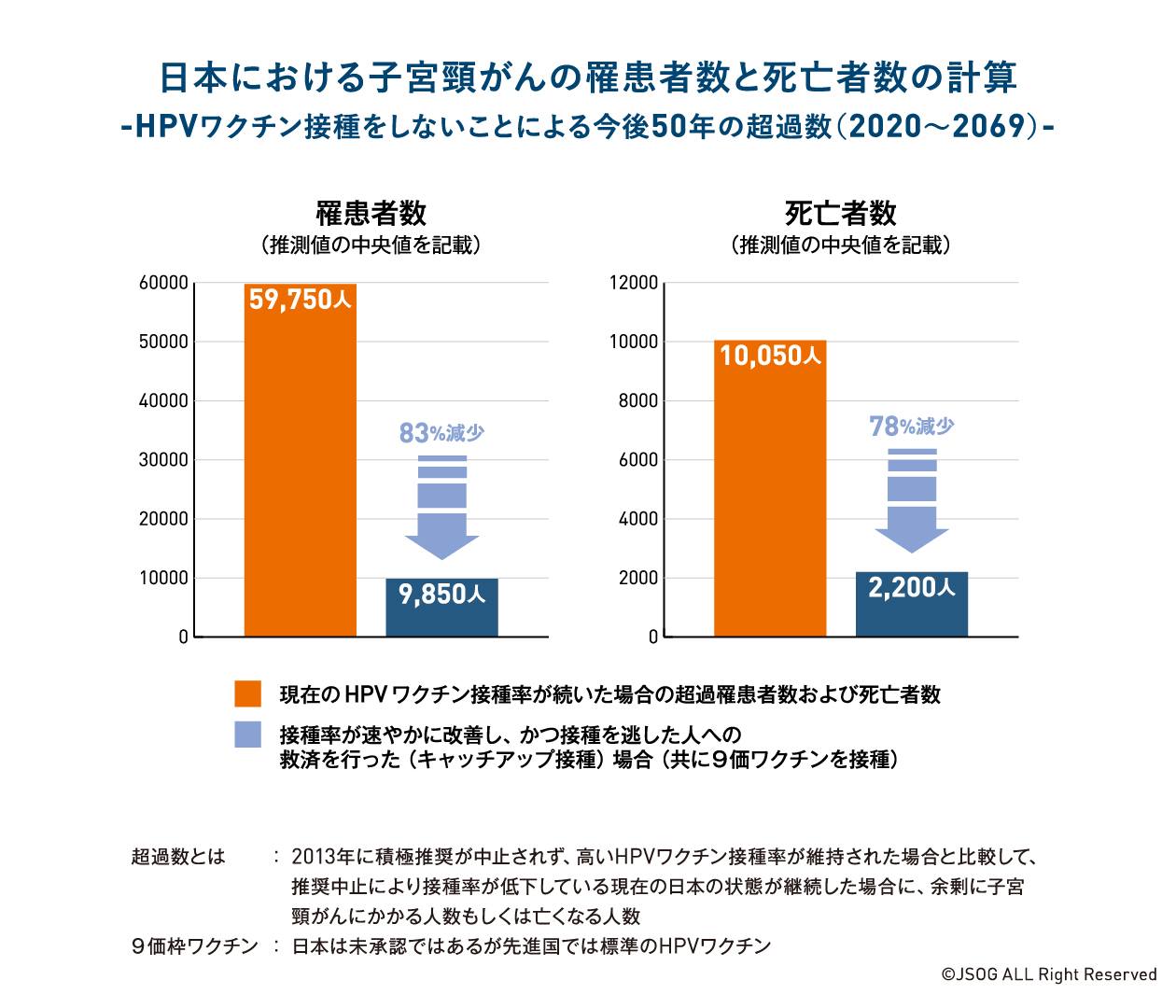

- このワクチン接種控えによる危機が、子宮頸がんの罹患率や死亡率に対してどのような不利益を生んでいるか、また接種率の改善によって将来の子宮頸がんの罹患率や死亡率がどれだけ改善するか、予測モデルを用いて算出した。

- 「Policy1-Cervix」というモデル解析のプラットフォームを用いて、日本のHPV感染率、子宮頸がんスクリーニング、子宮頸がん罹患率や死亡率などについてモデルに適合させて将来予測を行った。このモデルはオーストラリア、ニュージーランド、イギリス、中国などで既に実績のあるツールである。オーストリアの研究は2018年11月6日発信の最新学術情報で報告している。

- HPVワクチンによって接種率が極端に低い状況が土台となる1994年から2007年生まれの集団における生涯の子宮頸がん罹患や死亡数について予測した。

- さらに定期接種が70%にまで回復し、キャッチアップ接種(2020年に13歳から20歳となる、接種率が低下していた時期に定期接種を逃してしまった世代に対する後追い接種)も50%を達成した場合の2020年以後の回復シナリオについても予測した。

- 2013年から2019年まで続くこのワクチン接種控えによる危機によって、1994年生まれから2007年生まれの世代の生涯における子宮頸がんリスクとして、仮に70%の接種率が達成し続けられた場合に比べて、24,600~27,300人の罹患と5,000から5,700人の死亡者が増えると予測される。(表:(2)のシナリオを(7)と比較した場合、水色の色かけ部分)

- しかし、2020年から接種率が元通りになり、接種を逸してしまった世代に対してもキャッチアップ接種が行われた場合は、14,800~16,200人の罹患と3,000~3,400人の死亡を防ぐことができる。(表:(5)のシナリオを(2)と比較した場合、オレンジ色の色かけ部分)

- もし2020年に接種率が戻らなければ、2020年に12歳になる世代ではさらに3,400~3,800人の罹患と700~800人の死亡リスクを抱えることになる。

- もしこのままワクチン接種控えによる危機が続けば、接種控え以前の高い接種率が継続された場合に比べて、今後50年で9,300~10,800人の防ぎ得る死亡数を許すこととなってしまう(図)。

- HPVワクチン接種を控えることによる影響は5,000人程度の女性が子宮頸がんで命を起こすことに相当すると推測された。速やかなHPVワクチン接種の回復とキャッチアップ接種によって、このうちの多くの死を予防することができるであろう

ポイント

迅速な接種率の回復とキャッチアップ接種が重要であることがはっきり分かる。

表 1994年~2007年生まれの子宮頸がん罹患と死亡の生涯リスクのモデル予測

HPVワクチンと体位性頻脈症候群(POTS)、デコンディショニング、運動誘発性痛覚過敏:副反応として報告されている症状について再考する

HPVワクチン接種の後の身体活動低下が多様な症状を引き起こしている可能性

POTS、デコンディショニング、運動誘発性痛覚過敏の治療の中心となるのは運動療法

要旨

- この論文では、ヒトパピローマウイルスワクチン接種(Human papillomavirus vaccination、以下HPVV)のあとにおこる多様な症状を、紛れ込みとしての体位性頻脈症候群(postural tachycardia syndrome、以下POTS)、HPVV接種後の身体的活動の低下による二次的な現象としてのデコンディショニング、運動誘発性痛覚過敏に起因する可能性を説明しようと試みている。

- HPVVは2010年に12~16歳女子を対象に導入され、2013年からは定期接種となった。HPVV後の様々な副反応を疑う症状が報道され、政府は安全性の確認ができず定期接種化から2か月後に積極的勧奨が中止となった。接種率は70%から1%未満へと低下した。

- 2014年にある研究グループがHPVVの後に現れる多様な症状をHPVワクチン関連神経免疫異常症候群(HPVV-associated neuro-immunopathetic syndrome、以下HANS)と名付け、治療法は確立していないと述べた。症状には慢性痛、倦怠感、自律神経系の障害、学習意欲の欠如、集中力の低下などが含まれる。すでに起立不耐性とPOTSがHPVVの副反応として報告されていたのにもかかわらず。客観的な検査で異常がなかったことから、その研究グループは視床下部病変に起因する免疫系統の障害が起こっていると推測した。しかし、筆者らはそれ以外の病因として紛れ込みとしてのPOTS、二次的に起こるデコンディショニング、運動誘発性痛覚過敏の可能性を挙げた。

- POTSとは起立不耐性のもっとも一般的な症状のひとつで、起立試験で、立位後10分以内に30/分以上(12-19歳の場合には40拍/分以上)の心拍数の上昇を認めることで診断する。男子よりも女子に多く、15~25歳に好発する。臨床的特徴は様々で体位性頻脈に脳の血流の低下と交感神経の亢進の症状が伴う。めまい、立ちくらみ、動悸、かすみ眼などの起立失調とドライアイ/ドライマウス、鼓腸、悪心、嘔吐、便秘、下痢、片頭痛などの非起立性の症状とがある。POTSはまた慢性疲労症候群と機能性胃腸障害と併存することが報告されており、倦怠感、慢性痛、温度感覚の変化に関連する。POTSの患者は記憶障害ともうろう状態を訴えるが、これは注意力と集中力の低下、睡眠障害を表現したものであろう。息切れ、胸痛、先端チアノーゼなども起こる。日本ではPOTSが心血管系の症状だけでなく心血管系以外の神経、筋骨格、消化器、呼吸器、泌尿器などの症状を呈することはあまり知られていない。POTSの治療は足の交差や弾性ストッキング、ナトリウムと水の摂取などの非薬物的治療と薬物療法(α1アドレナリン作動薬、ミネラルコルチコイドなど)である。

- HPVV後の症状とPOTSの症状を比較すると類似点が多く、HPVVによって引き起こされると考えられるいくつもの症状がPOTSに起因する可能性があることを示唆している。

- デコンディショニングは、慢性疾患や外傷、手術後などで長期臥床をした後に、筋力低下や循環、呼吸などの機能が低下することである。デコンディショニング(特に心臓や血圧などへの影響)はPOTSと強く関連することも示唆されている。宇宙飛行士が地球に帰還した直後に自力で立つことができないように宇宙の微小重力環境でデコンディショニングが起こることが知られている。日本でも宇宙の微小重力環境を模したベッドレスト実験の報告がいくつも行われており、健康な若者でも10~20日間といった比較的短期間の寝たきりで起立不耐性が起こる。ならばHPVV接種後に痛みによって身体活動が低下したことでデコンディショニングに陥り、様々な症状を起こすことが考えられる。

- HPVV後の慢性痛を説明するもう一つの要因を考えると運動誘発性痛覚過敏という状態がある。痛みで身体活動が低下して休みがちになることが原因で運動による痛覚過敏が生じることが報告されている。つまり活動性が低下して筋肉と関節の機能が低下しているときに突然運動を開始すると、痛覚過敏によって痛みがさらに悪化する。そして慢性的な腰痛などで痛みが怖いために動くことを避ける恐怖回避は、さらに運動を制限しデコンディショニングを増悪させると考えられる。HPVV後の痛みを含めた症状が、身体活動の低下によって2次的に生じるデコンディショニングと痛覚過敏を原因とするのであれば、炎症所見がないのに自己免疫疾患のような全身的な症状を生じることも驚くべきことではない。

- HPVVの有害事象とされている症状が、POTS、デコンディショニング、運動誘発痛覚過敏によって説明できる場合、これらの一般的な治療は運動療法である。

ポイント

- HPVV後の多様な症状の原因は、紛れ込みのPOTS、二次的なデコンディショニング、運動誘発痛覚過敏という状態と考えられる。