2019年7月

日本におけるHPVワクチンに対する産婦人科医の姿勢

3年間の変化は?

産婦人科医の娘へのHPVワクチンの接種率が増加

要旨

- 近年、日本では若い世代の間で子宮頸がんの患者が増加している。2009年より日本でも子宮頸がんの予防のためのHPVワクチンが導入されたが、いわゆる副反応報道により、一般の人々にHPVワクチンに対する拒絶感が広がった。厚生労働省は2013年の6月にHPVワクチンの「積極的接種勧奨」を差し控え、その後、HPVワクチンの接種率が劇的に低下している。

- 一般の人々だけでなく、産婦人科医などの専門家の間でもHPVワクチンは否定的にとらえられていたことが、2014年の著者らの調査により明らかになっていた。一方でWHOはHPVワクチンの効果と安全性の声明(WHO声明)を出している。また、大阪大学の祖父江教授らの研究班が行った日本の大規模な疫学調査でも、HPVワクチン接種後に報告されている症状と同様の「多様な症状」を呈する者が、HPVワクチン接種歴のない者においても一定数存在したことが報告されている(祖父江レポート)。

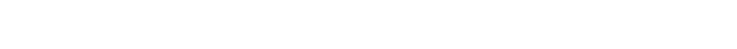

- 厚生労働省のHPVワクチンの積極的接種勧奨の差し控えから4年がたち、産婦人科医の姿勢に変化が見られているか、3年前に著者らが行った調査(International journal of Clinical Oncology 2016; 21: 53-58)の2回目の調査を行った。

- 前回調査では、61.0%の医師が厚労省はHPVワクチンの積極的接種勧奨を再開すべきと回答していたのに対し、今回の調査では、73.6%の医師が、再開すべきと回答していた。(p=0.0027:統計的有意差あり)

- 前回調査では、65.2%の医師が10代の女子にHPVワクチン接種を推奨すると回答しており、今回調査では、71.0%であった。(p=0.26:統計的有意差なし)

- 前回調査では、どの医師も自身の10代の娘たちにHPVワクチンの接種をしていなかったが、今回の調査で、16.1% (5/31人)の医師が、積極的接種勧奨の差し控えにも関わらず、HPVワクチンを接種させていた。(p=0.14:統計的有意差なし)

- 今回調査では、66.5%の医師がWHO声明を認識していて、71.5%の医師が祖父江レポートを認識していた。それぞれの文章を読んでHPVワクチンの安全性・有効性を確認できたと答えた医師は、WHO声明で72.7%、祖父江レポートで84.3%であった。

- 一方で、今回調査においても、HPVワクチンの積極的接種勧奨を再開すべきかという質問に対して、26.3%の医師が再開すべきとは回答しなかった。また、HPVワクチン接種を10代の人々に推奨するかという質問に対して、推奨すると回答しなかった医師が29.9%に上った。この「いいえ」「わからない」と答えた医師のうち、WHOの声明を知った後に12人が積極的接種勧奨を再開すべきと考えるようになり、そのうち5人は祖父江レポートを見たことでそのように考えるようになった。

ポイント

- 6年にわたるHPVワクチンの積極的接種勧奨の差し控えの間に産婦人科医師のワクチンの効果と安全性に対する意識はポジティブな方向に変化している。その背景には、WHOの声明や疫学研究の結果が影響していると考えられる。産婦人科医師でさえHPVワクチンに対してネガティブな感情を持っていた状態から脱却していくためには、HPVワクチンの効果と安全性の科学的なデータに基づく最新情報を得る機会を広く提供することが必要不可欠である。

日本における子宮頸がんの動向

地域がん登録データを利用した疫学的・臨床的解析

~大阪府がん登録データから見えた子宮頸がんの現実~

要旨

- 大阪府がん登録データを用いて日本における子宮頸がんの動向を解析したところ、子宮頸がん罹患率は2000年を境に有意に増加しており、特に腺癌では30歳代以下の若年層で一貫して増加していることが判明した。

- 子宮頸部のみにがんが限定されている「限局性」の症例において、相対生存率は近年改善されている一方、若年層では放射性治療の奏効率が低い傾向にあることが判明した。

- これらの結果は、今後の子宮頸がんの予防・治療戦略の策定に重要な知見となる。

ポイント

- 日本では、子宮頸がん検診受診率は非常に低く、またHPVワクチンの積極的勧奨は一時中止されて5年間以上が経過している。子宮頸がんによる将来の罹患率や死亡率を減少させるために、日本における子宮頸がんの疫学的傾向を理解することは重要と考えられる。

- 本研究では、1976年から2012年の間に登録された大阪府がん登録のデータを利用して、子宮頸がんの組織型別、年齢層別、進行ステージ別、治療法別の罹患率を解析した。解析結果から、10万人あたりの年齢調整罹患率は1976年から有意に減少していたが、2000年以降は増加に転じていることが観察された(図1)。

- 子宮頸がんのうち、特に発見が難しく治療が奏効にしにくい腺癌が、30歳代以下の若年層で一貫して増加していることが分かった(図2)。

- サバイバー生存率を調べた結果、診断から1年生きることができた場合の5年生存率、診断から2年生きることができた場合の5年生存率と生存年数が進むにつれ、サバイバー生存率は有意に上昇した(図3)。

- がんの進行ステージ別に調べてみると、子宮頸部に臓器に限定される「限局性」および隣接する臓器にがんが広がっている「隣接臓器浸潤」の症例では、10年相対生存率が2003年以降に著しく改善していた。これは、同時放射線化学療法(CCRT)の導入によってもたらされたと推測される。

- 「限局性」の症例において、治療として手術が行われた群では年齢による相対生存率の違いは見られなかったが、放射線を含む治療が行われた群では、若年層では相対生存率が低い傾向にあった(図4)。

- これらは、今後の日本での子宮頸がんの予防・治療戦略の策定に重要な知見となる。

http://www.med.osaka-u.ac.jp/activities/results/2019year/yagi-ueda-201902

約3000人の日本人男女に行った大規模アンケート調査で明らかになった事実

一般男性は一般女性に比べヒトパピローマウイルス(HPV)や子宮頸がんに関する知識が低く、予防意識も明らかに不足している!

男性はHPVやその予防についてもっと知る必要がある。

Q4 子宮頸がん検診では、がんとがんになる前の状態(前がん病変)を発見することができる(正解:はい)

Q5 性交渉の経験があっても、20歳代であれば子宮頸がん検診の必要はない(正解:いいえ)

Q7 性経験が、がんを引き起こすリスクのある発がん性のHPVの感染に関係している(正解:はい)

Q11 現在、日本ではHPVワクチン接種の公費助成はまったく受けられない(正解:いいえ)

医療者:医師、看護師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、他の医療従事者、医学部生、看護学校生、その他の医療系学生

医療者:医師、看護師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、他の医療従事者、医学部生、看護学校生、その他の医療系学生

要約

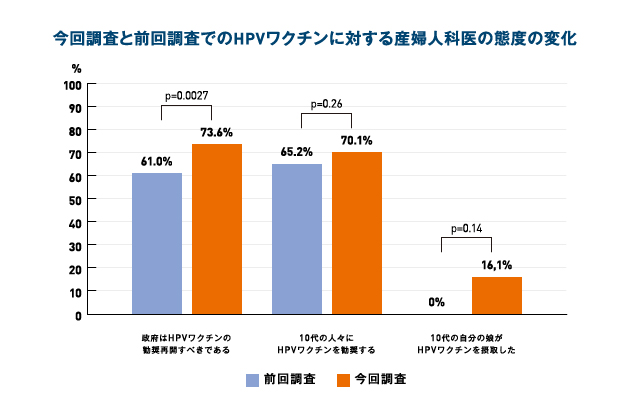

- HPVワクチン接種率がほぼゼロの状態になってしまっている日本において、今後の効果的な啓発を行うために、HPV関連疾患に関する日本人の知識や意識の実態を明かした。

- HPVが原因となる病気を予防するため、一次予防(HPVワクチン接種)、二次予防(子宮頸がん検診など)を推進することが世界中で重要な課題となっている。

- 2015年から2016年にかけて横浜市、東京都、大阪府、新潟県で16歳以上の男女を対象に、全20問のマークシート式のアンケート調査を行った。

- 幅広い参加者を募るため、横浜市内企業7社、学校の授業、横浜駅付近のイベントスペースでの2回の調査を含めて計21回のアンケート調査を実施した。

- 男女3,033人が参加し、39%(1,182人)は男性であった。

- 医療関係者以外を主な対象としたこれだけ大規模なアンケート調査は他になく、貴重な日本人のデータである。

- HPVに関すること、子宮頸がんのこと、HPVワクチンのことに関する計11問の知識を問う設問すべてで男性は女性よりも顕著に正答率が低い結果であった。

- 一般女性は一般男性に比べて、子宮頸がんやHPVに関して約3.9倍も高く知識を持っていた。

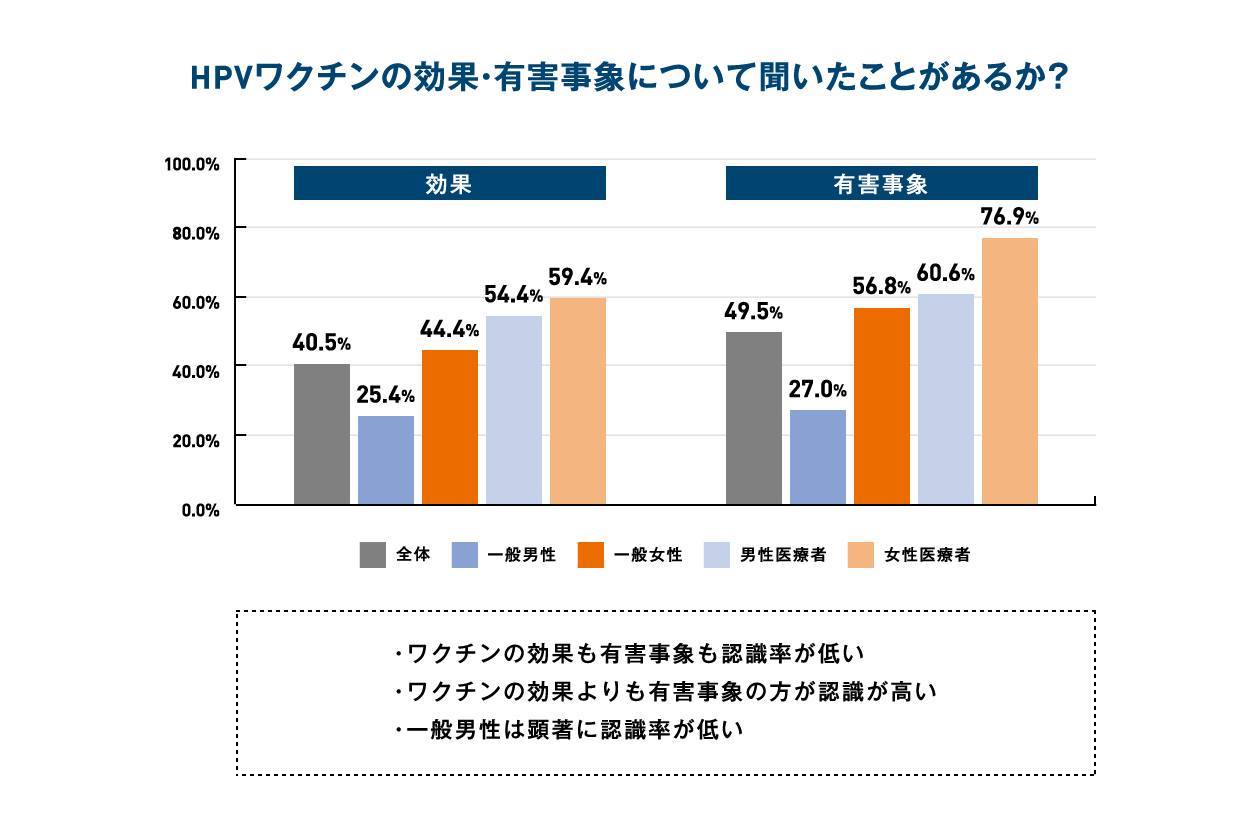

- HPVワクチンの効果と有害事象について、一般女性は一般男性に比べてそれぞれ2.5倍、3.9倍高い認識を持っていた。

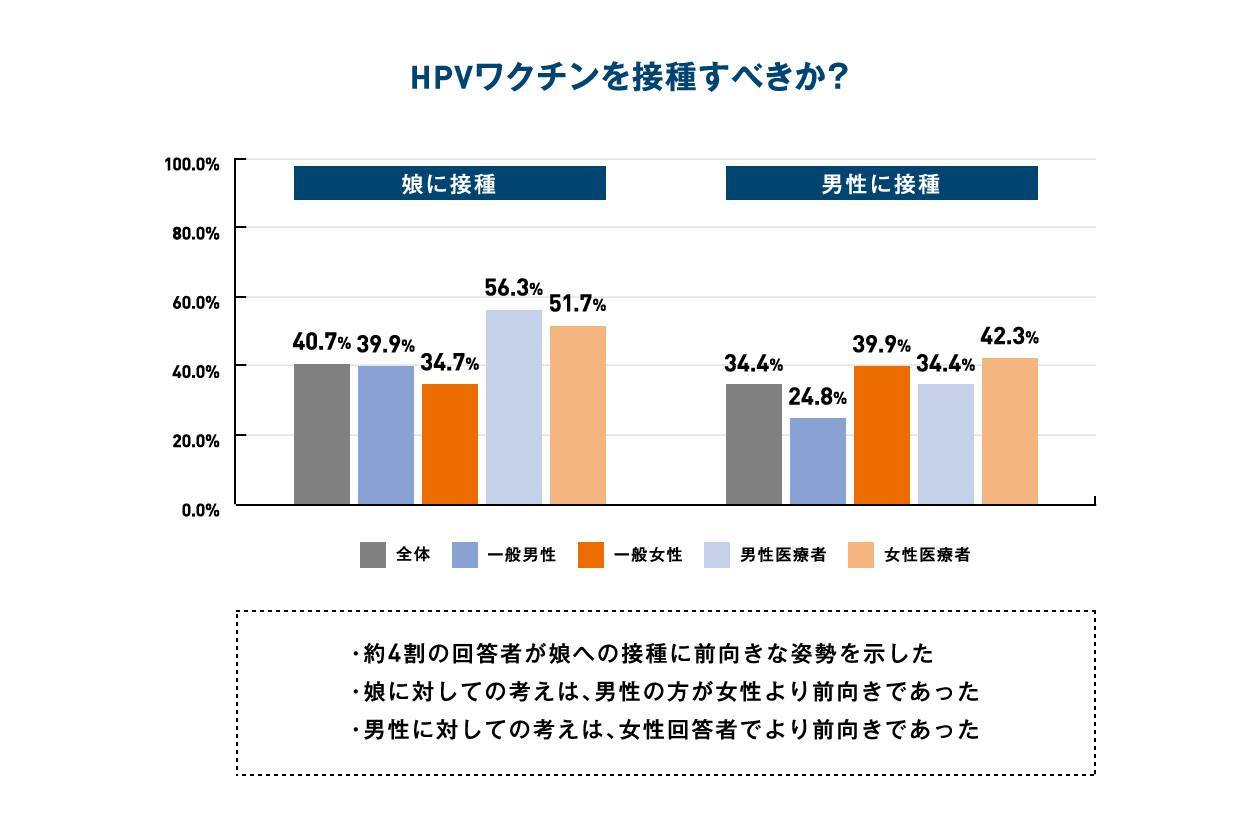

- 娘に対してHPVワクチンを接種することに前向きな姿勢を示したのは全体の約40%だった。

- 一般女性は一般男性に比べて、娘へのHPVワクチン接種に消極的であったのに対し、男子へのHPVワクチン接種についてはより前向きな姿勢を示した。(つまり男性は娘に対するHPVワクチン接種について、女性よりも前向きである。)

ポイント

- 日本人の男女に対して行った大規模アンケート調査で、男性の知識・認識不足が明らかになった。HPVは性別に限らず感染するため、性別に限らず知識や予防意識を持つことが重要である。

- 男性は女性よりも娘へのワクチン接種に関して前向きな姿勢を示しており、男性へのアプローチが日本のワクチン接種率回復への一つの糸口となり得ると考えられた。

HPV2価ワクチンの日本人女性における有効性:HPV16・18型に対する高い有効性とクロスプロテクション効果の実証

ワクチン接種歴を自治体記録と照合し正確性を担保

HPVワクチンのHPV感染予防効果を証明

要旨

- HPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染予防・子宮頸がん予防ワクチン)の定期接種において,日本では5年にわたり積極的接種勧奨(自治体からの案内郵送など)が中止されている.HPVワクチンへの信頼性を取り戻せない要因として,日本国内からの信頼性の高い有効性のデータが不足していることも影響している.

- 地方自治体と国の公費助成によるHPVワクチンの接種率が高かった世代の女性が,20歳以上の子宮頸がん検診対象年齢に達してきた.そこで,1993年4月~1997年3月に出生し,新潟県内の住民基本検診として2014年~2016年に子宮頸がん検診を受診した20歳~22歳の女性1814人を対象として,HPVワクチン接種の有無とワクチンの予防対象となるHPV16型と18型、それ以外のがん化ハイリスクHPV型の感染率を調べ,ワクチンのHPV感染に対する予防効果を検討した.

- 1355人(74.7%)が少なくとも1回のHPV2価ワクチン接種を受けており,1294人(95.5%)が3回接種を完遂していることを自治体の接種記録で確認した.

- 16型と18型に対するHPVワクチンの有効性は91.9%(出生年で調整、統計学的に有意差あり)と高い感染予防効果を示した.

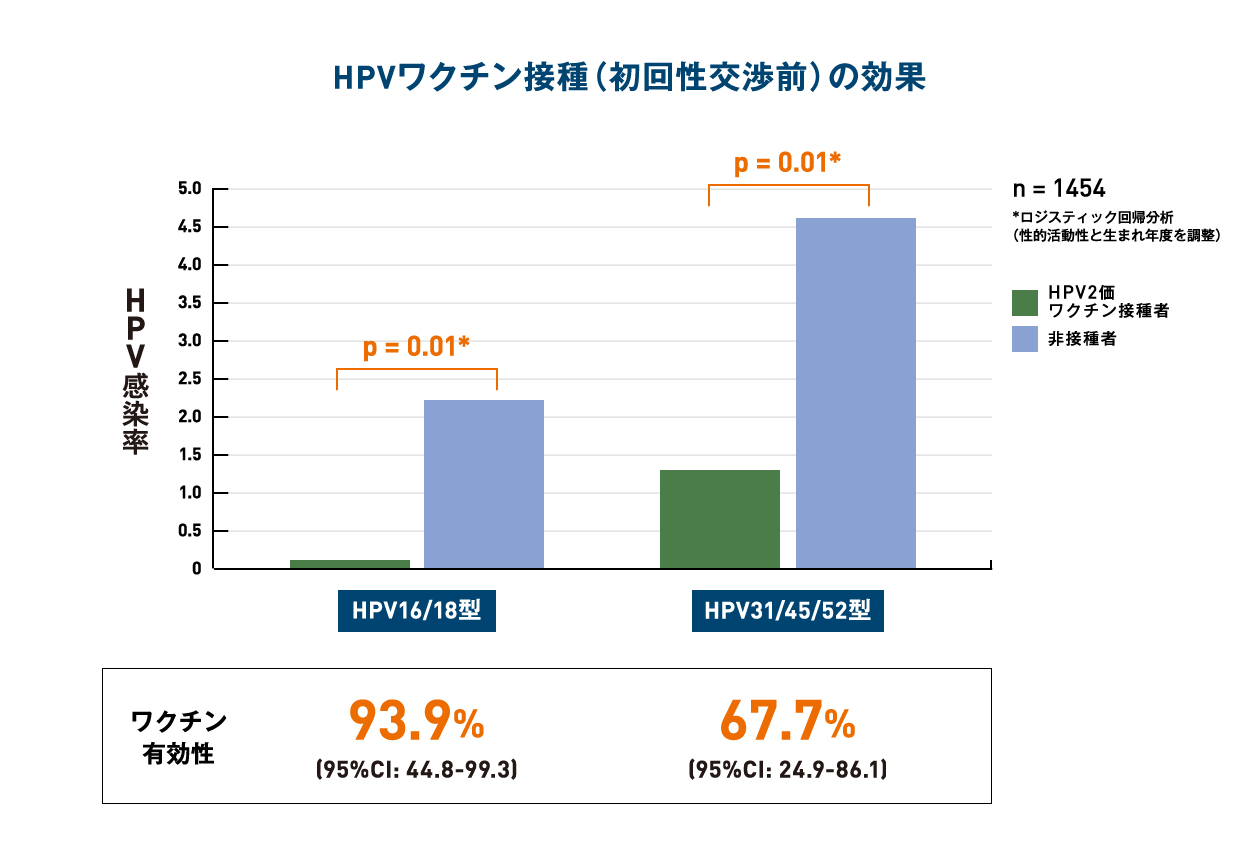

- さらにHPVワクチンの効果を正確に評価するために、接種方法として推奨されている初回性交渉前にワクチンを接種した女性を対象にして解析した結果、本来の感染予防対象の16型と18型に対する予防効果は95.5%,16・18型と抗原性が似ていて効果が期待される31・45・52型の予防効果(クロスプロテクション効果)は71.9%だった(いずれも統計的に有意差あり).

- また,結果に影響を及ぼす可能性がある過去の性交渉パートナーの数と出生年で調整した結果,16・18型に対する有効性は93.9%、31・45・52型に対する有効性は67.7%だった(図を参照:いずれも統計的に有意差あり).

ポイント

- ワクチン接種歴を正確に把握し,精度管理がなされている住民基本検診の中で得られた結果の解析であるため,信頼性の高いデータであることがこの論文の大きな特徴である

- この研究からは、2価ワクチンの大規模臨床試験の際に示された31・45・52型に対する予防効果が示された。今回は中間解析の結果であり、クロスプロテクション効果が報告されている33型と51型など他の型についての予防効果と、細胞診・組織診異常の予防効果は、最終解析の結果を待ちたい。

- 将来の子宮頸がんの罹患や死亡のモデリングにとっても重要な結果である.

HPVワクチン接種歴の自己申告と自治体接種記録には乖離がある

本人が接種したことを覚えていない女性が11%に上った

ワクチン接種歴と疾患のデータベース構築が必要

要旨

- 日本には国が管理する定期接種ワクチンの登録制度がなく、約1700の自治体が各々接種歴を管理している。

- 2013年より現在まで、積極的接種勧奨が停止しているHPVワクチン(ヒトパピローマウイルス感染予防・子宮頸がん予防ワクチン)について、接種後に生じた様々な症状や疾患予防の評価に用いられるワクチン接種情報は主として自己申告に基づくものである。

- この研究は、ワクチン接種の自己申告と自治体の接種記録を照合して、その違いを明らかにすることである。

- 対象は、新潟市で子宮頸がん検診を受けた20-22歳の女性で、研究参加に同意の得られた1230人を登録した。

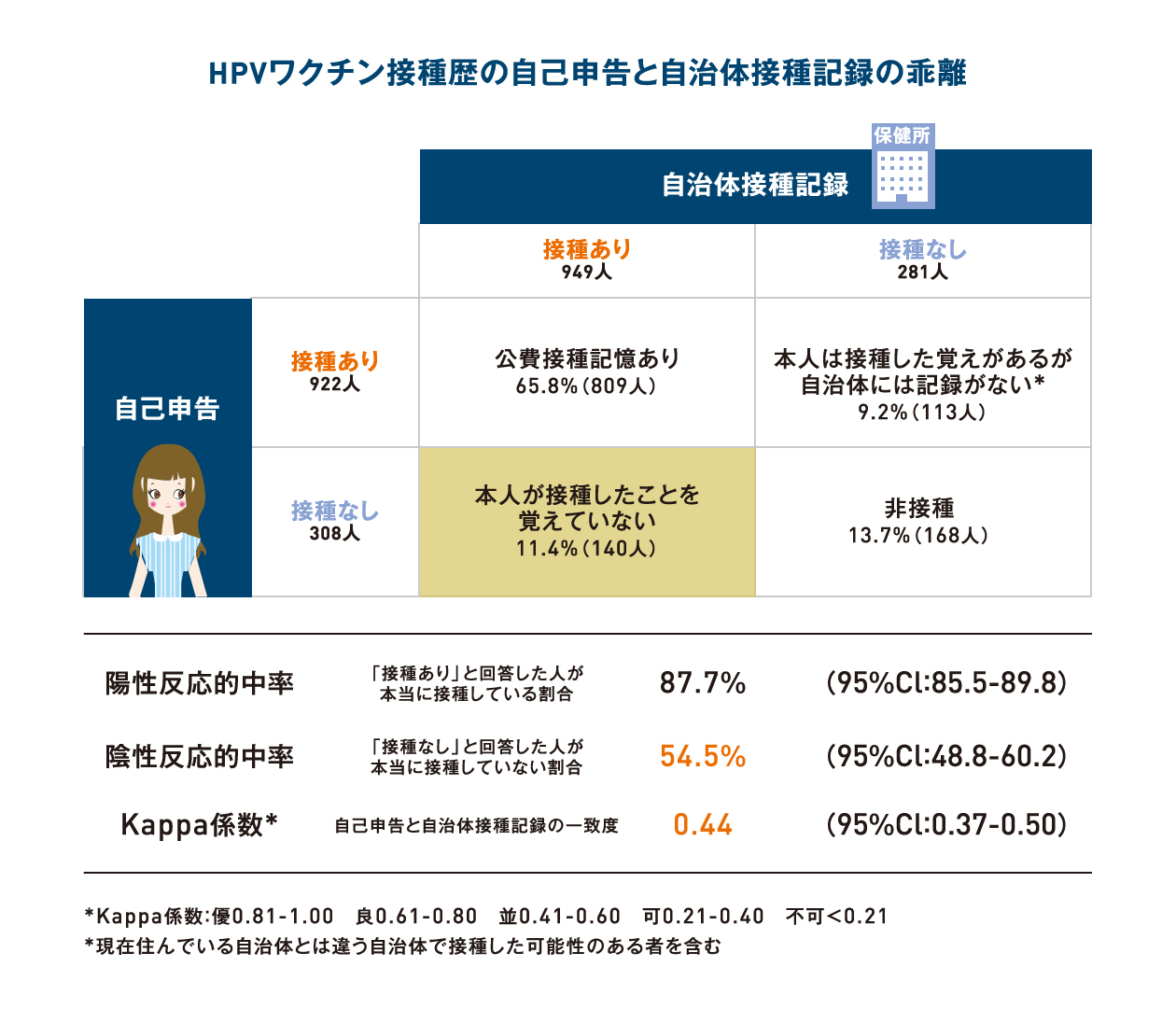

- 結果として自己申告のHPVワクチン接種率(1~3回のいずれも含まれる)は75.0%であったが、自治体の記録では77.2%であった。

- 自己申告で接種ありと回答した女性のうち、実際に自治体に接種した記録があったのは87.7%(809人/922人)であった。

- 一方で、自己申告で接種していないと回答した女性のうち、実際に自治体に接種記録がなかったのは54.5%(168人/308人)に留まった。

- 自治体に接種記録があるのに自己申告では接種していないと回答した女性(つまり本人が接種したことを覚えていない)が全体の11.4% (140人/1230人)も存在した。

- 詳しい統計解析による自治体記録と自己申告の一致度は0.44で、一致率が高いとはいえない数字であった。

ポイント

- 本人の申告をもとに、ワクチンの効果や副反応を評価する際は、本研究で明らかになったような自己申告の不確かさ(アンケート調査の欠点の一つ)に留意する必要がある。特に幼少期や思春期の接種の記憶は不確かである可能性が高い。

- 国主導の正確なワクチン接種登録を確立し、その後の疾患データベースなどと連結して評価することが、今後の真のHPVワクチンの効果や副反応評価に不可欠であると考えられる。

HPVワクチンの副反応に関する,名古屋スタディ-の最終結果

報道されているワクチン接種後の様々な症状は,HPVワクチン接種との明らかな関連性は認められなかった.

約3万人が回答した無記名アンケート調査で、ワクチン接種をしても聴取された24項目の症状が増加する傾向は認められなかった.

要旨

- これまで、ワクチン接種と報告されている種々の症状(副反応と言われている症状)との関連性を調査した疫学調査は論文化されていない.

- 実際に副反応症状とワクチン接種の間に関連性があるのか確認するために,2015年1月に名古屋市はワクチン接種の対象となった世代に無記名アンケート形式の調査を実施した。これは子宮頸がんワクチン被害者連絡会の要請もあって施行されたものであり、質問の内容については,被害者連絡会の意見も含めて設定した.

- ワクチン接種後に24の症状についての有無,病院受診をしたか,学校の出席に影響したか,などの質問に答えてもらった.

- ワクチン接種した群と接種していない群を比較し、24すべての症状において,ワクチン接種後にその発症が増える結果は得られなかった.さらにワクチン接種後に自覚した症状の数が増えても,ワクチン接種との関連性は認めなかった.

- 唯一,ワクチン接種者に多く見られた持続症状は月経量の異常であったが他の症状についてはワクチン接種群に特別多くみられるような持続症状は無かった.

- また、ワクチン接種者では,3つの症状(月経量の増加,月経不順,ひどい頭痛)で病院への受診が増えた.

- 今回の結果は,HPVワクチンが安全であるというWHO(世界保健機関)などの報告を支持するものであった.

ポイント

- これまで、ワクチン接種と報告されている種々の症状(副反応と言われている症状)との関連性を調査した疫学調査は論文化されていない.

- 実際に副反応症状とワクチン接種の間に関連性があるのか確認するために,2015年1月に名古屋市はワクチン接種の対象となった世代に無記名アンケート形式の調査を実施した。これは子宮頸がんワクチン被害者連絡会の要請もあって施行されたものであり、質問の内容については,被害者連絡会の意見も含めて設定した.

- ワクチン接種後に24の症状についての有無,病院受診をしたか,学校の出席に影響したか,などの質問に答えてもらった.

- ワクチン接種した群と接種していない群を比較し、24すべての症状において,ワクチン接種後にその発症が増える結果は得られなかった.さらにワクチン接種後に自覚した症状の数が増えても,ワクチン接種との関連性は認めなかった.

- 唯一,ワクチン接種者に多く見られた持続症状は月経量の異常であったが他の症状についてはワクチン接種群に特別多くみられるような持続症状は無かった.

- また、ワクチン接種者では,3つの症状(月経量の増加,月経不順,ひどい頭痛)で病院への受診が増えた.

- 今回の結果は,HPVワクチンが安全であるというWHO(世界保健機関)などの報告を支持するものであった.

子宮頸部細胞診異常所見の経年変化(日本全国における調査)

HPVワクチン接種率が高い世代では子宮頸部細胞診の異常頻度が低かった

HPVワクチン導入により子宮頸部細胞診異常の頻度がダイナミックに減少

要旨

- 子宮頸がん予防目的のヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンへの公費助成の開始(2010年度)によりHPVワクチンは一時的に広く普及した。しかしワクチン接種後のしびれや痛み等の報告により厚生労働省はワクチン接種の積極的勧奨を取りやめ(2013年度)、現在まで4年以上が経過している。

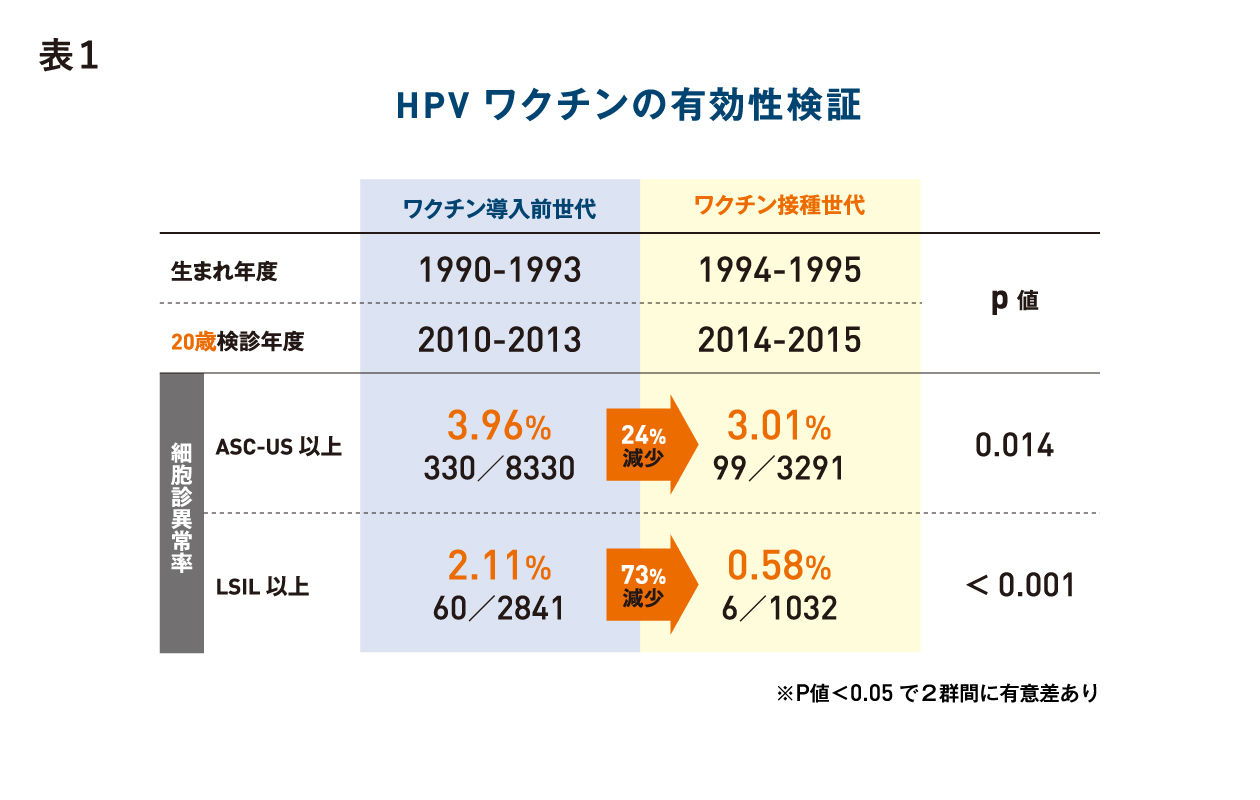

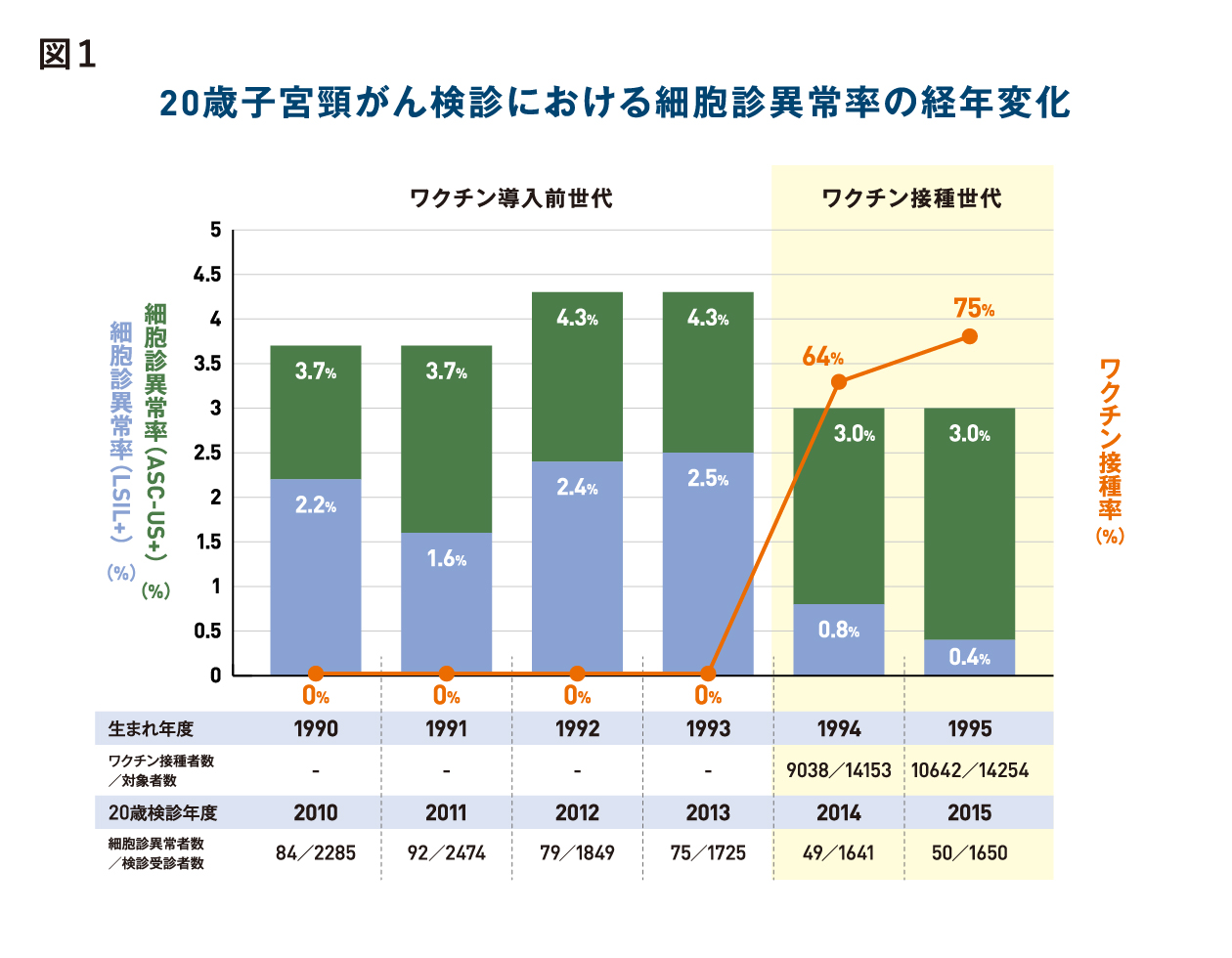

- この研究では、HPVワクチンに対する公費助成が始まる前の世代(ワクチン導入前世代:1990~1993年度生まれ)と、公費助成によりワクチン接種率が約70%まで上昇した世代(ワクチン接種世代:1994~1995年度生まれ)の2つの世代間で20歳での子宮頸部細胞診異常頻度を比較した。データは日本で行われている子宮頸部細胞診検査による検診によるものである。これらのデータは日本の7都市(いわき、川崎、大津、高槻、大阪、松山、福岡)から集められた(7都市の総人口は日本の総人口の6~7%に相当)。

- ワクチン導入前世代(1990~1993年度生まれ)の女性では、異常頻度(ごくわずかな異常ASC-USを含む異常)は3.96%であったのに対しワクチン接種世代(1994~1995年度生まれ)では3.01%と減少した(p=0.014※)。一方、軽度以上の前がん病変が疑われる異常(LSIL以上)に対しても同様の比較を行ったところ、ワクチン導入に伴い、2.11%から0.58%へと劇的に減少していた(p<0.001※)。

※p値:2群間の差を表す指標(p<0.05で有意差あり)

ポイント

- 日本の女性の子宮頸がんの罹患率と死亡率は上昇傾向にあり、定期接種対象者のワクチン接種率は低いままである(2000年度生まれ:4%、2001年度生まれ:1%、2001年度以降の生まれ:ほぼ0%)。今回の研究結果は、公的なHPVワクチン接種推奨の再開を考慮する際の根拠となり得る。

国内におけるHPVワクチンプログラムの早期の成果 (MINT Study)

ワクチン接種対象世代で前がん病変に対するHPVワクチンの効果が証明された

子宮頸部の前がん病変において,ワクチンで予防できるHPV16,18型の割合が減少した

要旨

- 日本においてHPVワクチン接種後の有害事象の問題が大きく報道され、行政によるHPVワクチンの積極的接種勧奨の中止から4年以上が経過した。日本のアカデミアはワクチンの定期接種の積極的接種勧奨再開を求めているが、政府は未だ足踏みを続けている中、今回日本人における実際のワクチンの効果を示す研究結果が示された。

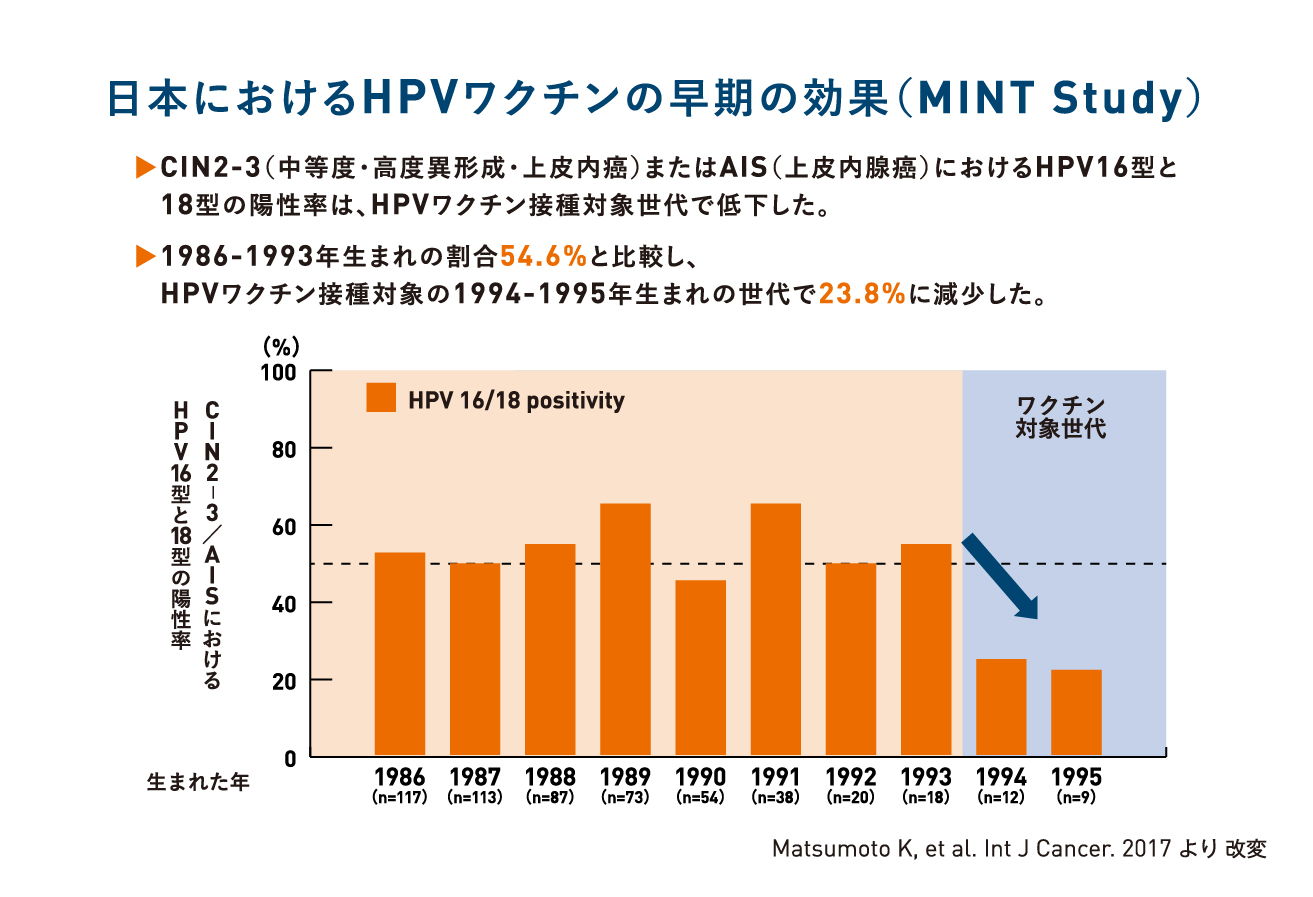

- 本研究は2012年に開始され21年間続く予定で、エンドポイントは子宮頸がん、子宮頸部前がん病変を有する患者においてHPV16型または18型の陽性率の減少を示すことと、40歳以下の女性で子宮頸がん罹患数や死亡率を減少させることである。しかしHPV感染から発がんまでには通常10年以上の時間を有することから、前がん病変は比較的早期に効果が評価できるため、中間解析を実施し前がん病変における効果について評価を行った。

- 2012年から2015年までに前がん病変に罹患した集団でのHPV16型もしくは18型の陽性率を年代別に比較したところ、20-24歳の年代では陽性率が50.0%から14.3%にまで減少が見られたのに対し25歳以上のグループでは減少傾向は確認されなかった。

- また生まれた年毎に高度前がん病変(中等度・高度異形成・上皮内癌、上皮内腺癌)のHPV陽性率を調べた結果では、1994,1995年生まれの群、つまりワクチン接種世代の群でHPV16型もしくは18型の著明な減少が見られた。

ポイント

- ワクチン接種世代ではHPVワクチンで予防される16型や18型が原因となる子宮頸部前がん病変の減少に示された。

- HPVワクチン接種プログラムを再開させるためには、このような有効性を示すデータを示し、一般市民が集団ワクチン接種の有効性を理解することが不可欠である。

日本ではワクチン接種率が低い世代では子宮頸がんリスクが再び上昇している

ワクチン接種率が低い世代に対する検診の強化が必要

大阪府堺市データからの推計

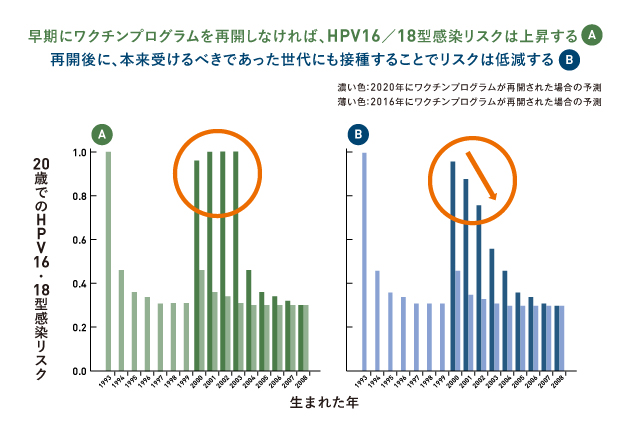

- 日本では2013年以降、HPVワクチン接種後の有害事象がメディアによって広く報道され、2013年6月に厚生労働省がHPVワクチンの積極的接種勧奨の中止を発表し、その後HPVワクチン接種率は急激に減少した。

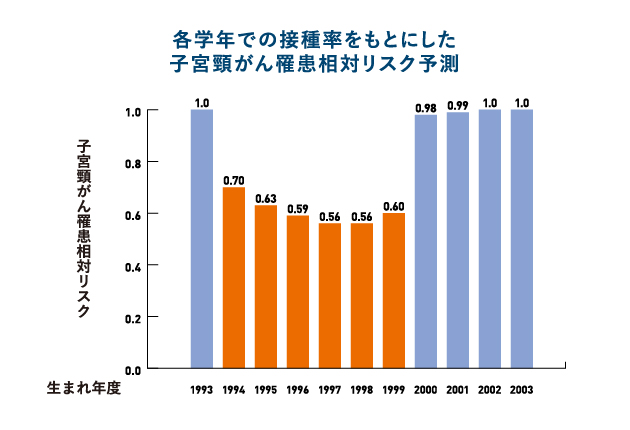

- OCEAN研究グループ(大阪大学産婦人科を中心としたグループ)の研究で、2013年生まれの子宮頸がん罹患率(予測)を基準として各世代の子宮頸がん罹患リスクを予測し、ワクチン積極的勧奨の中止の影響を調べた。

- 約70%のHPVワクチン接種率に達した1994-1999年生まれの群では子宮頸がんの罹患リスクは0.56-0.70と大きく減少した一方、接種率がほぼゼロになってしまった2000-2003年生まれの群では子宮頸がん罹患リスクは0.98-1.0とワクチン導入以前の水準まで戻ってしまった。

- HPVワクチン接種率の低い世代にはスクリーニング検査(子宮頸がん検診)をより強力に実施していく必要がある。

ポイント

- 子宮頸がんは2012年だけで世界中で53万人もの新規罹患者が出ており、女性のがんによる死亡原因の7.5%を占めている。日本でも年間8000人もの新規患者が発生しており3500人が死亡している。子宮頸がんの多くはHPV16,18の持続感染によって引き起こされることがわかっており、これはワクチンの接種によって高い予防効果が期待できる。

- WHO(世界保健機関)は日本のワクチン接種の積極的接種勧奨の中止について「不確実な根拠に基づいた政策によって安全かつ有効なワクチンの接種率が低下している。これは非常に大きな問題へと発展するだろう」とコメントしている。

- 堺市の女性の各年代における子宮頸がん発生率を予測したこの研究では、性経験の予測割合やワクチン接種率に基づいて発生率が計算された。今回の調査は大阪府堺市のデータを用いており、HPVワクチンの接種率は地域、自治体によって異なる。堺市よりも接種率が低い地域も存在する。さらなる調査が現在も進行中であり、その結果が待たれる。

HPVワクチン接種が劇的に減少したことにより日本の少女達はHPV感染リスクにさらされている

将来子宮頸がんの発生率が国際社会において日本でのみ上昇する可能性

早急な対応が必要

- HPVワクチン接種率は日本では2010年ころから徐々に増え、2013年4月には積極的接種勧奨の対象となり12-16歳までの女子を対象に定期接種化されていた。

- 2013年春ごろからワクチン接種後の有害事象について多くの報道がなされた。この有害事象がワクチン接種によって引き起こされたという根拠は示されておらず、HPVワクチンの安全性は既に多くの研究から示されている。

- 厚生労働省は2013年6月にHPVワクチンの積極的接種勧奨を中止するという決断を下し、現在もその状態が続いている。そのため将来的に子宮頸がんの発生率が国際社会において日本でのみ上昇する可能性が懸念されている。

- HPVワクチン接種の積極的勧奨の中止によって接種率は12歳の女子で70%から1.1%に、13歳女子で70%から3.9%に低下した。

- 今すぐ(2016年)にワクチンの接種の積極的勧奨が再開されたと仮定すると、2000年から2003年に生まれた女子の群では他の年に生まれた女子の群と比較してHPV感染率はわずかな上昇に抑えることができる(図参照)。

- ワクチン接種の積極的勧奨が一年遅れるごとにワクチン接種までに性交渉を持つ女子が増えるため、感染者は著明に増加して行くと予想される。早期に再開する方が感染率を下げることは明らかであるが、いつ実施されるにしてもワクチン接種の積極的勧奨が中止されていた期間に12-16歳であった世代には確実にワクチン接種を行う必要がある。

ポイント

- この日本の状況に対してFIGO(国際産婦人科連合)は2013年の8月にワクチンの安全性を支持する声明を発表した。その内容はHPVワクチンに関する厚生労働省の方針は科学的に根拠に基づくべきであるというものであった。しかし2015年9月17日、厚生労働省はワクチン接種の積極的勧奨の中止を継続するということを発表した。これに対してWHO(世界保健機関)は日本の方針は不確実な根拠に基づいていて、将来的に大きな健康問題につながるだろうと述べている。

- これらの専門機関からの声明にもかかわらず日本は積極的勧奨の中止の方針を継続している。さらにこれらの件に関する報道は国際社会に大きな影響を及ぼしており、今や世界的にワクチンの安全性を疑問視する風潮が広がりつつあることが懸念される。

- HPV感染が増加に歯止めをかけるために、早急に対応が必要であることを将来の推計データから示した論文である。