2022年12月

日本におけるHPVワクチンの有効性について誕生年ごとの全国的分析

HPVワクチン接種でより高度な子宮頸部病変の抑制効果が見られた

要旨

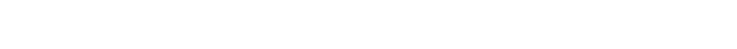

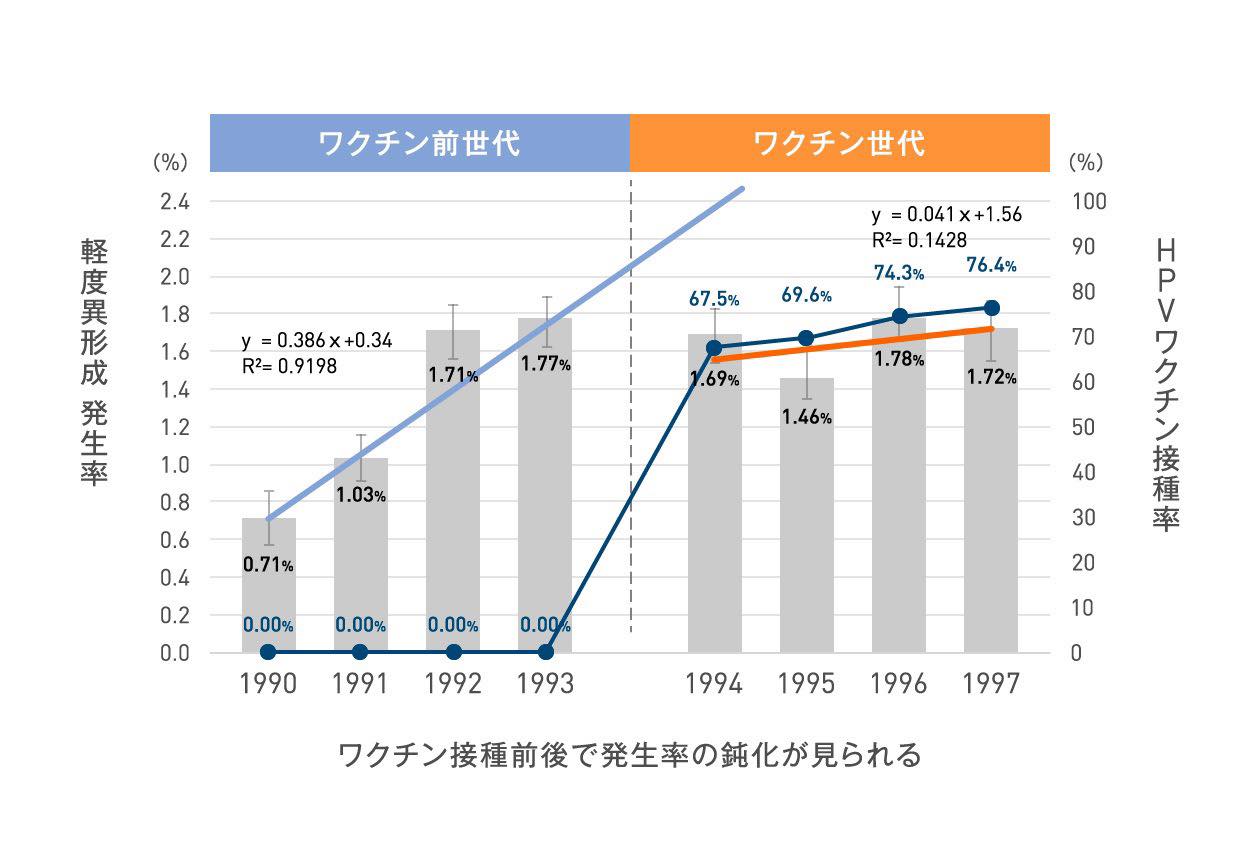

- HPVワクチンの子宮頸部異形成(CIN, 子宮頸部の前駆病変で、軽度異形成に相当するCIN1, 中等度異形成に相当するCIN2, 高度異形成に相当するCIN3 に分類される)の発生抑制効果を本邦で検証した。

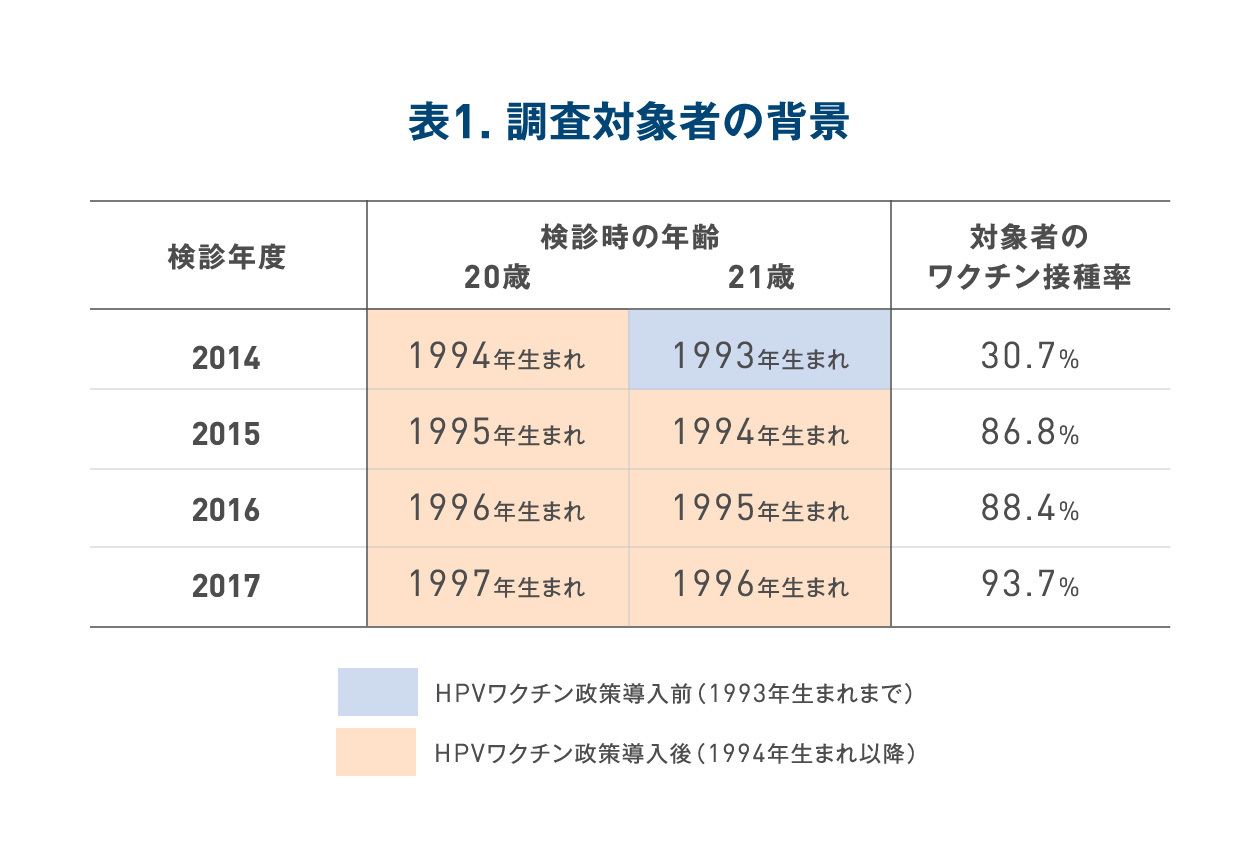

- 1990-1997年生まれで、2010-2017年に20歳を迎え頸がん検診が可能となった女性を対象とした。

- 1990-1993年生まれ(HPVワクチン接種率が0%)の「ワクチン前世代」と1994-1997年生まれ(HPVワクチン接種率が67.5-76.4%)の「ワクチン世代」に分けて解析した。

子宮頸部異形成の抑制効果

- CIN1の発生率は「ワクチン前世代」「ワクチン世代」のそれぞれで1.42%, 1.66%と両群に有意な差は認められなかった。しかし、「ワクチン前世代」も「ワクチン世代」で誕生年が近年になるほどCIN1の発生率が上昇傾向であることを考慮すると、「ワクチン世代」の発症率が鈍化していた。年度別分析によると「ワクチン世代」のCIN1+の発症率は予測値より遥かに下回っていた。

- CIN3の発生率は「ワクチン前世代」「ワクチン世代」のそれぞれで0.17%、0.02%と「ワクチン世代」で有意に低く(P=0.0008)、 HPVワクチンはCIN1より遥かにCIN3の発生の抑制効果を示した。

- 「ワクチン前世代」では誕生年とCIN3の発生率は弱い相関を示したが、「ワクチン世代」では誕生年とCIN3の発生率は相関を示さず、年度別分析でも「ワクチン世代」のCIN3の発症率は予測値より遥かに下回っていた。

- 「ワクチン世代」においてCIN1よりCIN3の発生が抑制されたのはHPVワクチンが2価あるいは4価が使用されており、よりハイリスクなHPV16/18が抑制された結果であったことが想定される。

- これまでの先行研究ではHPVワクチンによるCIN3の抑制効果は本研究と比較して僅かであったが、その理由として年齢の分布に大きな違いがあり、バイアスとなっていた可能性が示唆された。子宮頸部異形成の発生率はどちらの世代でも上昇傾向にあったが、誕生年別にCINの発症率の違いを詳細に検討することで、HPVワクチンの真の効果について考察することができる

ポイント

- 本研究では、本邦の「ワクチン前世代」と「ワクチン世代」の子宮頸部異形成(子宮頸癌の前駆病変)の発生率を比較し、CIN1とCIN3の発生抑制効果を示した。

- これまでも子宮頸部病変に対する「ワクチン前世代」と「ワクチン世代」のHPVワクチンの予防的効果は検証されていたが、誕生年による影響が考慮されていなかった。

- 本研究では、誕生年ごとに20歳時の子宮頸がん検診結果のみを分析しており、25都道府県を網羅した既存の研究より遥かに大きな規模で、また対象者の年齢のばらつきが少ない詳細な検証がなされている。

著者からのコメント

日本におけるHPVワクチンの有効性評価において、大規模なデータでCIN3の予防効果を示すことが出来た。浸潤がん予防効果が示されていないなか、重要な報告となったと考える。一方で、本報告は統計値の比較によるものであり、個々の症例とワクチン接種歴の紐づけは行われていない点が限界である。

HPVワクチン導入後のHPV感染の特徴

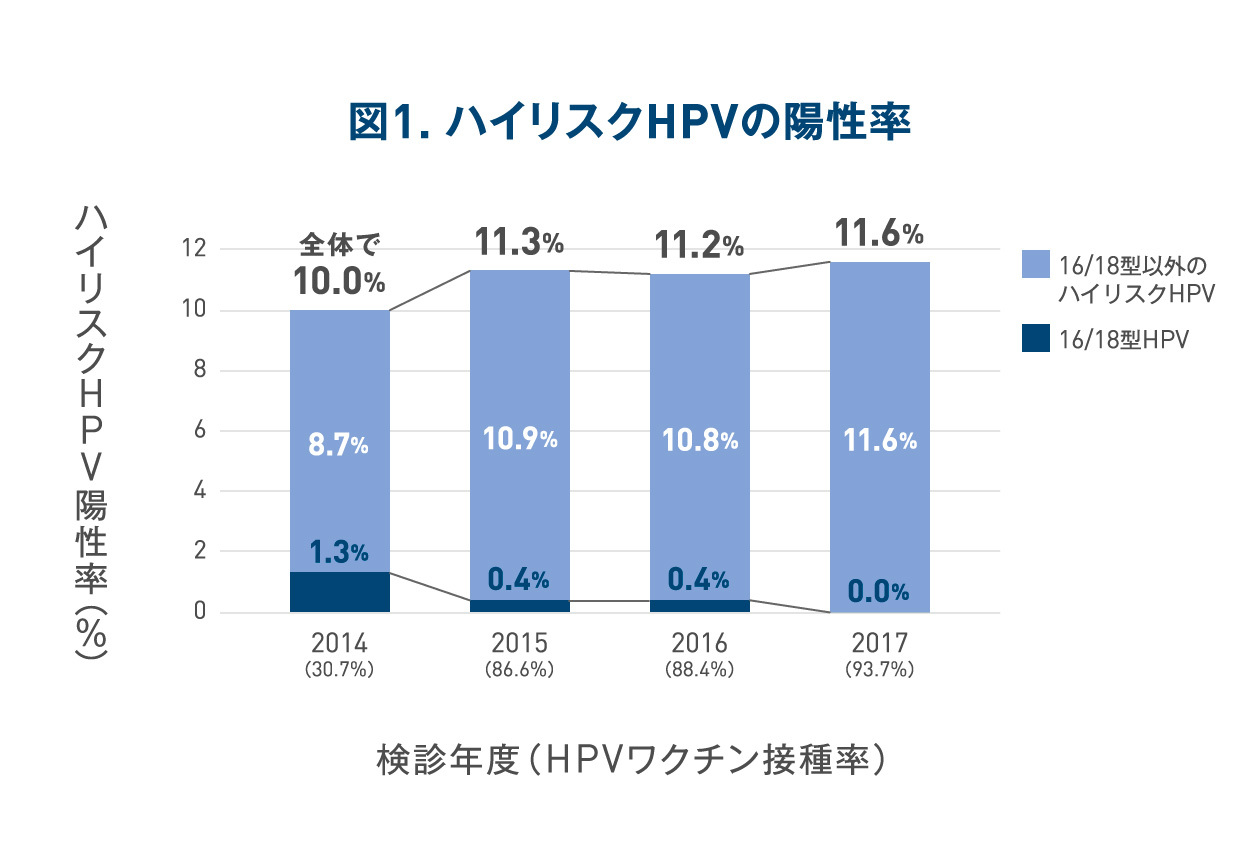

HPVワクチン導入後にHPV16/18の感染率は減少

他のハイリスクHPVの割合が増加し、ハイリスクHPV感染全体の陽性率は同程度であった

要旨

まとめ

OHPV導入後にはHPV16、18の陽性率が著明に減少し、感染を認めるHPV型の特徴が変化していることが明らかになりました。積極的勧奨中止以降のHPVワクチン接種率の低下は若年女性に再度HPV16、18に関連する子宮頸がんのリスクももたらすことになり、憂慮すべき問題です。

著者の先生からのコメント

今回のデータから、日本におけるHPVワクチンの公費接種はHPV16/18型感染の減少に明らかな効果を認めていることが分かります。HPV16/18型感染が減少した影響で、他のハイリスクHPV型の感染割合がどのように変化してくるかは、今後も注目していく必要があります。

がんサバイバーのメッセージビデオのHPVワクチン接種への意識変容効果を検証したランダム化比較試験

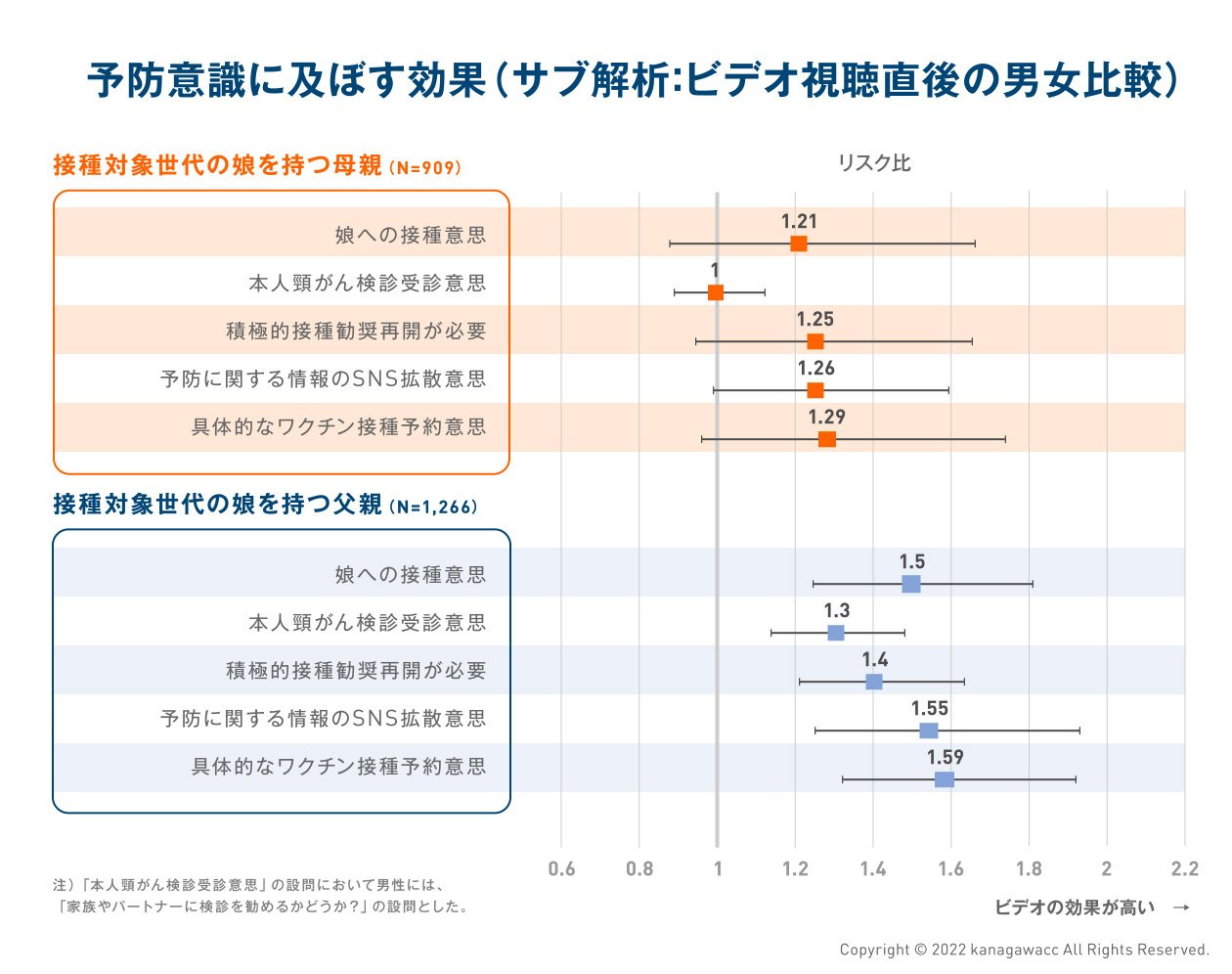

4分間の子宮頸がんサバイバーの体験談ビデオは、視聴直後にHPVワクチン接種対象世代の娘を持つ親世代のHPVワクチン接種意思を約1.4倍高めた。

特に父親において接種意思向上効果が顕著で娘へのHPVワクチン接種意思を約1.5倍高めた。

本研究に使用した動画は、下記のサイトからどなたでもご覧いただけます

要旨

【背景】

- HPVワクチン接種の積極的接種勧奨の中断(定期接種の対象からは外れていないが国や各自治体が積極的に奨めない状態。)により、日本では2013年春以降、子供たちへのHPVワクチン接種率が急激に低下し、将来の子宮頸がんやその他の関連がん(中咽頭がんや肛門がんなど)罹患リスクへの懸念が示されている。

- ワクチン忌避の問題は、日本だけでなく世界的にも課題となっておりどのような手段が本当に有効なのかはわかっていない。

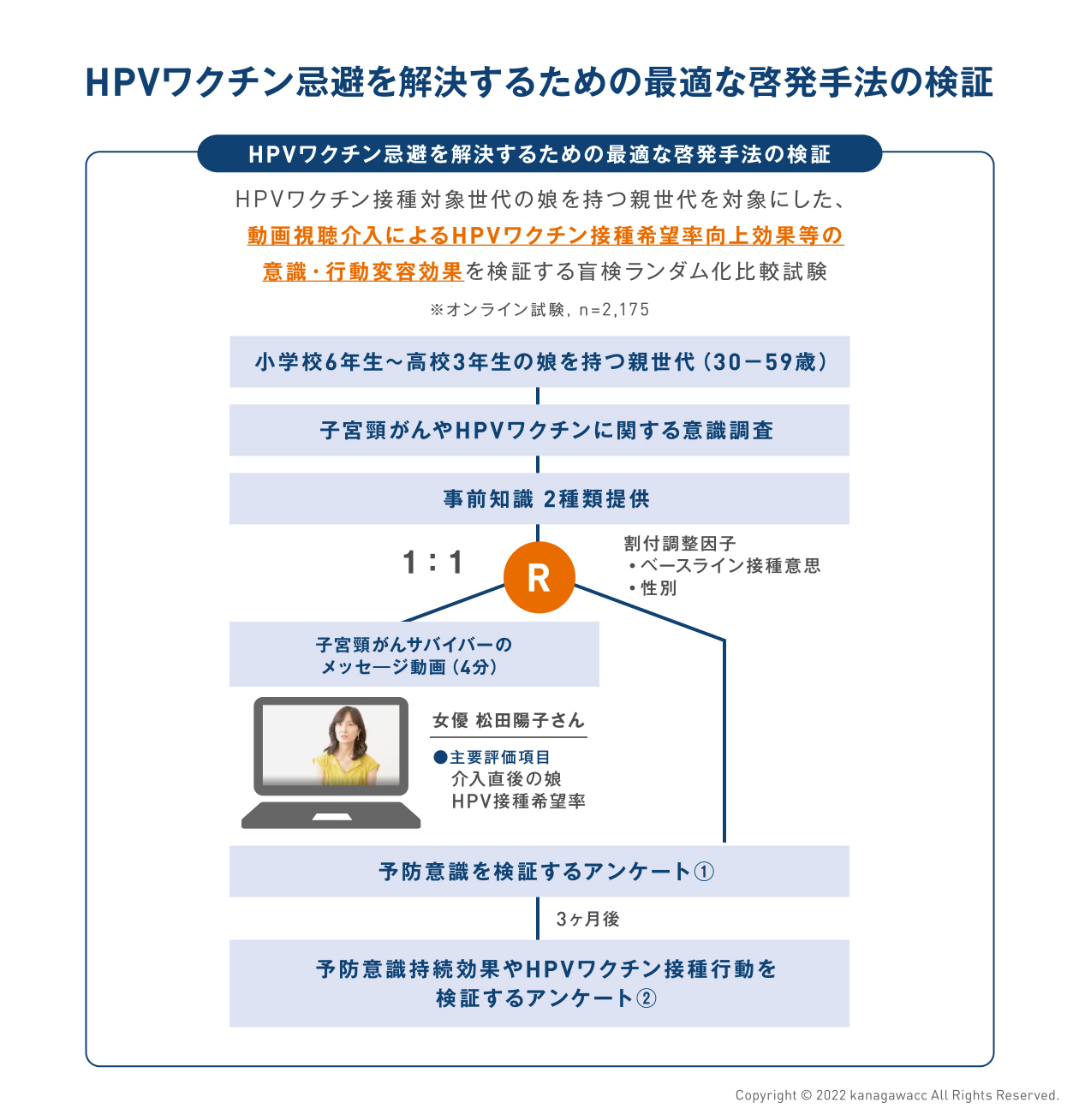

- 横浜市立大学産婦人科の研究グループでは、新潟大学産婦人科、大阪大学産婦人科の研究グループと協力し、有効な啓発手法の検証を行ってきた。

- 今回、子宮頸がんを実際に経験し、大きな手術や後遺症を乗り越えたがんサバイバーの松田陽子さんのビデオを見せることで、研究参加者に意識や行動の変容効果がどれだけみられるかを検証した。

【方法】

- NTTデータ経営研究所の協力のもと、オンラインでのランダム化比較試験を行った。11~18歳(小学6年生~高校3年生)までの娘を持つ親世代を対象とし、NTTデータ経営研究所のアンケートモニター(人間情報DB)を使用した。

- 調査期間は第1回、2020年3月19-30日、第2回(3か月後フォローアップ調査)2020年6月26日-7月6日。

- 松田陽子さんの約4分の子宮けいがん体験談をビデオにし、参加者にランダムに50%の割合で視聴してもらった。

- 2175名が本試験に参加した。男性(父親)1266名(58.2%)、女性(母親)909名(41.8%)。

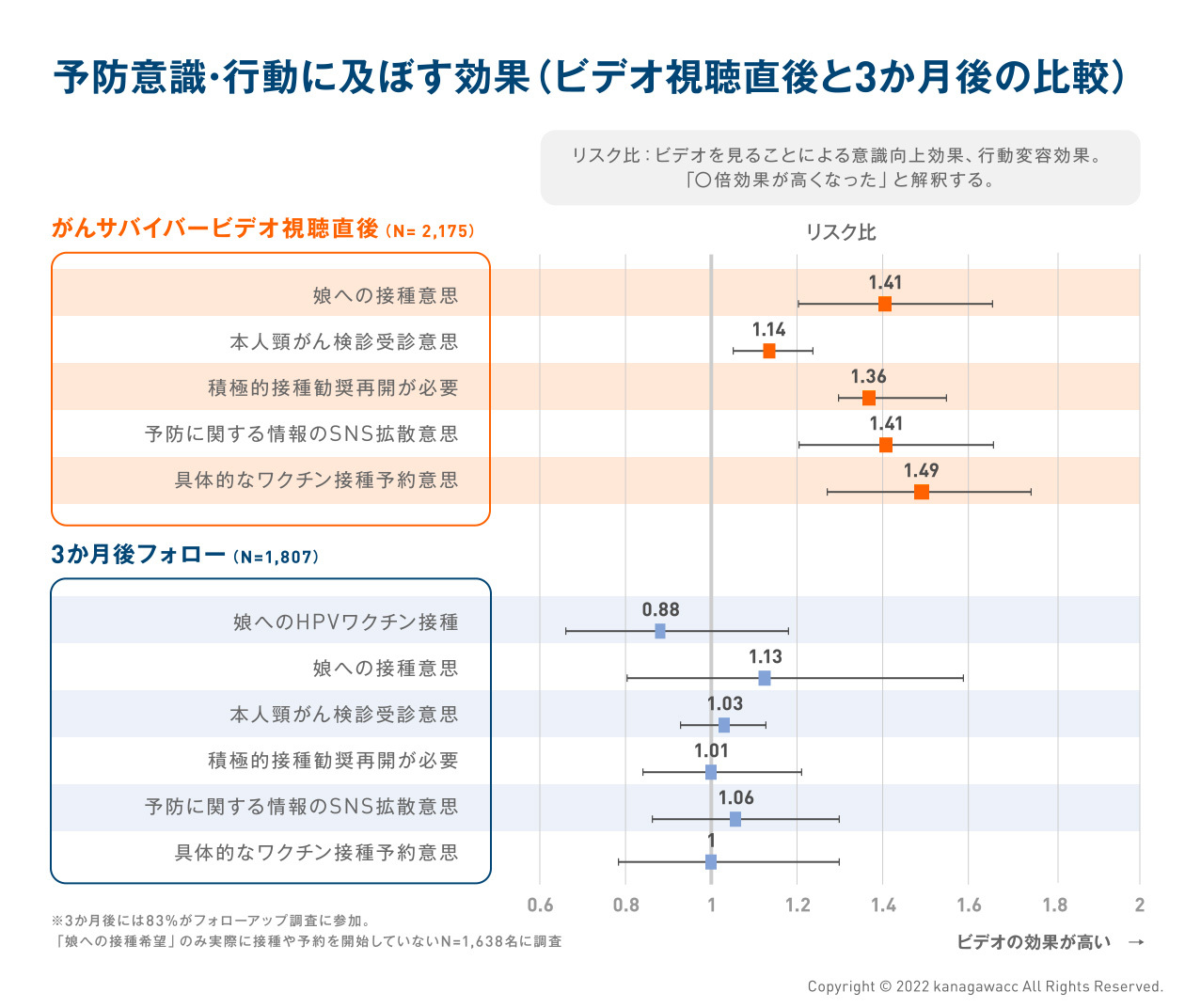

- ビデオを見た直後では、ビデオを見ていない群に比べて、ビデオ視聴群の方が約1.4倍、娘のHPVワクチン接種への意思が高かった。また具体的に接種予約を取ろうと答えた方はビデオ視聴群で約1.5倍高かった。

- このビデオの効果は興味深いことに、父親でのみ認められ、母親では効果の有意な差は認められなかった。

- 3か月後のフォローアップでは、参加者の8.2%が既に接種を開始もしくは予約済みと回答したが、ビデオ視聴による効果は認められなかった。日本での接種データはなく、この接種済み、予約済みの参加者を除くと、HPVワクチンへの意思についてもビデオ視聴による効果は認められなかった。

- 子宮頸がんサバイバーの体験談ビデオは、視聴直後に接種対象世代の娘を持つ親世代のHPVワクチン接種意思を高めた。しかしながら、3か月後まで意識変容は続かなかった。

本試験参加に伴い、8.2%の親が娘へのHPVワクチン接種を具体的に開始した。 - 95% CI:95%信頼区間。リスク比は95%の確率でこの範囲におさまることを意味する。例えば下限が1以上の場合は、95%の確率でこの事象が起こりやすいことが示され、ビデオによる効果があったと解釈できる。一方、信頼区間が1をまたぐ場合には、効果があったとは解釈できない。

リスク比:今回の場合はビデオを見た場合に期待される効果の大きさを表す値。例えば、「娘へのHPVワクチン接種意思」はビデオを見せることにより、リスク比1.41という結果であるが、さらにここでは95%信頼区間も1以上(図で横のエラーバーが1をまたいでいない)であり、『ビデオを見ることで1.41倍、娘へのHPVワクチン接種意思が高まった』と解釈する。 - ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種の第一の目標は、HPV関連疾患、特に子宮頸がんによる罹患率と死亡率を減らすことである。

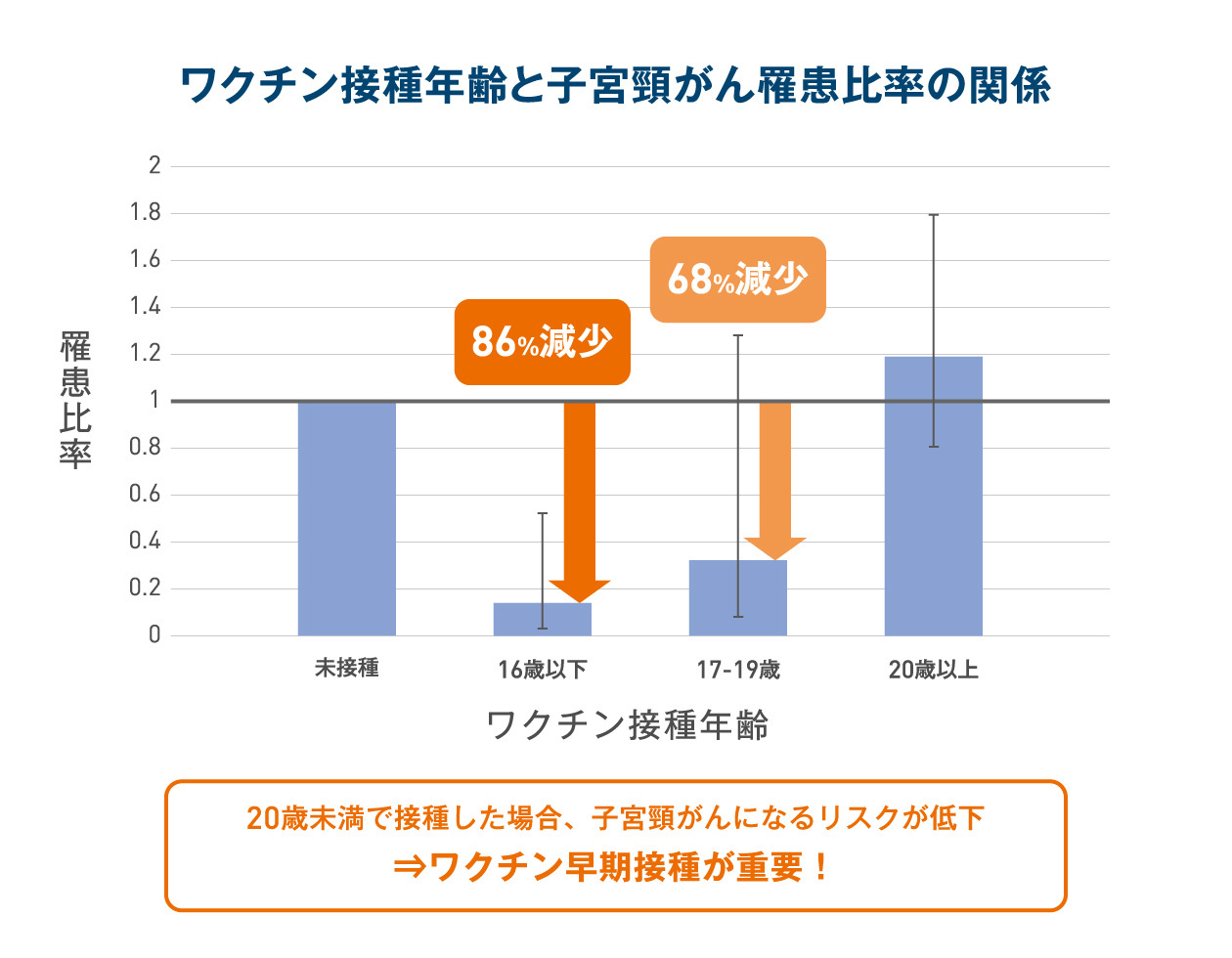

- この研究は、2006年10月から2019年12月にデンマークに住む17〜30歳の全て女性、合計867,689人を対象としたデータベース研究である。国の登録情報から、HPVワクチン接種と子宮頸がんの診断に関する情報が取得された。

- 本研究の対象となった87万人のうち、16歳以下で36.3%がHPVワクチンを接種され、それぞれ17〜19歳と20〜30歳で19.3%と2.3%がワクチン接種された。

- 約14年間の調査期間から取得された87万人のうち、504人が子宮頸がんを発症し、そのうち325人はワクチン未接種、179人はワクチン接種を受けた女性であり、主に20〜30歳でワクチン接種された女性であった。

- 子宮頸がんの発生率は、ワクチン未接種の女性では10万人あたり11.3人、ワクチン接種を受けた女性では10万人あたり6.7人であった。

- 16歳以下または17〜19歳でワクチン接種を受けた女性の場合、子宮頸がんの罹患リスクは未接種の場合と比べて、各々86%および68%減少した。20〜30歳でワクチン接種を受けた女性では、ワクチン接種による子宮頸がん罹患リスクの有意な減少効果は得られなかった。

- また満年齢、研究参加者及びその両親の最終学歴、暦年、人種を考慮した分析でも20歳より前にワクチンを接種した女性の罹患率が低くなるというデータが示された。

- 以前に公表されたスウェーデンにおける研究でも20歳より前にHPVワクチンを接種した場合、88%の減少効果があることが証明されており、これに一致する。

(https://kanagawacc.jp/vaccine-wr/338/ 参照) - 子宮頸がんに対するHPVワクチンの有効性は、20歳未満でワクチン接種を受けた女性の間で高かった。また、追跡期間が最大でも約14年であることに注意は必要であるが、20〜30歳でワクチン接種を受けた女性に効果が認められなかったことは、ワクチンの早期接種の重要性を示している。

- 本論文は、2014年に発出したHPVワクチンに関するポジションペーパーを、2016年のSAGE( Strategic Advisory Group of Experts)による議論を踏まえて改定したものである。

- HPVワクチンは、2006年に認可されて以来、2017年3月までに世界的に71か国が女児に、11か国が男児に対しても予防接種プログラムを導入している。そして、現在までに2億7千万本以上が供給されている。

- ワクチンによるHPV感染予防効果は、3回投与のスケジュールで投与された場合、2価で8.4-9.4年、4価で10年、多価で5.6年まで実証されている。2回投与スケジュールでは接種後5年までは3回投与に匹敵することが確認されている(注:2価ワクチンは9-14歳男女、4価ワクチンは9-13歳男女、9価ワクチンは9-14歳男女で推奨)。

- GACVS(The WHO Global Advisory Committee for Vaccine Safety)は弱い根拠に基づいた政策決定は、安全かつ効果的なワクチンの使用の欠如につながり、重大な危害につながることを指摘しており、 2016年1月、現在接種されているHPVワクチンの使用に関して、安全性に懸念があるとは言えないと結論付けた。

- ワクチンの副作用としては、接種部位の疼痛は観察されるが、全身反応は概して軽度で限定的であると報告されている。ワクチン接種後の失神については、多くのワクチンと同程度であり、適切な準備をすることで合併症を最小限に抑えることが可能である。

- ギランバレー症候群やベル麻痺の発症リスクを増加させるというデータはない。

- ワクチン接種後の複合性局所疼痛症候群(CRPS)および体位性頻脈症候群(POTS)についての懸念があるが、直接的な因果関係があるという証拠は得られていない。

- WHOはHPVワクチンを国家的な予防接種プログラムに含めるべきだという勧告を改めて繰りかえす。HPVワクチンには優れた安全性・有効性がある。

- HPVワクチンを推進するためには、健康教育、がん検診および子宮頸がんの診断・治療に関するアクセスの増加を含めた包括的な戦略を立てる必要がある。

- HPVワクチンの投与間隔は、6か月間の2回投与スケジュールが推奨される。

- ワクチンの安全性を監視するためのサーベイランスは実施すべきであり、これはワクチン接種への信頼を維持する役割もある。一般的にHPVワクチン接種後の有害事象は重大ではなく、短期間である。

- WHOは繰り返し、HPVワクチンの安全性情報を踏まえて、積極的に接種を奨める態度を表明しているが、日本国民にこのメッセージは十分に伝わっていない現状がある。

【結果】

【結論】

【用語解説】

HPVワクチン接種の子宮頸がんの予防に対する有効性の研究(デンマーク)

HPVワクチンは20歳未満の早期接種における効果が高い

20〜30歳での接種の効果はワクチン接種の効果は今回の調査では限定的であった

要旨

補足