2017年10月

HPVワクチン接種率の急落~日本におけるHPVワクチンの存続の危機

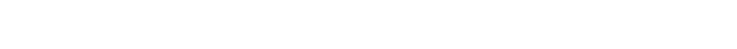

積極的接種勧奨中止の影響

HPVワクチン接種率はほぼゼロへ

- 札幌市での調査によると、HPVワクチン接種が公費接種として無料となってから積極的な接種の推奨が中止されるまでの期間では、実に7割強の女子が規定通り3回の接種を行っていた。しかし、ワクチン接種後の有害事象が問題となり、ワクチン接種の積極的勧奨が中止されてからは、その接種率は急落しほとんど0%になってしまった。

- 日本では子宮頸がん検診受診率は約30%と低く、検診のみで子宮頸がんの発生を予防するのは困難である。ワクチン接種率が下がってしまうと、子宮頸がんの罹患率・死亡率を下げる機会を失ってしまうことになる。

- 同じようにワクチン接種後の有害事象が問題になった国では、ワクチンの安全性が公的に表明されているが、日本の行政機関はワクチンの安全性をはっきりと表明していない。それに加え、ワクチン接種後に生じた有害事象で日常生活が困難になってしまった人たちは、HPVワクチンを非難している。特にメディアや政府の対応から、ワクチンと有害事象の関連に対する不安が大きくなり、この問題を加熱させている。

- 結果的にワクチンが安全で有用だとしても、科学的根拠がないといわれているにも関わらずワクチン接種後に生じた有害事象の問題ばかりが広まり、このワクチンの使用が中止されてしまうことは、大きな損失になりかねない。

ポイント

- 札幌市の状況から、HPVワクチン接種への国の接種勧奨中止の影響をいち早く世界に知らせた論文である。科学的な意見が反映されなくなり、ワクチンの使用が中止されてしまうことに警鐘を鳴らしている。

日本の若年女性における子宮頸部病変進展に対するHPVワクチン接種の予防効果

秋田県におけるHPVワクチンの効果に関する情報

ワクチンを接種した若年女性での細胞診異常、前がん病変が減少

- 2014年1月から2016年10月までに秋田県で子宮頸がん検診を受けた2425人を対象として、20-24歳の若年女性の子宮頸がん検診における細胞診の結果についてHPVワクチンを接種した群と接種していない群に分けて検討した。

- HPVワクチン接種群ではHPV感染が疑われるごく軽度の細胞の異常(ACC-US)かそれ以上の異常が認められたのは413人中の1人(0.242%)のみで、接種していない群では2012人中41人(2.04%)であった。子宮頸部細胞診で異常と判定される率は、接種群で非接種群より88.1%減少していた

- クチン接種後4-5年が経過した20-24歳の若年女性では、子宮頸部細胞診での異常と判定される割合が著しく減少していた。

ポイント

- HPVの持続感染は子宮頸がんと子宮頸がんの前がん病変を引き起こす可能性がある.HPVワクチンの接種による予防が可能であり、現在100以上の国でワクチンの入手が可能で、68の国で公的なHPVワクチン接種プログラムが存在する。しかし、日本では2010年11月に公費助成によるワクチン接種プログラムが開始され2013年4月には12-16歳の女子を対象に定期接種が開始されたが、慢性疼痛などの副反応問題で厚生労働省が接種勧奨を2013年6月に取り下げており、以後の接種率は低いのが現状である.

- この研究では、2425人の対象者のうち、17%の413人がHPVワクチン接種を受けており、この群では1人が軽度の異常を認めるのみであった(追跡調査で正常化を確認)。一方、非接種者では2012人中の41人に細胞診の異常が認められた。また高度の前がん病変が疑われる細胞診異常はワクチン接種群では0人だったが、非接種群では5人(0.249%)であった。非接種者で検診時に細胞診の異常があり、その後精密検査を受けた25人中18人が軽度~中等度異形成(前がん病変)と診断された。

- アメリカやオーストラリアの研究でHPVワクチン接種によりHPVの感染率が減少することが報告されており、WHOのワクチンに関する国際諮問委員会では日本の現状について、若年女性が予防可能であるHPV関連疾患に脆弱な環境下にあると述べている。

- HPVワクチンの接種の有無により、若い女性に前がん病変を発症する格差が生じることが、今後国内の様々な調査から示されるであろう。

世界はHPVワクチンの安全性を受け入れなければならない

HPVワクチンについての不信感の背景は?

政治と科学の関係性がHPVワクチンの政策に影響している?

要旨

- 毎年、HPV関連の子宮頸がんが世界で約50万件発生し、約25万人が亡くなっている。私たちはとても効果の高いHPVワクチンを手にしながら、多くの国でその使用について不信感が生じている。

- デンマークでは、ワクチン接種後に生じた倦怠感、易疲労感、痛みなどの症状が、ワクチンが原因ではないかとの疑問が生じ、ただちにEMA(欧州医薬品庁)により再調査が行われた。EMAの報告は、ワクチンは安全でありワクチン接種の方針を必要はないと結論付けた多くの報告のうちのひとつとなった。調査結果はHPVワクチン接種後の反応を、“心因性の疾患”ではないかと提唱している。心理的反応は、特に学校などで集団接種を受ける場合などで、他の接種者の反応を目の当たりにしたときに急速に拡大しやすいものである。また、YouTubeに投稿された症状の動画が次第に増えていったことも、不安を煽ることとなった。

- 政治と科学の関係性が政策に影響している。日本やインドではワクチン接種後の諸症状とワクチンの関連が明確でないことを明言していないためにワクチン接種が滞っている。コロンビアやイングランドでは科学的に症状と接種の関連性がないと表明したことを受けて、接種は続けられている。

- 心因反応はHPVワクチンに特有のものではない。2009年のインフルエンザの大流行の時のワクチン接種では台湾で心因反応の報告が23例あった。イランでは破傷風ワクチンのあとに26人の女子クラスのうち10人が心因反応を呈してパニックが起こった。

- 後日イランでの麻疹ワクチンのキャンペーンで、事前準備として地域の情報を収集してコミュニケーションのための資料に盛り込み、対象となる若い世代、学校関係者、地域の指導者やメディアなど幅広く共同作業を行うことで成功した。

- HPVワクチンは性感染としてのHPV感染を予防するという独特な問題を抱えている。HPVワクチンの受け入れには文化的、政治的に異なる戦略が必要である。難題ではあるが、世界中で8000万人以上の女児と女性が予防接種を受けている。

- ワクチンの副反応や不信感が社会に広まること、ソーシャルメディアを通じてそれが誇張されてしまうこと、政治プロセスが脆弱なことによって、人々が世論と科学的意見のはざまでどうしてよいかわからなくなり進歩が妨げられてしまう可能性を軽んじてはならない。

ポイント

日本では科学的にワクチン接種との因果関係は不明であるものの、政府が世論に合わせてワクチン接種の積極的勧奨をやめ接種を個人の判断とした。結果、社会的にワクチンへの不信感が拭いきれず、ワクチン接種率がほとんどゼロになってしまっている。

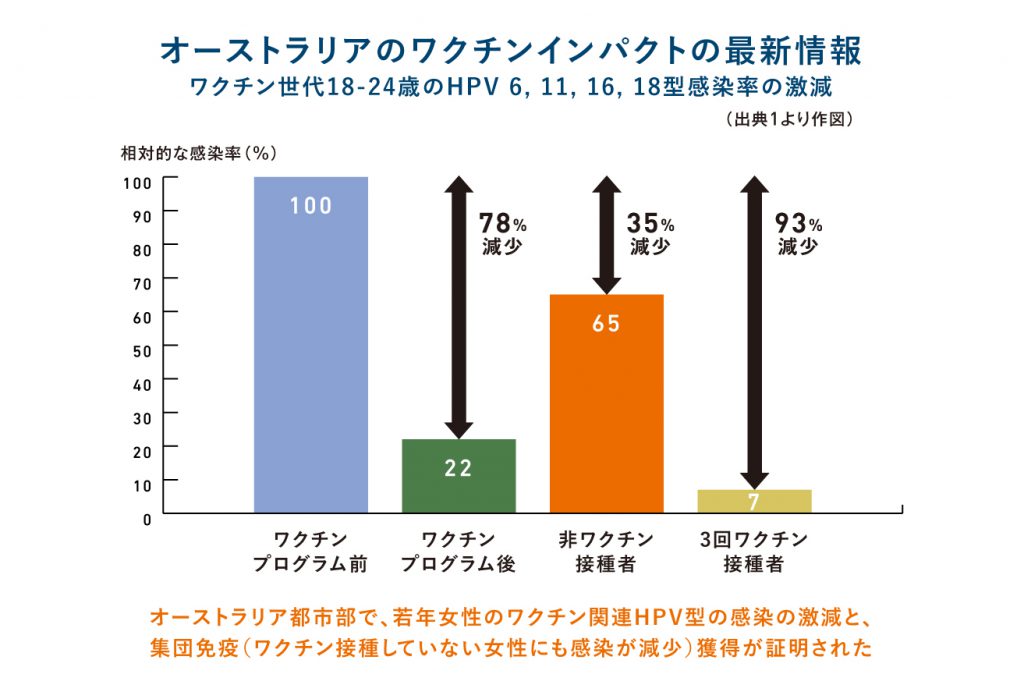

子宮頸がん予防先進国オーストラリアの情報

オーストラリアのHPVワクチンプログラムのインパクト

高いHPVワクチン接種率は先進国における子宮頸がん検診システムを変えていく可能性がある

- オーストラリアでは、2007年4月より開始したHPVワクチンプログラムの成功により、当時12~17歳でワクチン接種を受けた女性の3回接種率が約70%と高率である。

- その効果を調べるために、プログラム開始前の2005年~2007年と開始後の2010年~2012年に、オーストラリア都市部で子宮頸がん検診を受けた18歳~24歳女性において、ワクチンで感染予防効果が期待できるHPV6・11型(生殖器まわりの粘膜に良性のイボをきたすHPV)と16・18型(子宮頸がん60~70%の原因のHPV)の感染率の比較を行った。結果として、ワクチン導入前の感染率に比べて、全体で78%、3回接種者では93%も減少していた(図参照)。

- 一方、ワクチンを接種しなかった女性でもプログラム開始後では開始前と比較して35%の減少効果が認められた(集団免疫効果)。

- さらに、人に免疫を作らせるためのウイルスタンパク質がHPV16・18型に似ている発がん性HPV31・33・45型の感染率が、3回ワクチン接種をした女性では6%に対して、接種していない女性では15%と2倍以上であった(クロスプロテクション効果の可能性)。

ポイント

- 出典1は、世界で初めてオーストラリアでHPVワクチンによる集団免疫効果が証明された論文である。集団免疫効果は、ワクチンを接種しなかった人も国のワクチンプログラムの恩恵を受けていることの証明となる、重要な指標である。

- HPVワクチン効果の強いインパクトが判明した結果、オーストラリアでは2017年より、国の子宮頸がん検診プロラムを、従来の開始年齢18歳から25歳に引き上げるとともに、従来の細胞診の検査から発がん性のHPVテストで陽性者に細胞診を行う方針へと大きく転換した(出典2)。

- 今後、HPVワクチンプログラムが成功している先進国では、オーストラリアと同様に検診体制をHPV検査スクリーニング陽性者に細胞診を行う方法に変える動きが加速する可能性がある。