2017年10月

HPVワクチン接種率の急落~日本におけるHPVワクチンの存続の危機

積極的接種勧奨中止の影響

HPVワクチン接種率はほぼゼロへ

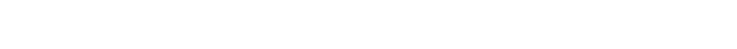

- 札幌市での調査によると、HPVワクチン接種が公費接種として無料となってから積極的な接種の推奨が中止されるまでの期間では、実に7割強の女子が規定通り3回の接種を行っていた。しかし、ワクチン接種後の有害事象が問題となり、ワクチン接種の積極的勧奨が中止されてからは、その接種率は急落しほとんど0%になってしまった。

- 日本では子宮頸がん検診受診率は約30%と低く、検診のみで子宮頸がんの発生を予防するのは困難である。ワクチン接種率が下がってしまうと、子宮頸がんの罹患率・死亡率を下げる機会を失ってしまうことになる。

- 同じようにワクチン接種後の有害事象が問題になった国では、ワクチンの安全性が公的に表明されているが、日本の行政機関はワクチンの安全性をはっきりと表明していない。それに加え、ワクチン接種後に生じた有害事象で日常生活が困難になってしまった人たちは、HPVワクチンを非難している。特にメディアや政府の対応から、ワクチンと有害事象の関連に対する不安が大きくなり、この問題を加熱させている。

- 結果的にワクチンが安全で有用だとしても、科学的根拠がないといわれているにも関わらずワクチン接種後に生じた有害事象の問題ばかりが広まり、このワクチンの使用が中止されてしまうことは、大きな損失になりかねない。

ポイント

- 札幌市の状況から、HPVワクチン接種への国の接種勧奨中止の影響をいち早く世界に知らせた論文である。科学的な意見が反映されなくなり、ワクチンの使用が中止されてしまうことに警鐘を鳴らしている。

日本の若年女性における子宮頸部病変進展に対するHPVワクチン接種の予防効果

秋田県におけるHPVワクチンの効果に関する情報

ワクチンを接種した若年女性での細胞診異常、前がん病変が減少

- 2014年1月から2016年10月までに秋田県で子宮頸がん検診を受けた2425人を対象として、20-24歳の若年女性の子宮頸がん検診における細胞診の結果についてHPVワクチンを接種した群と接種していない群に分けて検討した。

- HPVワクチン接種群ではHPV感染が疑われるごく軽度の細胞の異常(ACC-US)かそれ以上の異常が認められたのは413人中の1人(0.242%)のみで、接種していない群では2012人中41人(2.04%)であった。子宮頸部細胞診で異常と判定される率は、接種群で非接種群より88.1%減少していた

- クチン接種後4-5年が経過した20-24歳の若年女性では、子宮頸部細胞診での異常と判定される割合が著しく減少していた。

ポイント

- HPVの持続感染は子宮頸がんと子宮頸がんの前がん病変を引き起こす可能性がある.HPVワクチンの接種による予防が可能であり、現在100以上の国でワクチンの入手が可能で、68の国で公的なHPVワクチン接種プログラムが存在する。しかし、日本では2010年11月に公費助成によるワクチン接種プログラムが開始され2013年4月には12-16歳の女子を対象に定期接種が開始されたが、慢性疼痛などの副反応問題で厚生労働省が接種勧奨を2013年6月に取り下げており、以後の接種率は低いのが現状である.

- この研究では、2425人の対象者のうち、17%の413人がHPVワクチン接種を受けており、この群では1人が軽度の異常を認めるのみであった(追跡調査で正常化を確認)。一方、非接種者では2012人中の41人に細胞診の異常が認められた。また高度の前がん病変が疑われる細胞診異常はワクチン接種群では0人だったが、非接種群では5人(0.249%)であった。非接種者で検診時に細胞診の異常があり、その後精密検査を受けた25人中18人が軽度~中等度異形成(前がん病変)と診断された。

- アメリカやオーストラリアの研究でHPVワクチン接種によりHPVの感染率が減少することが報告されており、WHOのワクチンに関する国際諮問委員会では日本の現状について、若年女性が予防可能であるHPV関連疾患に脆弱な環境下にあると述べている。

- HPVワクチンの接種の有無により、若い女性に前がん病変を発症する格差が生じることが、今後国内の様々な調査から示されるであろう。